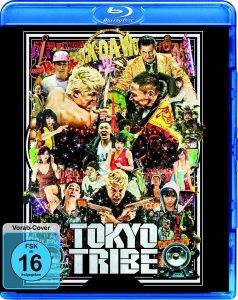

(„Tokyo Tribe“ directed by Sion Sono, 2014)

23 Clans sind es, die Tokio unter sich aufgeteilt haben. Von Frieden aber weit und keine Spur: Mal mit Worten, dann wieder mit Taten bekriegt man sich, immer beim Versuch, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Daran ist Yakuza-Boss Buppa (Riki Takeuchi) nicht unschuldig, schwebt ihm doch vor, sämtliche Clans zu vereinen – unter seiner Leitung natürlich. Dafür schickt er auch gerne mal seine rechte Hand Mera (Ryohei Suzuki) los, um ein wenig Unruhe zu stiften. Dieses Mal ist es Kai (Young Dais), welcher der Musashino-Saru-Gang voransteht, der des Unfriedens willen dran glauben soll, was allerdings ungeplanterweise eine beispiellose Gewaltwelle lostritt.

Lange galt ja Takashi Miike als das Aushängeschild des japanischen Kinos, wenn es darum ging, dessen kontroversen und exzentrischen Seiten aufzuzeigen. In den letzten Jahren schickte sich mit Sion Sono aber eine ernstzunehmende – oder auch gerade nicht ernstzunehmende – Konkurrenz an, die dem Enfant terrible nicht wirklich nach steht. Der lässt mal mörderische Haarverlängerungen auf die Leute los (Exte), dreht einen vierstündigen Liebesfilm (Love Exposure), erzählt in Himizu die brutale Geschichte einer verlorenen Generation und veranstaltet danach in Tag ein Schulmädchen-Massaker, nur mithilfe des Windes. Die Erwartungen an ein neues Werk sind entsprechend hoch, der Mann hat bei Liebhabern abgefahrener Filme einen Ruf zu verteidigen – was er bei Tokyo Tribe erneut eindrucksvoll macht.

Grundlage seines neuesten kreativen Amoklaufs war dabei ein Manga von Santa Inoue, den er aber nicht brav adaptierte, sondern sich komplett zu eigen machte, indem er den Kampf der Clans zu einem Hip-Hop-Musical umwandelte. Gesprochen wird deshalb in den knapp zwei Stunden kaum, was er und seine Protagonisten zu sagen haben, das tun sie durch Sprechgesang und Beats. Und ihre Klamotten. Denn wie es sich für echte Ghettokinder gehört, zeigt man anhand seines Aussehens, wer man ist. Für das Publikum ist das ein doppelter Segen: Nicht nur, dass hier von Lack-und-Leder-Dominas bis zu Samuraikriegern alles aufgefahren wird, was der japanische Kleiderschrank so hergibt, die bemerkenswerte Kostümierung hilft auch, die einzelnen Gruppierungen auseinanderzuhalten.

So ganz dürfte das aber nur den wenigsten Zuschauern gelingen, dafür ist die Zahl an Personen, die durchs Bild schwirrt zu hoch, der eigentliche Inhalt auch zu dünn. Wenn einem Figuren in Erinnerung bleiben, dann weniger durch charakterliche Tiefe oder ihre Aussagen, sondern durch seltsame Vorlieben: Buppa kaut abwechselnd Zigarren und Finger, Muskelpaket Mera läuft im String-Tanga durch die Gegend, Nkoi (Yôsuke Kubozuka) benutzt Menschen als Möbel, Martial-Arts-Amazone Sunmi (Nana Seino) will ihre Jungfräulichkeit verlieren, um nicht einem Gott geopfert zu werden. Und zwischendrin schlurft der unter anderem aus Parasyte bekannte Jungstar Shôta Sometani durch die Gegend, kommentiert namenlos das Geschehen – in Rap-Versen, versteht sich.

Audiovisuell ist das umwerfend, keine Frage, ein faszinierender Trip durch das wild blinkende, irgendwie heruntergekommene Tokyo, eingefangen in beeindruckenden Kamerfahrten. Und auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz, gerade auch wenn man Sonos Vorliebe für das Trashig-Groteske teilt. Wir kürzlich bei Miikes ähnlich absurdem Yakuza Apocalypse auch, hat der Film jedoch seine Schwierigkeiten, die volle Länge zu rechtfertigen. So schön es ist, durch die Straßen zu streifen – die keine wirklichen Straßen sind, das in einem Studio gedrehte Tokyo Tribe ist eher klaustrophobisch als weitläufig –, es fehlt da doch irgendwo die Abwechslung. Manche Szenen hätten eine deutliche Straffung vertragen, diverse Wiederholungen hätte es nicht gebraucht. Und auch die satirischen Elemente, welche beispielsweise auf Machogehabe und Peniskult abziehen, ermüden sich, noch bevor der Film sein Ende erreicht hat. Richtig viel bleibt von dem flirrend-hypnotischen Hip-Hop-Musical nicht übrig, nicht einmal von der finalen Massenschlacht, Tokyo Tribe mag vieles sein, spannend ist der Film nicht. Aber er ist eine Erfahrung, wieder mal bei Sono, die man in der Form so nur selten machen wird. Eine überbordende, respektlose Erfahrung, die überwältigt und der man deshalb auch verzeiht, dass sie während ihrer absurden Tour de Force nicht wirklich etwas erzählt hat.

(Anzeige)