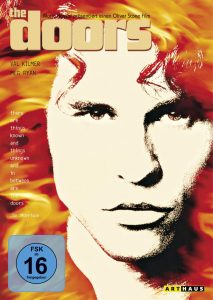

(„The Doors“ directed by Oliver Stone, 1991)

Dass Oliver Stone sich für psychedelische Indianer-Rituale interessiert konnte ich bereits Natural Born Killers entnehmen, sein früheres Werk, eine Biographie über Jim Morrison, hatte ich aber bis dato noch nicht gesichtet. Der Film der den gleichnamigen Titel der bekannten Rockband bei der Morrison Frontman war trägt, bietet aber nicht nur eine verschwommene Darstellung sondern versucht chronologisch den Werdegang des Musikers und Poeten festzuhalten. Der, laut eigenen Aussagen, prägende Autounfall den Morrison als Kind irgendwo in der Wüste von New Mexico erlebt, zieht sich wie bei den Songtexten der The Doors wie ein roter Faden durch den Film.

Dass Oliver Stone sich für psychedelische Indianer-Rituale interessiert konnte ich bereits Natural Born Killers entnehmen, sein früheres Werk, eine Biographie über Jim Morrison, hatte ich aber bis dato noch nicht gesichtet. Der Film der den gleichnamigen Titel der bekannten Rockband bei der Morrison Frontman war trägt, bietet aber nicht nur eine verschwommene Darstellung sondern versucht chronologisch den Werdegang des Musikers und Poeten festzuhalten. Der, laut eigenen Aussagen, prägende Autounfall den Morrison als Kind irgendwo in der Wüste von New Mexico erlebt, zieht sich wie bei den Songtexten der The Doors wie ein roter Faden durch den Film.

Schnell wird klar dass Morrison ein intellektuell durchaus begabter Schüler ist, der aber des öfteren durch aufwieglerische und Autoritätsablehnende Bemerkungen auffällt. Seinen Wortschatz und sein Wissen schärft er durch intensives lesen diversester Bücher darunter auch unüblichere Werke der Beat-Generation. Ein richtiges Ventil seiner künstlerischen Seite findet Morrison aber erst in Form von Songtexten die er für die bereits genannte Band schreibt. Der Film, wie auch andere Quellen, vermitteln aber dass The Doors für Morrison im Prinzip nur ein Mittel zum Zweck war und wie der Name schon sagt eben die Türen zu einem anderen Bewusstsein darstellen sollte. Die anderen Bandmitglieder waren nicht immer der Meinung des Querdenkers und der Streifen unterstreicht dies indem er internen Streitigkeiten und das Unverständnis der Anderen auch zeigt.

Val Kilmer hatte bestimmt keine leichte Aufgabe Jim Morrison wieder zum Leben zu erwecken doch schafft er dies m.E. mit Bravour. Sein Schauspiel und das von Michael Madsen, der den amerikanischen Schauspieler und Morrisons Saufkumpanen Tom Baker interpretiert, sind mitunter die besten des Streifens. Erwähnenswert, wenn oft auch etwas lächerlich wirkend, ist übrigens auch die Performance von Meg Ryan als Jim’s Freundin Pamela Courson. Selten habe ich die Schnulzenkönigin in einer für sie solch ungewöhnlichen Rolle gesehen.

Oliver Stone führt uns in seinem Werk von Gig zu Gig lässt allerdings die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht außen vor. So bekommt Kilmer/Morrison oft auch Raum um seine Weltanschauung zu postulieren, natürlich immer begleitet von meist passenden Songs von den Doors. Weniger gut einfangen konnte Stone meiner Meinung das Flair der 60er selbst. Zwar gibt er uns genügend Hinweise auf die Nixon-Ära und den brodelnden Vietnamkrieg – sogar Andy Warhol bekommt seinen Auftritt – doch kreist Stone zu sehr um Morrison und dessen Drogenexzessen, lässt die restliche Jugend(bewegungen) quasi außen vor und stilisiert somit den Lizard King zu einen unverstandenen Avantgardisten den die Gesellschaft regelrecht in den Tod trieb.

Schlussendlich sind es 140 ansehnliche Minuten geworden, die sehr gut unterhalten können, für echte Fans des Rebellen aber vermutlich zu wenig und für diejenigen die sich tiefsinnigeren Inhalt wünschten etwas enttäuschend sein könnte.

(Anzeige)