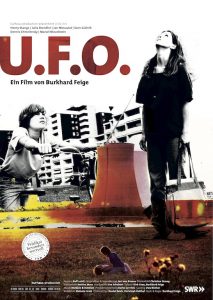

(„U.F.O.“, Burkhard Feige, 2010)

Burkhard Feiges U.F.O. zeigt eindrucksvoll, wie sehr die Qualität eines Films – dem Urteil der Zuschauer zufolge – von der Erwartungshaltung an ein Werk des Einzelnen abhängt, womit hier nicht bereits die Qualität eines Films gemeint ist, sondern die Erwartungen an den Inhalt. Auf diesen deutschen Independent-Film übertragen heißt das: erwartet man, wie es die Inhaltsangabe verspricht, eine Auseinandersetzung mit umweltpolitischen Themen, welche eine ganze Familie beeinflussen, so wird man wohl herbe enttäuscht werden. Kennt man jedoch vorher die Intention des Regisseurs bzw. Drehbuchautors, so wird sich einem dieser Film völlig neu erschließen und es vermag ein komplett anderes Licht auf diesen 90-Minüter zu werfen.

Burkhard Feiges U.F.O. zeigt eindrucksvoll, wie sehr die Qualität eines Films – dem Urteil der Zuschauer zufolge – von der Erwartungshaltung an ein Werk des Einzelnen abhängt, womit hier nicht bereits die Qualität eines Films gemeint ist, sondern die Erwartungen an den Inhalt. Auf diesen deutschen Independent-Film übertragen heißt das: erwartet man, wie es die Inhaltsangabe verspricht, eine Auseinandersetzung mit umweltpolitischen Themen, welche eine ganze Familie beeinflussen, so wird man wohl herbe enttäuscht werden. Kennt man jedoch vorher die Intention des Regisseurs bzw. Drehbuchautors, so wird sich einem dieser Film völlig neu erschließen und es vermag ein komplett anderes Licht auf diesen 90-Minüter zu werfen.

Beschreiben wir den Film mit der Inhaltsangabe, mit welcher er auf Filmfesten vorgestellt wurde: Man schreibt das Jahr 1986, welches man aus den Augen des 12-jährigen Bodo erlebt. Bodo ist mit seiner Familie gerade umgezogen, als man von dem GAU in Tschernobyl erfährt. Seine Mutter, eine rührige Atom-Gegnerin, wird daraufhin hysterisch, während Bodo versucht, die Hintergründe zu diesem Vorfall zu ergründen. Doch worum es in diesem Film nun wirklich geht, hat kaum etwas mit besagtem GAU oder starken Umweltaspekten zu tun. Die Geschichte dreht sich um Bodos Mutter und um deren anfängliche Angst, die sich schnell in Hysterie steigert, bis bei ihr eine Psychose diagnostiziert wird, doch es soll für die Familie noch schlimmer kommen…

Weiß man als Zuschauer nichts von der Intention des Regisseurs, die Psychose/Schizophrenie filmisch darzustellen mit all ihren Folgen für die Mitmenschen, mit all den Problemen, die mit ihr zusammenhängen und mit all den zerrissenen Erinnerungen, so wird man die erste Hälfte des Films als humorvollen Rückblick an die 80er Jahre mit den damals vorherrschenden Umweltproblemen empfinden. Doch der Fokus verschiebt sich daraufhin schnell und man gewinnt den Eindruck, der Film verliere seinen Weg und verirrt sich. Feige konzentriert sich nun verstärkt auf die Krankheit der Mutter, auf die er hingearbeitet hat, es kommen Mottenmänner und andere Mysterien a la Akte X ins Spiel, ehe der dramatische Aspekt seinen Klimax erreicht und zur unausweichlichen Katastrophe anschwillt, wenn die Konfrontationen mit der psychisch kranken Mutter nicht mehr zu vermeiden sind.

Man kommt um die Frage nicht herum „Was ist das zentrale Thema?“. Ist es das Zusammenleben einer Familie nach einem Umzug, die umweltpolitischen Themen der 80er mit Konzentration auf die Tschernobyl-Katastrophe, die drei Jungs erforschen wollen, ein Film über das Erwachsenwerden oder geht es nun hauptsächlich um die Krankheit der Mutter? Es geht um alles und nun kommt die Überraschung: gerade diese Technik zeichnet den Film aus. Warum? Weil gerade dadurch der Zuschauer die immer stärkere Formen annehmende Krankheit der Mutter genauso schleichend mitbekommt, wie die Familie es tut, die anfangs ebenfalls nicht weiß, worum es nun eigentlich geht und was mit der Mutter passiert. Man kann sich sogar dabei ertappen, den Beginn als Seitenhieb auf Umweltaktivisten zu verstehen, dass die Hysterie eben jener durch die Figur der Mutter karikiert wird.

Doch das ist nicht der Punkt und das sollte jeder Interessierte vorher wissen, bevor er sich U.F.O. ansieht. Davon abgesehen hat der Film zwei problematische Szenen, die es schwer machen, ihn zu dieser Zeit ernst zu nehmen. Auf allzu plakative Art wird man hineinkatapultiert in einen langen Flur einer Psychiatrie, in welchen Bodo gesetzt und von den kranken Insassen geängstigt wird. Das andere Problem ist die Tatsache, dass hier ein 12jähriger Junge 1986 über alle verfügbaren Techniken verfügt, die zu dieser Zeit auf dem Markt waren, als da wären ein exklusives WLAN, durch das ein Freund Bodos problemlos in das Internet gelangen kann. Woher man nun dieses zu dieser Zeit eher Universitäten oder ähnlichen Lehranstalten vorbehaltene WLAN hat, wird man nicht erfahren und der Zuschauer muss sich schlicht und einfach damit zufrieden geben.

Man kann Feige auf keinen Fall die Liebe absprechen, die er in dieses Werk steckte und was man in jeder Sekunde auf der Leinwand sieht. Man hat sich besonders große Mühe gegeben, die 80er Jahre wieder lebendig werden zu lassen: alte Autos, damals zeitgemäße Kleidung, graue Plattenbauten, abschreckende Tapeten und sogar eine alte Packung von Capri-Sonne sind zu bewundern. Hinzu kommt das sehr geschickt gewählte Mittel, die Krankheit der Mutter schleichend in den Vordergrund zu holen, sodass U.F.O. als ein liebevoll gemachtes Werk überzeugt, dem viele gelungene und für sich genommen sehr starke Szenen nicht abzusprechen sind.

(Anzeige)