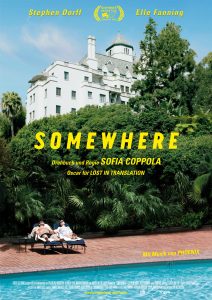

(„Somewhere“ directed by Sofia Coppola, 2010)

Nachdem Sofia Coppola mit Marie Antoinette weder Publikum noch Kritik so recht begeistern konnte, suggerierte der Trailer dass ihr aktueller Kinostreifen an ihren persönlichen Meilenstein Lost in Translation anknüpfen könnte.

Nachdem Sofia Coppola mit Marie Antoinette weder Publikum noch Kritik so recht begeistern konnte, suggerierte der Trailer dass ihr aktueller Kinostreifen an ihren persönlichen Meilenstein Lost in Translation anknüpfen könnte.

Während Bill Murray damals noch irgendwo in Japan „verloren“ war, ist es diesmal Stephen Dorff der „irgendwo“ zwischen Kalifornien und Italien umherirrt. Er spielt Johnny Marco, einen gefeierten und vor allem bei den Frauen hoch im Kurs stehenden Hollywoodschauspieler dessen Privatleben allerdings alles andere als ein Zuckerschlecken ist.

Es dauert fast eine Viertelstunde bis irgendjemand ein Wort verliert und die unbehagliche Stimmung damit bricht. Zuvor sahen wir wie Johnny sinnbildlich mit seinem schwarzen Ferrari irgendwo abgelegen und alleine seine Runden drehte, ganz ohne Ziel und stets im Kreis. Die Langeweile eines Filmstars überbrückt der Künstler mit reizenden Damen die er entweder auf sein Hotelzimmer bestellt, in irgendeiner Bar aufgabelt oder die er bereits aus dem Filmbusiness kennt. Doch auch dies scheint den aufgehenden Stern nicht sonderlich aufzuheitern, die Figur die Dorff spielt wirkt über die gesamte Spielzeit emotions- und motivationslos, an einigen Stellen auch depressiv.

Es dauert lange bis er schließlich erkennt, dass seine Tochter Cleo (Elle Fanning) im Grunde das einzig Echte an dieser Farce die er sein Leben nennt darstellt. Die Stunden die der Vater mit seiner Tochter verbringt sind die heiteren Momente in den insgesamt nicht ganz 100 Minuten, der Rest wirkt meistens sehr langatmig und fad. Coppola versucht hier vergeblich ihr Erfolgsrezept, das für Lost in Translation so gut klappte, auf eine andere wenn auch ähnliche Situation zu adaptieren, was mitunter leider genauso wie das Leben von Marco wirkt, nämlich langweilig und ohne Sinn.

Somewhere ist nun keineswegs ein Film für die Tonne, doch Sofia Coppola verabsäumt es meiner Meinung nach einfach neue Elemente und Ideen in ihrem Film einzubauen, so wirkt es nur wie ein lauwarmer Abklatsch ihrer eigenen Kunst. Am besten lässt sich dies wohl daran zeigen, dass sie nicht einmal in der Lage war das Sujet zu ändern. Mag sein dass Coppola, selbst Tochter einer namhaften Branchengröße, etwas an der Thematik liegt, doch als gute Filmemacherin sollte man sich wohl auch ein wenig an seinem Publikum orientieren, das hier sicherlich mehr erwarten durfte als was letztendlich serviert wurde.

Dass sich die Regisseurin im Übrigen mit Italien besonders verbunden fühlt spiegelt der Mittelteil bestens wieder, wo ihr Hauptdarsteller den sogenannten Telegatto, eine Auszeichnung des italienischen Fernsehens, entgegennehmen soll. Nicht nur Showgirl Valeria Marini konnte dafür gewonnen werden, sondern sogar nationale Größen wie die Showmoderatoren Simona Ventura und Nino Frassica sind mit von der Partie

Dorff selbst, dessen bekannteste Rolle bisher als Bösewicht in Blade war, spielt seinen Part eigentlich gut, ebenso seine blutjunge Kollegin Fanning. Neben der Besetzung beweist Coppola auch bei der Wahl der Songs ein gewisses Händchen. Neben dem passenden Soundtrack von Phoenix ertönt zwischendrin auch mal eine wunderbare Demoversion von ll Try Anything Once von den Strokes.

Somewhere scheitert am Ende einfach an zu viel Inhaltslosigkeit. Eine Leere die leider den gesamten Film konstant durchzieht und nicht als Interpretationsfläche umschrieben werden kann, dafür gibt Sofia Coppola einfach zu wenig Denkanstöße. So gesehen passt der Titel eigentlich wie die Faust aufs Auge, denn ich habe den leisen Verdacht, dass diesmal selbst die Drehbuchautorin und Regisseurin nicht wusste wohin sie wollte.

(Anzeige)