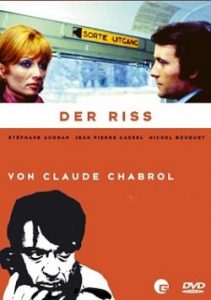

(„La rupture“, directed by Claude Chabrol, 1970)

„Sie mögen die Nacht nicht?“

„Weder die Nacht, noch den Tag.“

Die erste Szene ist ein Alptraum. Die Mutter bereitet das Frühstück für den kleinen Sohn. Die Tür zum Schlafzimmer öffnet sich, heraus kommt langsam und zögerlich, sich den Weg vorwärts tastend der Ehemann. Zerzaustes Haar, das einzige, was er trägt ist die weiße Unterhose. Wie von Sinnen und seiner Sprache bemächtigt wandelt er umher, kaum um sich schauend. Die Mutter hält inne. Allmählich nimmt der Mann Notiz von ihr. Vorsichtig fragt sie ihn, was er habe. Langsam wendet er seinen Blick zu ihr. Plötzlich ergreift er sie wie von Sinnen am Hals, ohne ein Wort zu sagen. Die Frau wehrt sich, kann sich allmählich losreißen, drückt sich an die Tür. Der Junge wimmert, er habe Angst. Mit irrsinnigem Blick starrt er die Frau an. Er schlägt zu. Dann ergreift er das Kind, welches sich bemerkbar gemacht hat. Voller Gewalt und unbarmherzig schleudert er den Jungen durch den Raum. Er knallt mit dem Kopf gegen einen Schrank. Mit lautem Geschrei fällt er zu Boden. Die Frau ergreift die Bratpfanne, schlägt auf den Mann ein, bis dieser bewusstlos ist. Sie schaut auf ihren Sohn. Eine kleine Blutlache hat sich um den Kopf gebildet.

Die erste Szene ist ein Alptraum. Die Mutter bereitet das Frühstück für den kleinen Sohn. Die Tür zum Schlafzimmer öffnet sich, heraus kommt langsam und zögerlich, sich den Weg vorwärts tastend der Ehemann. Zerzaustes Haar, das einzige, was er trägt ist die weiße Unterhose. Wie von Sinnen und seiner Sprache bemächtigt wandelt er umher, kaum um sich schauend. Die Mutter hält inne. Allmählich nimmt der Mann Notiz von ihr. Vorsichtig fragt sie ihn, was er habe. Langsam wendet er seinen Blick zu ihr. Plötzlich ergreift er sie wie von Sinnen am Hals, ohne ein Wort zu sagen. Die Frau wehrt sich, kann sich allmählich losreißen, drückt sich an die Tür. Der Junge wimmert, er habe Angst. Mit irrsinnigem Blick starrt er die Frau an. Er schlägt zu. Dann ergreift er das Kind, welches sich bemerkbar gemacht hat. Voller Gewalt und unbarmherzig schleudert er den Jungen durch den Raum. Er knallt mit dem Kopf gegen einen Schrank. Mit lautem Geschrei fällt er zu Boden. Die Frau ergreift die Bratpfanne, schlägt auf den Mann ein, bis dieser bewusstlos ist. Sie schaut auf ihren Sohn. Eine kleine Blutlache hat sich um den Kopf gebildet.

Dies ist der Anfang von Claude Chabrols La rupture. Der Anfang vom Ende für die verstörte Mutter Hélène (Stéphane Audran). Ihr Mann ist arbeitslos, drogenabhängig und gewalttätig. Als er sein eigenes Kind verletzt, steht für sie fest: sie kann mit diesem Monster nicht mehr länger zusammenleben. Das Kind wird in das nächste Krankenhaus gebracht. Sofort reicht seine Mutter die Scheidung ein. Sie war zwar diejenige, die in der Familie gearbeitet hat, während ihr Mann zuhause saß und sich an der Schriftstellerei versucht hat, doch sie besitzt kaum genügend Geld zum Leben. Die Eltern des Ungeheuers, das seinen eigenen Sohn geschlagen hat, sind hingegen reich und besitzen diverse Immobilien in und um Paris. Für den Großvater (Michel Bouquet) steht sofort fest: koste es, was es wolle, der Sohn muss zum Vater und die Mutter darf auf keinen Fall das Sorgerecht erhalten.

Die Chancen für das wohlhabende Familienoberhaupt stehen sehr schlecht, denn die Mutter, obwohl sie einen niedrigen Bildungsstand hat und früher als Nackttänzerin gearbeitet hat, hat sich nichts zuschulden kommen lassen und immer gut für ihren Sohn gesorgt. Ihr Schwiegervater engagiert daraufhin den Spion Paul Thomas (Jean-Pierre Cassel). Ihm wird versprochen, er dürfe als Direktor eines der Büros der Familie leiten, wenn er es schafft, der Mutter etwas anzulasten, sodass sie das Sorgerecht nicht zugesprochen bekommt. Paul Thomas macht sich mit Hélène bekannt, heuchelt ihr seine Freundschaft vor. Beide ziehen in eine kleine Pension, während ihre neue Bekanntschaft sie ausspioniert. Bald muss auch er feststellen, dass es nichts Negatives über die Mutter zu berichten gibt. Es gibt nur eine Möglichkeit, den begehrten Posten als Direktor zu bekommen: Paul muss ihr etwas andichten. Er beginnt, einen perfiden Plan zu schmieden, um ihr Leben systematisch zu zerstören…

Chabrol sagte einmal, mit diesem Film wollte er ein echtes Melodram schaffen. Keinen Film, von dem die Kritiker sagen würden, dieses Werk habe melodramatische Ansätze. Dies ist Chabrol gelungen. Es ist jedoch kein Drama, das vor Mitleid für die arme Protagonistin Hélène trieft und in ihren Schmerz einfühlt, stattdessen ist es eine nüchterne Betrachtung über die Zerstörung einer menschlichen Existenz, die einem mehrmals vor Augen führt, mit welch kleinen Nebensächlichkeiten der Ruf eines Menschen nachhaltig geschädigt werden kann. Die Geschichte wird dabei in einer Weise erzählt, als wäre all das eine alltägliche Begebenheit. Der Mann wird gewalttätig, die Familie des Mannes versucht trotzdem, das Sorgerecht für ihn zu erwirken, indem sie den Ruf der Mutter schädigen.

Dazu benutzt man einen erfolglosen Tagträumer, der bereit ist, für seine eigenen Aussichten auf Erfolg über Leichen zu gehen. Für diesen Traum, der ihm versprochen wurde, verleugnet er jegliche Sympathie, die er im Innersten für Hélène empfinden mag. Aus diesen Geschehnissen, die derart nüchtern inszeniert wurden, als seien es Nebensächlichkeiten entwickelt sich ein wesentlich interessanterer und spannender Rachefilm als die meisten anderen Vertreter dieses Genres (meistens mit Liam Neeson in der Hauptrolle besetzt). Es ist ein raffiniertes Psychospiel, das Chabrol hier beschreibt. Stéphane Audran als Hélène sitzt auf einer Parkbank, erzählt ihrem heimlichen Gegenspieler Paul Thomas von kürzlich stattgefundenen Rückschlägen und der Zuschauer weiß: dieses Leid ist das Freud ihres Zuhörers, der sich nichts anmerken lässt. Diese Spiele betreibt der Regisseur für nahezu 90 Minuten, in denen sich der Zuschauer immer wieder fragen muss, auf wessen Seite er nun eigentlich steht. Empfindet man Freude daran, wie Paul Thomas das Leben der hilflosen Mutter zerstört, da diese zerstörerische Person immer mehr in den Mittelpunkt des Films rückt, erleidet man Angst, wenn dessen Plan schief zu laufen scheint oder ist es wie ein vorzeitiges Aufatmen, ein Leiden, Hoffen und Bangen mit Hélène, die bald nicht mehr weiß, wie ihr geschieht?

Diese eindringliche Studie über die Macht des Geldes sowie ihren Einfluss auf die Gesellschaft leidet ein wenig an ihrer Laufzeit, denn durch die aufgebrachte Nüchternheit wirken gewisse dialoglastige Szenen etwas zäh, ehe das Werk nach anderthalb Stunden an Fahrt gewinnt und sich zu einem hypnotischen Alptraum entwickelt, das an Intensivität kaum zu überbieten ist. Die letzte Viertelstunde dieses Streifens gehört mit Sicherheit dabei zu den kraftvollsten, stärksten Finalszenen der Filmgeschichte. Chabrol verzerrt die Handlung, die Aktionen der Figuren ins Surreale, durch ungewöhnliche Kamerafahrten, grelle Farbeffekte, Weichzeichnungen und andere Verfremdungen zieht er den Zuschauer in einen magischen Strudel, aus dem dieser bis zum bitteren Ende nicht entkommen kann. Das Finale dieses Werks ist derart intensiv, dass es lohnt, diesen Film allein aufgrund dessen zu schauen, um sich die Kraft von Chabrols Bildern bewusst zu machen.

Abgesehen von einigen wenigen Längen ist Der Riss ein sehr ungewöhnlicher, spannender Rachefilm mit ausgezeichneten darstellerischen Leistungen. Einzig Michel Bouquet wirkt als Großvater fehlbesetzt, da er vom Alter viel zu jung ist, woran auch die Perücke nichts zu ändern vermag. All dies, zusammen mit der teils avantgardistischen Filmmusik Pierre Jansens ein faszinierender, hypnotischer Film über die Macht eines einzelnen Menschen, der, vom Geld getrieben, Dutzende Menschen auseinanderbringen kann – mit Worten, auf die auch wir im Alltag mehr Acht geben sollten.

(Anzeige)