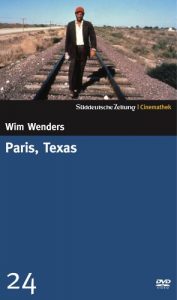

(„Paris, Texas“, directed by Wim Wenders, 1984)

„I thought you were afraid of heights.”

„I thought you were afraid of heights.”

“I’m not afraid of heights. I’m afraid of fallin‘.”

Ein hagerer Mann in staubigem Anzug und mit schmutziger Schirmmütze irrt durch Texas. Ödnis. Wüste. In seiner Hand hält er einen großen Wasserbehälter. Er schaut um sich. Er hat die Orientierung verloren. Er weiß nicht, wo er sich befindet. Er trinkt den letzten Schluck Wasser. Leer. Schließlich entdeckt er in einiger Entfernung eine Tankstelle mit einem kleinen Haus. Mühsam schleppt er sich den staubigen Weg entlang. Ödnis. Wüste. Wir wissen nicht, wer er ist oder wo er herkommt. Wir kennen nur sein vorläufiges Ziel: das kleine Haus an der Zapfsäule. Dort erhofft er, Wasser zu finden, um es zu sich nehmen zu können. Er schwitzt, ist ungepflegt, sein schwarzer Bart verleiht seinem Gesicht etwas Weiches. Das kleine Haus ist fast leer. Schließlich findet er Eiswürfel, die er sich in großer Hast in den Mund schiebt. Dann bricht er zusammen. Der einzige Mann, der sich mit ihm in diesem Gebäude befindet, eilt ihm zur Hilfe. Als der Fremde wieder aufwacht, befindet er sich bei einem deutschen Arzt – mitten in der texanischen Ödnis. Doch der Fremde sagt kein Wort. Er schweigt. Wir wissen nicht, wer er ist oder wo er herkommt. Nun kennen wir nicht einmal mehr sein Ziel. Ein Gestrandeter, der sich vehement weigert, Aussagen über seine Identität preiszugeben.

Dieser Fremde wird gespielt von Harry Dean Stanton, einer jener unterschätzten amerikanischen Charakterschauspieler, die sich mit vielen Nebenrollen zufrieden geben mussten, bevor er von Wim Wenders wahrscheinlich die Rolle seines Lebens angeboten bekam – für Paris, Texas, Preisträger der Goldenen Palme in Cannes 1984. Eine der schönsten Verbindungen aus Poesie und Realität, welche jemals auf der Leinwand zu sehen waren. Dean Stanton ist Travis, der vier Jahre lang verschollen war – zumindest für seinen Bruder Walt (Dean Stockwell) und seine Schwägerin Anne (Aurore Clément), die Travis nicht länger unter den Lebenden vermutet hatten. Umso überraschender ist der Anruf, den sie von Doktor Ulmer (Bernhard Wicki) erhalten, der sie fragt, ob sie den mysteriösen Fremden in seiner texanischen Praxis kennen, der die Telefonnummer seiner engsten Verwandten mit sich trägt. Sofort macht sich Walt auf nach Texas, um seinen Bruder heim zu holen. Doch dieses Unternehmen entpuppt sich als schwieriger als gedacht, denn Travis weigert sich nach wie vor, den Mund aufzumachen, um mit irgendjemandem zu sprechen.

Die Annäherung wird für seinen Bruder Walt zur Geduldsprobe, die darin kulminiert, dass sich Travis weigert, ein Flugzeug für die Rückreise nach Los Angeles zu besteigen. Es folgen zwei Tage in einem Auto, in denen Travis schließlich anfängt zu erzählen – nicht alles, nicht einmal viel. Kaum etwas über seine Zeit in Texas, über die verlorenen vier Jahre oder über das Schicksal seiner geliebten Jane (Nastassja Kinski). Allmählich wird Travis durch seinen Bruder wieder mit der Realität und der Gegenwart der Zivilisation vertraut gemacht, indem er darüber aufgeklärt wird, dass sein Sohn Hunter, den Jane ihm vor sieben Jahren gebar, nun bei Walt und Anne lebt und diese längst als Eltern akzeptiert hat. In Los Angeles ange- und zunächst bei seinen Verwandten untergekommen, macht sich Travis mit der modernen Welt vertraut. Zu dieser Welt gehört auch sein Sohn Hunter, der ihn kaum noch erkennt. Die Szenen mit Travis und seinem Sohn sind die berührendsten des ganzen Films, wenn sich in intensiven Gesprächen und vielsagen Blicken unter intimer Stille die beiden Charaktere nach all den Jahren allmählich wieder einander annähern. Die tragische Figur Travis, dargestellt von einem brillanten Harry Dean Stanton, versucht verzweifelt, das Verhältnis zu seinem noch distanzierten Sohn wiederherzustellen. Travis steht vor den Scherben seiner Familie, für die er selber verantwortlich ist.

Nachdem sich Vater und Sohn wieder miteinander vertraut gemacht haben, fassen sie einen Plan: sie wollen Jane wiederfinden, die Mutter von Hunter und die große Liebe von Travis, der von seiner Schwägerin Anne erfährt, wo sich die 25jährige nun aufhält. Mit seinem Sohn fährt er los, um sie ausfindig zu machen. Paris, Texas ist daher in doppelter Hinsicht ein Road-Movie. Es ist nicht nur ein Film über das Reisen von Ort zu Ort, wie es sowohl Travis und sein Bruder, als auch Hunter und sein Vater unternehmen müssen. Es ist auch eine lyrische Erzählung von einem Road-Movie, in dessen Verlauf, sich Vater und Sohn annähern müssen. Sie müssen zueinander finden und dafür ist ein langer Weg vonnöten, den beide auf sich nehmen, nachdem sie aus großer Entfernung gestartet sind und sich diese Strecke zwischen ihnen nun immer mehr verkürzt. Mit diesem Hintergrund hat Wim Wenders ein feinfühliges Drama geschaffen über eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung, die mit einer großartigen Kameraarbeit und teilweise fast surrealistischer Beleuchtung stark poetisch anmutet, ohne den Sinn für die harte Realität zu verlieren.

Wenders arbeitet hier mit starken, aussagekräftigen Farben, die unmittelbar auffallen und als Symbol für die Einsamkeit und Annäherung dienen. Immer wieder ist es das leuchtende Rot der Schirmmütze Travis‘ zu erkennen, der einsam durch die Ödnis streift, bis die Kappe ausgewechselt wird durch ein leuchtend rotes Hemd, das er im Haus seines Bruders trägt und in dem er sich mit seinem ebenfalls in Rot gekleideten Sohn unterhält. Rot wird zur Farbe des Verzeihens, zur Bindung zwischen Vater und Sohn, die immer weniger mit dem schimmernden Grün der Adoptiveltern harmonieren kann. Die Schlüsselszene des Films trägt diese Idee von Poesie und Realität weiter, wenn in fast Lynch-esker Originalität die Aussprache zwischen Jane und Travis stattfindet, in dessen Verlauf sich das Paar, durch Spiegel getrennt, erst allmählich anschauen kann. Paris, Texas ist ein langsames, bildschönes, warmherziges und mit originellen Ideen gespicktes Drama, das verzaubert und berührt.

(Anzeige)