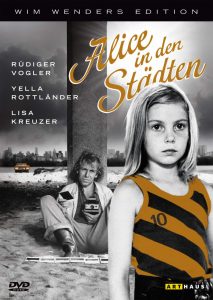

(„Alice in den Städten“, directed by Wim Wenders, 1974)

„Alles abknallen, was man nicht erträgt.“

Es ist eine Geschichte des Reisens mit einem Mann und einem Kind in den Hauptrollen, genau wie in Wim Wenders‘ später entstandenem Paris, Texas. Aber hier sind es nicht Vater und Sohn, sondern zwei Fremde, die sich auf eine Odyssee begeben und sich einander annähern. Doch so verschieden diese Konstellation auch sein mag, das Prinzip ist dennoch das Gleiche: durch den Kontakt zum Kind beschäftigen sich die Erwachsenen mit sich selbst, kommen sich näher und finden schlussendlich sich selbst wieder. In Alice in den Städten ist das ein Mann namens Philip Winter (Rüdiger Vogler), der in den Vereinigten Staaten als Journalist arbeitet. Zu Beginn fährt er – in ruhigen schwarzweiß-Bildern – durch die stillen Straßen Amerikas, unentwegt fotografiert er etwas, wobei die Motive so wahllos zu sein scheinen wie der Weg, den er fährt. Er sitzt am Strand, er fotografiert. Er sitzt im Auto, er fotografiert. Er sieht eine Afroamerikanerin und fotografiert. Was sucht dieser Mann? Sucht er Inspiration? Recherchiert er? Ist ihm langweilig?

Es ist eine Geschichte des Reisens mit einem Mann und einem Kind in den Hauptrollen, genau wie in Wim Wenders‘ später entstandenem Paris, Texas. Aber hier sind es nicht Vater und Sohn, sondern zwei Fremde, die sich auf eine Odyssee begeben und sich einander annähern. Doch so verschieden diese Konstellation auch sein mag, das Prinzip ist dennoch das Gleiche: durch den Kontakt zum Kind beschäftigen sich die Erwachsenen mit sich selbst, kommen sich näher und finden schlussendlich sich selbst wieder. In Alice in den Städten ist das ein Mann namens Philip Winter (Rüdiger Vogler), der in den Vereinigten Staaten als Journalist arbeitet. Zu Beginn fährt er – in ruhigen schwarzweiß-Bildern – durch die stillen Straßen Amerikas, unentwegt fotografiert er etwas, wobei die Motive so wahllos zu sein scheinen wie der Weg, den er fährt. Er sitzt am Strand, er fotografiert. Er sitzt im Auto, er fotografiert. Er sieht eine Afroamerikanerin und fotografiert. Was sucht dieser Mann? Sucht er Inspiration? Recherchiert er? Ist ihm langweilig?

Es ist ein bisschen von alledem und als er in das Büro seines Auftraggebers kommt, muss er ihm sagen, dass er mit seiner Reportrage nicht weitergekommen ist. Die Fotos habe er, so gibt er freimütig zu, doch der Text fehle ihm, er fühle sich ausgebrannt und leer, er leidet unter Schreibblockade. Er hat das Gefühl in diesem Land zu ersticken und er versucht zu fliehen, er will zurück nach Deutschland – dorthin, wo er herkommt. „Alles abknallen, was man nicht erträgt“ sagt er zu sich selbst, während er in seinem Auto umherfährt, an der Eisenbahnlinie vorbei, die durch den Film French Connection berühmt geworden ist. Das ist sein Motto, seine Lebensphilosophie, die er immer zu beherzigen versucht. Das klappt sogar ganz gut. Als im Radio eine Sendung kommt, die er nicht hören will, tritt er es aggressiv mit seinen Füßen aus, als das Fernsehprogramm ihn zu nerven beginnt, wirft er das Fernsehgerät zu Boden. Er schafft sich damit seine eigenen Freiheiten, er versucht, allen Zwängen zu entkommen. In den kleinen Alltagssituationen funktioniert das, wo er sich als Hippie noch frei und ungezwungen fühlen kann, doch bald muss er merken, dass er der menschlichen Determination nicht entfliehen kann, da ihm eine wichtige Verantwortung zukommt, der er nicht einfach entfliehen kann, die er nicht ausschalten oder zu Boden werfen kann.

Auf einem Flughafen in New York trifft er auf Lisa (Lisa Kreuzer), eine allein erziehende Mutter, die mit ihrer neunjährigen Tochter Alice (Yella Rottländer) nach Deutschland möchte. Beide haben eine bestimmte Zeit in den Vereinigten Staaten verbracht und wollen nun, genau wie Philip, zurück in die Heimat und wieder ist da dieses Motiv der Heimatlosigkeit, denn es gibt keine Flüge nach Deutschland. Stattdessen sieht man sich gezwungen, nach Amsterdam zu fliegen und von dort aus weiterzureisen. Bis zum nächsten Nachmittag sitzen sie in New York fest und lernen sich kennen. Doch bald erreicht Philip eine Überraschung: am nächsten Morgen findet er eine Nachricht von Lisa, dass sie kurz weggegangen sei und sich mit ihrer Tochter und Philip auf dem Empire State Building treffen würde. Aber die junge Mutter kommt nicht. Sie verschwindet spurlos. Die nächste Nachricht im Hotel besagt, Philip solle mit Alice nach Amsterdam fliegen, Lisa würde in zwei Tagen nachkommen. Auch wenn der 31jährige Journalist keine große Lust auf das freche Mädchen hat, kann er sie nicht abknallen, wenn er sie nicht länger erträgt. Mit nur wenig Geld im Portmonee fliegen sie nach Amsterdam und warten auf ihre Mutter. Doch sie werden wieder enttäuscht…

Alice in den Städten erzählt von Zerstörung und Wiederaufbau. Es ist die Zerstörung von Philip Winter, dem Journalisten, der von Amerika bzw. deren Kultur kaputt gemacht wird – oder zerstört er sich letzten Endes sogar selber, weil er gar nicht anders kann? Wenn er in bitteren, anklagenden Worten über das amerikanische Fernsehprogramm schreibt, wenn er es nicht länger ertragen kann, aber trotzdem noch spät nachts vor dem Bildschirm klebt, in stiller Fassungslosigkeit und Faszination zugleich über das, was er da sieht. Philip weigert sich, zur amerikanischen Konsumgesellschaft dazuzugehören, er kann dem Fast-Food und dem Fernsehen aber nicht entkommen und das Resultat ist ein dekonstruierter Mensch, der sich selber nicht mehr kennt, der abends depressiv zu einer Freundin flüchtet, weil er von ihr aufgebaut werden möchte. Sie bittet ihn zu gehen, aber das hört er erst nicht, weil er nur das hört, was er hören möchte. Das gehört zu seiner Überlebensstrategie, die später wiederum von dem kleinen Mädchen Alice über Bord geworfen wird. Es heißt, er habe das Gefühl von sich selbst verloren, er fühle sich nicht mehr lebendig. Deshalb schießt er die Fotos, weil es um den Beweis geht, dass er noch lebt und durch diese ganzen Strategien schafft er sich sein eigenes Universum, von dem erwartet, dass es ihn freundlich aufnimmt, doch das Gegenteil ist der Fall, denn paradoxerweise fühlt er sich nach wie vor fremd, unfähig zu Entkommen.

Er versucht es trotzdem immer weiter, er versucht immer wieder „abzuknallen“, bis ein kleines menschliches Wesen nicht mehr von seiner Seite weicht und auf ihn angewiesen ist. In einer der memorabelsten Szenen des Films verschmilzt das Gesicht von Alice mit dem von ihrem eigenwilligen Beschützer Philip auf einem Foto – weil die beiden gar nicht so verschieden sind, wie man vermuten könnte. Alice ist ein Hippie, ebenso wie ihr neuer Freund, der Journalist mit der Schreibblockade es ist. Sie macht kaputt, was sie kaputt macht. Was sie nicht will, macht sie nicht und im Gegensatz zu Philip, der auf sie aufpassen muss, kommt sie damit durch, weil keine derart hohe Verantwortung auf ihren Schultern lastet. Auch sie spielt, auch sie will entkommen, auch sie will die Freiheit mit all ihren Sinnen schmecken. Vielleicht gelingt es ihr. Was ihr gelungen ist, ist die Wiederherstellung von Philip, der zwar ständig nervlich angespannt ist, aber immer mehr erkennen muss, wie gut ihm diese Reflexion durch diese Begegnung tut.

(Anzeige)