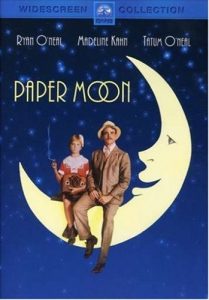

(„Paper Moon“, directed by Peter Bogdanovich, 1973)

“I told you, I don’t want you ridin‘ with me no more.”

“You still owe me two hundred dollars.”

Anfang des Jahres 1974 muss Tatum O’Neal glücklich gewesen sein. Im zarten Alter von 10 Jahren wurde sie die jüngste Oscar-Gewinnerin überhaupt, sieht man einmal von Shirley Temple ab, die 1935 als sechsjährige einen Ehren-Oscar erhielt. Hollywood hatte sich in dieses kleine Mädchen verliebt, das in dem Film, für den sie ausgezeichnet wurde, fast niemals lächelt. Denn sie weiß sehr genau, dass es da nicht viel gibt, worüber man lächeln oder gar lachen könnte. Nicht nur, dass sich Amerika gerade in einer Depression befindet, nein, ihre Mutter und somit ihr letzter Elternteil ist kürzlich verstorben und wird an einem sonnigen, heißen Tag beerdigt. Mitten während dieser Zeremonie erreicht ein schlanker Mann mittleren Alters den Schauplatz. Sein Auto macht ihm ein paar Probleme, er ist zu spät, aber das scheint gar nichts zu machen, denn auf der Beerdigung scheint ihn ohnehin niemand zu kennen. Dieser Mann ist Moses Pray (Ryan O’Neal und Vater seiner Gespielin Tatum). Er hatte eine Affäre mit der verstorbenen Frau und verdient sich seinen Lebensunterhalt als Schwindler und Hochstapler, in dem er Bibeln an Verwandte Verstorbener verkauft, indem er ihnen Glauben macht, der Verblichene hätte sie vor seinem Ableben bestellt, jedoch noch nicht bezahlt. Nun muss er – aus irgendeinem Grund – nach Missouri reisen, ein Ort, an den, wie sich herausstellt, Addie, das Kind der verstorbenen Frau, ebenfalls begeben muss. Dort lebt ihre Tante, die sie nie zuvor gesehen hat, die aber die einzige Verwandte ist, die sie bei sich aufnehmen kann.

Anfang des Jahres 1974 muss Tatum O’Neal glücklich gewesen sein. Im zarten Alter von 10 Jahren wurde sie die jüngste Oscar-Gewinnerin überhaupt, sieht man einmal von Shirley Temple ab, die 1935 als sechsjährige einen Ehren-Oscar erhielt. Hollywood hatte sich in dieses kleine Mädchen verliebt, das in dem Film, für den sie ausgezeichnet wurde, fast niemals lächelt. Denn sie weiß sehr genau, dass es da nicht viel gibt, worüber man lächeln oder gar lachen könnte. Nicht nur, dass sich Amerika gerade in einer Depression befindet, nein, ihre Mutter und somit ihr letzter Elternteil ist kürzlich verstorben und wird an einem sonnigen, heißen Tag beerdigt. Mitten während dieser Zeremonie erreicht ein schlanker Mann mittleren Alters den Schauplatz. Sein Auto macht ihm ein paar Probleme, er ist zu spät, aber das scheint gar nichts zu machen, denn auf der Beerdigung scheint ihn ohnehin niemand zu kennen. Dieser Mann ist Moses Pray (Ryan O’Neal und Vater seiner Gespielin Tatum). Er hatte eine Affäre mit der verstorbenen Frau und verdient sich seinen Lebensunterhalt als Schwindler und Hochstapler, in dem er Bibeln an Verwandte Verstorbener verkauft, indem er ihnen Glauben macht, der Verblichene hätte sie vor seinem Ableben bestellt, jedoch noch nicht bezahlt. Nun muss er – aus irgendeinem Grund – nach Missouri reisen, ein Ort, an den, wie sich herausstellt, Addie, das Kind der verstorbenen Frau, ebenfalls begeben muss. Dort lebt ihre Tante, die sie nie zuvor gesehen hat, die aber die einzige Verwandte ist, die sie bei sich aufnehmen kann.

Moses bekommt dieses kleine Gör aufgehalst und ist darüber wenig erfreut, denn er hat wenig Erfahrung mit Kindern und auch nicht das Bedürfnis, diese auszubauen. Doch clever wie er ist, sieht er schnell einen Weg, das Kind zu seinem Vorteil zu nutzen – um das Wort „missbrauchen“ an dieser Stelle zu vermeiden. Mit ihrer Hilfe erpresst er 200 Dollar von einem Warenhändler, womit für Moses die Geschichte mit Addie abgehakt wäre. Er braucht sie nicht mehr und ob sie ihn braucht, spielt keine Rolle. Es macht auch nicht den Anschein. Er will sie in einen Zug nach Missouri setzen, während er in seinem Auto weiterfährt. Es ist nicht so, dass er das schließlich nicht übers Herz bringt. Es ist vielmehr so, dass Addie viel zu klug ist, um sich damit abspeisen zu lassen. In einem Café verlangt sie lauthals 200 Dollar, die er ihr schulde, da er ohne ihre Hilfe niemals an dieses Geld gekommen wäre. Sie ist nicht einfach ruhigzustellen. Moses kommt nicht umhin, das nervende Gör ein wenig auf seinem Weg mitzunehmen, womit er sie zwangsläufig mit seinem Geschäft vertraut macht. Bald wird aus Addie mehr als nur eine für ihn unnötige Last, denn mit ihrer Intelligenz rettet sie ihren Begleiter aus brenzligen Situationen und nur gemeinsam scheinen sie dazu fähig zu sein, ihre Odyssee zu meistern…

Paper Moon ist ein seltener und deshalb sehr wertvoller Film, der die Zeit der Depressionen in den Vereinigten Staaten beschreibt. Denn im Gegensatz zu anderen Vertretern, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, macht er aus diesem Sujet kein melancholisches Melodram, noch ignoriert er die Probleme der 30er Jahre, um mit den Witzen aufwarten zu können, die er letztlich präsentiert. „Paper Moon“ verbindet beides – und diese schwierige Balance kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen, denn diese Themen werden nicht zugunsten der Komik ins Lächerliche verzerrt, sondern stehen als Zeichen ihrer Zeit würdevoll bereit, um mit dem scharfsinnigen Witz Peter Bogdanovichs verschmolzen zu werden.

Da wäre zum Beispiel der Alkoholschmuggler, dargestellt von John Hillerman, den viele Fernsehzuschauer sicherlich noch als ‚Higgins‘ aus der Kultserie Magnum kennen. Aufgrund der Prohibition war Alkohol in den 30er Jahren ein wertvolles Gut und Addie macht sich mit Moses daran, einem Händler für 600 Dollar seinen eigenen Whisky zu verkaufen. Dem schmerzt das vielleicht im Geldbeutel, aber er wird es überleben – und wurde hier nicht nur Gleiches mit Gleichem vergolten? Unrecht mit Unrecht? Trotz der illegalen Handlungen der beiden Protagonisten kommt kein Opfer in eine derart missliche Lage, dass man es als solches bezeichnen möchte. Die Warmherzigkeit dieses Werks resultiert aus dieser Nachsicht und Angemessenheit, die es erfordert, dass man bei seinen Betrügereien aussetzt, wenn man sieht, dass man einer arme Familie mit einem Dutzend Kindern massiv schaden würde. Das haben Addie und Moses freilich nicht nötig, aber dennoch braucht es das kleine Mädchen, um sich für diese Quasi-Gerechtigkeit einzusetzen.

In Paper Moon findet damit ein Rollentausch statt, der eigentlich von der ersten Sekunde an vorhanden ist. Ganz am Ende flüchtet Addie aus ihrer neuen Familie, weil sie nicht wie ein Kind behandelt werden möchte – weil sie keines ist. Nur deshalb kann die Beziehung zwischen ihr und ihrem Teilzeitvater so gut funktionieren, denn dieser benimmt sich – nicht nur – in ihrer Gesellschaft wie ein kleines Kind, das mit den Füßen stampft und seinen Hut vor Zorn auf den Boden wirft. Da braucht es Addie und immer wieder Addie, die fast die gesamte Laufzeit über auf der Leinwand zu sehen ist, um all die minderbemittelten Erwachsenen zur Vernunft zu bringen, ihnen eine Lektion zu erteilen, sich als ihre Lehrerin zu erweisen.

Dieses Rollenspiel ist amüsant, wird aber nie ausgereizt, sondern fortwährend um Facetten und Aspekte erweitert, die ineinandergreifen und erst auf diese Weise das volles Porträt eines Charakters ergeben, wie dem des Moses, der spät abends nach Hause kommt, während das kleine Mädchen, das er beaufsichtigen sollte, wartend auf einem Bett sitzt und eine Zigarette raucht. Er rechtfertigt sich schuldbewusst für sein Zuspätkommen, in dem er in einen nervösen Monolog ausbricht, ohne das Addie auch nur einen Ton sagen muss – so wie Ehemänner es vielleicht tun, wenn sie fürchten, von ihrer Frau ertappt worden zu sein, oder wie Kinder, die Angst haben, ihre Eltern könnten die Scherben der teuren Vase unter dem Teppich entdecken, die sie zerbrochen haben.

All das funktioniert aufgrund des harmonischen Zusammenspiels in den kontrastreichen schwarzweiß-Bildern so hervorragend, dass man trotzdem nie vergisst, wie alt dieses unverschämt charmante Wesen eigentlich ist, das rauchend auf ihren Teilzeitvater wartet und dabei alle anderen an die Wand spielt. Das ist gut, denn es zeigt, dass Tatum O’Neal diese kindliche Natürlichkeit trotz allem nie verloren hat – das ist es, was sie so überzeugend macht. An einer Stelle wird sie von Moses angeschrien, sie solle nicht im Bett rauchen, da das Zimmer Flammen fangen könnte, als würde er sich nicht für ihre Gesundheit interessieren, sondern lediglich für das Mobiliar. Aber nicht nur er selber weiß, dass dem nicht so ist.

(Anzeige)