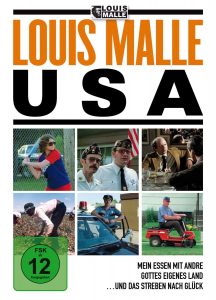

(„…and the Pursuit of Happiness“ directed by Louis Malle, 1986)

“Life, Liberty and the Pursuit of Happiness” heißt es im Unabhängigkeitsvertrag der Vereinigten Staaten und wie auch in der Rezension zu Louis Malles “Gottes eigenes Land” erwähnt, sind wir hier wieder nicht weit entfernt vom Begriff des American Dream, von dem einige – vor Allem patriotische Amerikaner – behaupten, dass er existiere. Ich will nicht das Gegenteil behaupten, habe allerdings Malles Dokumentation über das Leben einiges Immigranten in den Vereinigten Staaten sehr genossen, denn der Franzose, der für Filmklassiker wie „Fahrstuhl zum Schafott“ verantwortlich ist, zeichnet ein eher differenziertes und vielschichtiges Bild einer großen Bevölkerungsgruppe in diesem mächtigen Land. Ich bin mir nicht sicher, ob ich „…und das Streben nach Glück“ weniger packend oder interessant finde als „Gottes eigenes Land“, doch die Vorzüge des Letzteren lagen ganz klar darin, dass sich Malle mehr Zeit für seine Interviewpartner nahm, tief in ihre Leben, sogar in ihr Intimleben vordrang und sie nach fünf Jahren erneut besucht hat, um Veränderungen festzustellen. Die hier rezensierte Dokumentation wirkt teilweise etwas wankelmütig, springt gerne von Punkt zu Punkt und naturgemäß ist sie als Film über eine ganze Gesellschaftsgruppe in den USA weniger tiefschürfend, als dies bei einer Handvoll Menschen in einer verschlafenen Kleinstadt im Fall von „Gottes eigenes Land“ möglich war.

“Life, Liberty and the Pursuit of Happiness” heißt es im Unabhängigkeitsvertrag der Vereinigten Staaten und wie auch in der Rezension zu Louis Malles “Gottes eigenes Land” erwähnt, sind wir hier wieder nicht weit entfernt vom Begriff des American Dream, von dem einige – vor Allem patriotische Amerikaner – behaupten, dass er existiere. Ich will nicht das Gegenteil behaupten, habe allerdings Malles Dokumentation über das Leben einiges Immigranten in den Vereinigten Staaten sehr genossen, denn der Franzose, der für Filmklassiker wie „Fahrstuhl zum Schafott“ verantwortlich ist, zeichnet ein eher differenziertes und vielschichtiges Bild einer großen Bevölkerungsgruppe in diesem mächtigen Land. Ich bin mir nicht sicher, ob ich „…und das Streben nach Glück“ weniger packend oder interessant finde als „Gottes eigenes Land“, doch die Vorzüge des Letzteren lagen ganz klar darin, dass sich Malle mehr Zeit für seine Interviewpartner nahm, tief in ihre Leben, sogar in ihr Intimleben vordrang und sie nach fünf Jahren erneut besucht hat, um Veränderungen festzustellen. Die hier rezensierte Dokumentation wirkt teilweise etwas wankelmütig, springt gerne von Punkt zu Punkt und naturgemäß ist sie als Film über eine ganze Gesellschaftsgruppe in den USA weniger tiefschürfend, als dies bei einer Handvoll Menschen in einer verschlafenen Kleinstadt im Fall von „Gottes eigenes Land“ möglich war.

Sehenswert bleibt dieses Werk über die Immigranten in den Vereinigten Staaten nichtsdestotrotz. Louis Malle trifft sie alle: die Spanier, die Afrikaner, die Asiaten. Er fragt sie aus nach ihrem Leben, weshalb sie aus ihrem Heimatland geflohen sind, ob sie sich in den USA wohl fühlen, was sie für Träume haben, ob sie Unterstützung oder Ablehnung erfahren. Er fragt auch Amerikaner, den Beauftragten der Einwanderungsbehörde beispielsweise, nach deren Meinungen über diese breite Bevölkerungsschicht und vermag daher ein doch recht aufschlussreiches Bild über diese Einwanderer mittels Schilderung von Einzelschicksalen abzugeben. Es ist kein Bild über Sieger, es ist aber auch keines von Verlierern. Es geht um Menschen, die Glück im Leben gehabt haben, um Menschen, die noch um ihr Glück kämpfen, aber aufgegeben hat eigentlich niemand. Das scheint einer der Vorzüge in diesem Land zu sein: anscheinend verlieren die Menschen dort nie die Hoffnung. Ist es allein das schon wert, dort hinzuziehen? Zu einem klaren Ergebnis ist Louis Malle, der drei Monate durch die Vereinigten Staaten reiste, nicht gekommen. Vielleicht lässt sich aber gerade aufgrund dieser nie verschwindenden Hoffnung der Begriff ‚Verlierer‘ auf keinen der Menschen, die Malle getroffen hat, anwenden. Der Regisseur und Berichterstatter wäre der Letzte, der solch ein Wort in den Mund nehmen würde.

Denn so sehr „…und das Streben nach Glück“ auch ein Film über Immigranten ist, so gibt es auch ein kleines, wenn auch wenig detailliertes Bild über den Filmemacher ab, der den Leuten, die er interviewt, mit Aufgeschlossenheit, Warmherzigkeit und Humor begegnet. Gerade deshalb scheint er so gut anzukommen bei den Afro-Amerikanern oder bei den Juden, die ihm bereitwillig Rede und Antwort stehen und unter denen auch Spanier sind, denen Malle – und er sollte nicht der Einzige sein – großen Respekt zollt, da diese es geschafft haben, aus Miami eine florierende Wirtschaftsregion zu machen. Das bedeutet für die einen Grund zum Feiern, für einige andere ist der Zustrom an Immigranten jedoch auch ein massives Problem, wie es ein Mitglied einer Einwanderungsorganisation sieht. Er hat Gründe für seine Kritik, denn laut ihm verursacht diese vermehrte Zuwanderung sinkende Lebensstandards und vermögen den Arbeitgebern mehr Macht zu verleihen, da diese Arbeitsbedingungen nach ihren eigenen Gunsten schaffen und Immigranten für weniger Geld als den Mindestlohn beschäftigen können. Aber er meint das nicht bösartig, er ist nicht fremdenfeindlich – nicht fremdenfeindlicher zumindest als alle anderen.

Malle schneidet somit nicht nur den Konflikt von gebürtigen Amerikanern (falls es solche überhaupt gibt) und Immigranten an, sondern auch die Kämpfe von Zuwanderern untereinander, in dem er seine Kamera auf Wohnsiedlungen für Arme hält, in denen Schwarze und Vietnamesen sich auf zwei verschiedenen Straßenseiten bewegen, um die vorhandene Spannung nicht eskalieren zu lassen. Aber vielleicht werden ja auch diese armen, zumeist illegalen Einwanderer es irgendwann einmal zu etwas bringen, so wie der Mann, der als Tellerwäscher in New York anfing und 1986, als die Dokumentation entstand, bei einer Firma an einem geheimen Verteidigungsprogramm als Computerfachmann beschäftigt ist. Vieles hat er der amerikanischen Gesellschaft zu verdanken, die ihm das ermöglicht hat. Er weiß das zu schätzen, auch wenn Thomas Jefferson einmal gesagt habe, dass die Einwanderer die Homogenität des Landes zerstören. Als Erläuterung dieser Sätze zeigt Louis Malle eine Montage verschiedenster Nationen und Religionen in den USA. Er gibt Thomas Jefferson Recht – aber ist Heterogenität etwas Schlechtes?

(Anzeige)