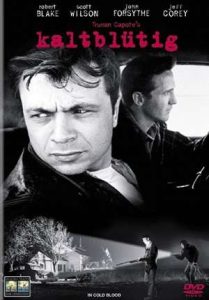

(„In Cold Blood“ directed by Peter Brooks, 1967)

“I thought Mr. Clutter was a very nice gentleman… I thought so right up to the time I cut his throat.”

Am Anfang des Films steht Perry Smith vor einem Spiegel in einer Männertoilette am Bahnhof. Er hat seinen Oberkörper freigemacht und lächelt als er sich ansieht. Er ist zufrieden mit seinem Körper, seinen Muskeln und auch die Narbe am Bein aus dem Koreakrieg trägt er mit einem gewissen Stolz. Als er sich so ansieht, versinkt er in Tagträumerei, die Gegenstände um ihn herum verschwimmen, der Hintergrund färbt sich schwarz und sein Gesicht reiht sich ein in die auftauchende Leuchtreklame aus Las Vegas. Perry Smith denkt an diesen Ort, an dem Millionäre und Verlierer gemacht werden, er sieht ein Schild mit seinem Namen als Star vor sich auftauchen und sieht sich selbst als umjubelter Gitarrist und Sänger auf eine dieser heiß begehrten Bühnen in dieser sagenumwobenen Stadt. Wir wissen, dass Perry ein Verbrecher ist, aber nichts spricht dagegen, dass er vorher nicht einmal ein solches Leben genossen hat. Er trägt eine Gitarre, spricht davon, dass er Musiker sei, er malt und träumt von einer ganz großen Zukunft.

Am Anfang des Films steht Perry Smith vor einem Spiegel in einer Männertoilette am Bahnhof. Er hat seinen Oberkörper freigemacht und lächelt als er sich ansieht. Er ist zufrieden mit seinem Körper, seinen Muskeln und auch die Narbe am Bein aus dem Koreakrieg trägt er mit einem gewissen Stolz. Als er sich so ansieht, versinkt er in Tagträumerei, die Gegenstände um ihn herum verschwimmen, der Hintergrund färbt sich schwarz und sein Gesicht reiht sich ein in die auftauchende Leuchtreklame aus Las Vegas. Perry Smith denkt an diesen Ort, an dem Millionäre und Verlierer gemacht werden, er sieht ein Schild mit seinem Namen als Star vor sich auftauchen und sieht sich selbst als umjubelter Gitarrist und Sänger auf eine dieser heiß begehrten Bühnen in dieser sagenumwobenen Stadt. Wir wissen, dass Perry ein Verbrecher ist, aber nichts spricht dagegen, dass er vorher nicht einmal ein solches Leben genossen hat. Er trägt eine Gitarre, spricht davon, dass er Musiker sei, er malt und träumt von einer ganz großen Zukunft.

Peter Brooks‘ cleveres Drehbuch, basierend auf dem Buch von Truman Capote, lässt sich auf diese Traumwelt der beiden Protagonisten – Perry und sein Freund Dick – ein, ehe es diese zu dekonstruieren beginnt. Wir erfahren erst spät, dass Perry angeblich einmal einem Sänger in Las Vegas zu Tode kommen ließ, dass irgendwo in dieser Erinnerung die Wurzel für die aufkommenden Träume liegen muss, von denen der Zuschauer nicht weiß, ob es wirklich nur Träume sind, Prophezeiungen oder vergangene Erlebnisse. Peter Brooks, der schon für den überaus erfolgreichen Die Katze auf dem heißen Blechdach verantwortlich war, spielt mit dem Zuschauer ein wenig, er genießt es ihn zu täuschen und zu verwirren, indem er mit seinem Team eine unschlagbare Symbiose eingeht: die Schnitttechnik und die unterkühlte Schwarzweiß-Fotografie präsentieren eine Welt, in der alles möglich zu sein scheint. Kaltblütig eröffnet damit, dass zwischen den Leben einer Farmerfamilie und dem Aufenthalt Perrys in einem Bahnhof hin- und her-geblendet wird. Als in der Familie das Telefon klingelt, geht der nächste Schnitt zu Perry, der soeben aus dem Gefängnis entlassen wurde. Doch Perry ist nicht der Anrufer, der Zuschauer hat sich lediglich täuschen lassen.

Derartige Tricks erlaubt sich Peter Brooks oft in seinem halbdokumentarischen Werk, welches das Leben zweier Mörder nachzeichnet. Dabei ist die Entstehungsgeschichte der Vorlage wahrscheinlich weitaus berühmter als das Geschehnis, um das sich diese überhaupt dreht. Im Jahre 1959 wurde in Kansas eine Familie ermordet. Vier Menschen – der Vater, Mutter, der Sohn und die Tochter – wurden ohne ersichtlichen Grund erschossen und ein ganzes Land geriet in Panik aufgrund der unfassbaren Gewalt. Als Autor Truman Capote (Frühstück bei Tiffany) von diesem Verbrechen erfuhr, beschloss er, zum Tatort zu fahren und einen Artikel darüber zu schreiben. Nachdem die Täter – Perry und Dick – gefasst wurden, interviewte Capote sie ausführlich und wurde innerhalb von fünf Jahren, in denen die vierfachen Mörder auf die Vollstreckung des Todesurteils warteten, zu einem engen Freund. 1966 erschien die Schilderung des amerikanischen Schriftstellers über die Taten und die Psyche der Täter, welches wiederum 1967 von Regisseur Peter Brooks inszeniert und auf die große Kinoleinwand gebracht wurde. Wem all das bekannt vorkommt, der fühlt sich wohl eher an die zwei Filme erinnert, welche 2005 entstanden und welche sich mit er Recherche Capotes beschäftigten, anstatt mi dem eigentlichen Verbrechen sowie den Ermittlungen. Capote mit Philip Seymour Hoffman und Infamous mit Toby Jones entstanden fast zeitgleich und erinnerten an die Vorfälle der 60er Jahre, die noch immer zu den Aufsehen erregendsten Prozessen der amerikanischen Kriminalgeschichte gehören.

Capotes Werk mag als Vorlage äußerst dankbar gewesen sein, denn der Schriftsteller ist weit davon entfernt, ein einseitiges Bild des Verbrechens zu zeichnen, in dem er auch die Täter, die immerhin eine Familie auf ihrem Gewissen haben, als Opfer hinstellt, um auf diese Weise einen gewissen Grad an Einfühlungsvermögen beim Zuschauer zu erwecken. Peter Brooks nimmt diesen Ansatz in seiner Verfilmung auf, auch er zeigt die beiden Täter zwar als fehlbare, aber auch als verletzbare menschliche Wesen mit Träumen und Sehnsüchten. So ist es vor allem Perry, der am Bett seines Opfers, dem 16jährigen Mädchen der Farmerfamilie mit einer Malerei sitzt, das Gesicht zu einer traurigen Maske verstellt, darüber nachsinnend, dass auch er musikalische Ambitionen habe und auch die Malerei sehr genieße – bis er sie mit einem Schuss aus seinem Gewehr in einem Anfall aufkeimenden Hasses wenig später tötet. Das brillant konzipierte Drehbuch zeigt die Morde jedoch erst am Ende des Films, als man das Gefühl hat, die beiden Protagonisten gut genug zu kennen um die Tat in einem entsprechenden Licht sehen zu können. In dieser Konzeption verursacht und verlangt Brooks Film, wie auch Capotes Vorlage erneut den stets präsenten Begriff der Empathie, der die Verbrechen zwar verurteilt, aber die Täter nicht zu barbarischen Monstern ohne Gefühle hochstilisiert.

Es ist eine moralische Frage, ob man mit dieser Sichtweise einverstanden ist oder nicht. Aber wahrscheinlich ist es gerade diese intensive Beschäftigung mit den Tätern, die aus Kaltblütig ein derart intensives Filmerlebnis macht. Unter der teils psychedelischen Jazzmusik Quincy Jones‘ entwirft Brooks ein Bild der Selbstzerstörung in kontrastreichen Schwarzweiß-Bildern, die immer wieder nach den Gründen für das Verbrechen suchen. Der Zuschauer weiß mehr als die Polizei. In einer vielsagenden Szene auf einer verlassenen Landstraße mitten in der Wüste, ist man sich sicher, dass hinter den Sätzen, welche die Verbrecher anderen gegenüber vorbringen, immer hintersinnigere Gründe stecken, als der Gesprächspartner es begreifen kann. Auch darin besteht die große Kunst dieses eindringlichen Streifens – man muss die Gründe nicht verstehen, aber sie sind da, unabhängig davon wie schwach oder wie wenig nachvollziehbar sie sind. Was treibt sie an? Die banalen Dinge erweisen sich oft als die entscheidenden. Auch hier ist das nicht anders. Auch hier nicht, wo es um den gewaltsamen Tod einer Familie geht. Alles andere wäre auch verlogen.

(Anzeige)