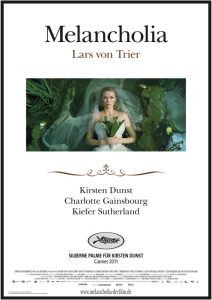

(„Melancholia“ directed by Lars von Trier, 2011)

Zu Lars von Triers neuen Film gibt es eigentlich kaum etwas zu sagen, und zwar nicht nur weil seine Bildersprache beredet genug ist, sondern alles Gesagte kläglich hinter dem zurückbleiben muss, was einem nach dem Kinobesuch noch mehr vorkommt wie ein bloßes Traumgebilde. Was soll man auch groß Worte verlieren über diese gemäldeartigen Sequenzen von so rätselhafter Schönheit und unheimlicher Prophetie, als wären sie dem Hirn eines schlafenden Unglücksdämons selbst entstiegen? Wenn Interpretation die intellektuelle Rache an der Sinnlichkeit der Kunst ist, wie Susan Sonntag einmal geschrieben hat, hege ich keinerlei Rachegelüste, dass sie mir zunächst völlig die Sprache verschlägt. (Andererseits verstehe ich jetzt besser, wieso Thomas Mann Wagners Musikdrama Tristan und Isolde höchstgefährlich genannt und vor dessen „sinnlich-übersinnlichen Inbrunst“ gewarnt hat, denn genau dieselbe Sogwirkung entfalten Triers Traumbilder: sie spinnen ein, ziehen in Bann und wirken in ihrer unheimlich-übernatürlichen Sprache hypnotisch). Außerdem gebietet bei Melancholia schon fast der Anstand das Schweigen, immerhin ist man gerade erst gestorben. Dieser Schlusseffekt – lustvoll kalkuliert wie der Depressive seinen Selbstmord – verfehlt nicht seine Wirkung und vielleicht ist dies auch der Grund für den eigentümlichen Mangel an Gesprächbedarf.

Zu Lars von Triers neuen Film gibt es eigentlich kaum etwas zu sagen, und zwar nicht nur weil seine Bildersprache beredet genug ist, sondern alles Gesagte kläglich hinter dem zurückbleiben muss, was einem nach dem Kinobesuch noch mehr vorkommt wie ein bloßes Traumgebilde. Was soll man auch groß Worte verlieren über diese gemäldeartigen Sequenzen von so rätselhafter Schönheit und unheimlicher Prophetie, als wären sie dem Hirn eines schlafenden Unglücksdämons selbst entstiegen? Wenn Interpretation die intellektuelle Rache an der Sinnlichkeit der Kunst ist, wie Susan Sonntag einmal geschrieben hat, hege ich keinerlei Rachegelüste, dass sie mir zunächst völlig die Sprache verschlägt. (Andererseits verstehe ich jetzt besser, wieso Thomas Mann Wagners Musikdrama Tristan und Isolde höchstgefährlich genannt und vor dessen „sinnlich-übersinnlichen Inbrunst“ gewarnt hat, denn genau dieselbe Sogwirkung entfalten Triers Traumbilder: sie spinnen ein, ziehen in Bann und wirken in ihrer unheimlich-übernatürlichen Sprache hypnotisch). Außerdem gebietet bei Melancholia schon fast der Anstand das Schweigen, immerhin ist man gerade erst gestorben. Dieser Schlusseffekt – lustvoll kalkuliert wie der Depressive seinen Selbstmord – verfehlt nicht seine Wirkung und vielleicht ist dies auch der Grund für den eigentümlichen Mangel an Gesprächbedarf.

Sieht man vom tragenden Element des Handlungsgeschehens einmal ab – die Gegenüberstellung des ungleichen Schwesternpaares Claire (Charlotte Gainsbourg) und Justine (Kirsten Dunst) –, bleibt am Ende nur das Ende: der Tod, der nie gegenwärtig ist, im Film wird er kurz als Zukünftiges, worin wohl seine Essenz liegt, aufgehoben. Im Film – in der Wirklichkeit steht dieser Augenblick noch jedem bevor. Natürlich nicht als Weltuntergang, sondern höchstens als Unfall, wahrscheinlich stirbt man an einer Krankheit oder von mir aus an Altersschwäche, aber was macht das schon für einen Unterschied? Wenn ich sterbe, geht mit meiner auch die Welt als solche unter, Subjektives und Objektives fallen in eins und so ist in Melancholia Astrologie zugleich Astronomie, Einzelschicksal Weltschicksal. Hinter Justines Depression verbirgt sich eine fast unmenschliche Gleich-Gleichgültigkeit wie der todbringende Planet hinter der Sonne – ohne diese Doppelsinnigkeit würde von Triers Film eine entscheidende Interpretationsebene fehlen. Nachdem die gerade erst geschlossene Ehe zwischen Justine und Michael (Alexander Skarsgård) nicht einmal die Hochzeitsnacht überstanden hat und alle Gäste abgereist sind, kann die Tragödie ihren Lauf nehmen, ohne ihren Symbolcharakter einzubüßen. Das unheimliche Seeschloss ist noch mehr zu einem hermetischen Ort geworden, jegliche Verbindungen zur Außenwelt scheinen gekappt: Auf dem Landsitz kann sich nun die psychologische Dynamik angesichts des drohenden Unheils zwischen den wesentlichen Charakteren entfalten.

Es ist ein doppeltes Scheitern, ein Scheitern im Leben wie im Tod: Während Justine alles, was das Leben fundamental ausmacht, im ersten Teil des Films hat fahren lassen müssen: die Arbeit, die Liebe, gereicht Claire jetzt zum Nachteil, dass sie unrettbar am Leben hängt. „Ja, manchmal ist es von Vorteil, so zu sein wie ich“, bestätigt Justine eine unsichere Vermutung ihrer Schwester – halb Frage, halb Aussagesatz. Denn kann sie das ernsthaft behaupten nach allem, was sie gesehen hat: die im Traum von Spinnenweben umwobene Justine, die Justine, die sich dann auch in Wirklichkeit kaum einen Zentimeter mehr bewegen kann und erst zu Tisch kommt, als ihr Lieblingsessen dort auf sie wartet, doch zum Entsetzen aller nach Asche schmeckt? Aber sie hat auch gesehen – Claire ist als Doppelgängerin ja zugleich reflexive und moralische Spiegelinstanz ihrer triebverhafteten Schwester –, wie sich Justine splitternackt in der Nacht in dem Licht des Planeten gebadet hat! Wie kann man den Tod nur lieben, ihn herbeisehen? Für Claire bleibt er unannehmbar, sie will leben, der Todesgedanke findet in ihrem Bewusstsein keinen Platz. Der Gleichmut ihrer Schwester bleibt ihr so unverständlich, ihre unerschütterliche Gewissheit erschüttert sie. Hier ist Justine die Helle, die Hellsichtige, die sich keinerlei Illusionen über die Unausweichlichkeit einer tödlichen Kollision mit dem fremden Planeten hingibt. An der Melancholie zu leiden, schreibt Sergio Benvenuto, „bedeutet zu einem Leben ohne Aussicht auf Täuschung verurteilt zu sein, weil sie den Gesichtspunkt des ent-täuschenden Todes einnimmt. Für den, der bereits tot zu sein glaubt, ist das Leben eine Illusion, eine unnütze Leidenschaft.“ Spielt von Trier an dieser Stelle die Melancholie als Form der Objektivität gegen die Realitätsverzerrung der Optimisten aus? Depressive haben ja – wie Untersuchungen der kognitiven Psychologie nahe legen – eine präzisere Wahrnehmung der Realität, während sich optimistische Menschen gern mal überschätzen. So kommt es auch, dass sich Claires Ehemann (Kiefer Sutherland), der doch stets die größte Sicherheit angesichts der drohenden Katastrophe vermittelt hat, letztendlich seiner Aufgabe, Frau und Kind in der Todesangst beiseite zu stehen, entzieht – und dies ist im übrigen der letzte Sinn, den es in Triers Weltuntergangsszenario überhaupt noch gibt: für den Anderen da zu sein, seine Hand zu halten. Dass nun Justine diese Aufgabe anstelle ihrer Schwester übernimmt und sich ihrem Sohn fürsorglich zuwendet, stellt eine überraschende Wendung im Filmverlauf dar, hat sie doch im ersten Teil alle an sie gestellten Erwartungen mit selbstquälerischer Leidenssucht zu enttäuschen gewusst. Dass sie dem Tod aber nun so gefasst ins Auge blickt, verleiht ihr zum Schluss eine dunkle Würde.

Diese letzten Bilder bleiben: wie Justine, Claire und ihr Sohn in der „magischen Höhle“ sitzen und sich bei den Händen halten – eine ganze philosophische Anthropologie findet sich hier visuell zusammengefasst: die Geworfenheit, die Heimatlosigkeit des Menschen gegenüber einer ihm fremd bleibenden Welt, die in ein paar Sekunden für immer ausgelöscht sein wird. Im Sterben ist jeder auf sich selbst als Einzelexistenz zurückgeworfen und dass Claire kurz vor der Kollision mit Melancholia ihr Kind loslässt, um die Hände schützend vor ihr eigenes Gesicht zu legen, treibt Tränen in die Augen. Zu glaubwürdig macht ihr Gesichtsausdruck deutlich, dass der Tod nicht das Ende, sondern nicht endenkönnendes Enden ist.

Noch sind wir nicht gestorben und wenn im Kinosaal das Licht angeht, erblicken wir den Anderen, dem auch die Tränen in den Augen stehn. Melancholia ist ein brutaler, aber sehr wahrer Film, und diese Wahrheit wird im Schweigen untergründig fortgesetzt. Um mit ihr zu brechen, müssen wir irgendwann wieder reden; andererseits glichen wir selbst nun immer mehr einem kalten, erloschenen Stern.

Auf Antichrist, der phänomenologischen Studie über die Angst, hat Lars von Trier also nun eine weitere folgen lassen, dieses Mal über Melancholie. Wie er selbst verraten hat, könne man in dem ungleichen Schwesternpaar auch seine eigene Ich-Spaltung erkennen. Doch im Falle des depressiven Regisseurs scheint es sich wohl eher um eine natürliche (dià phýsin) als um eine krankhafte (dià nóson) Melancholie zu handeln, vermag doch, Aristoteles zufolge, die schwarze Galle nur in der richtigen Dosierung und Temperatur zu herausragenden Leistungen befähigen.

(Anzeige)