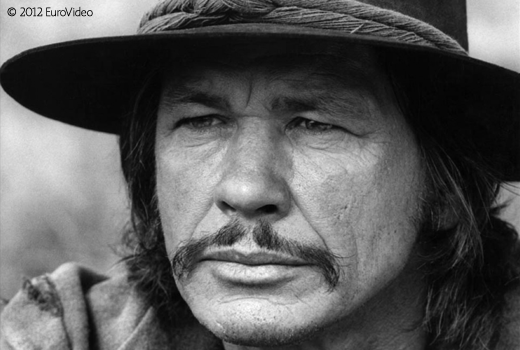

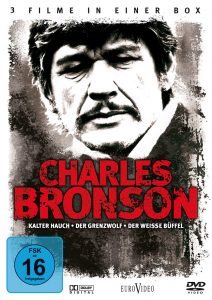

Kalter Hauch

(„The Mechanic“ directed by Michael Winner, 1972)

Arthur Bishop (Charles Bronson) ist ein Auftragskiller, der eines Tages beauftragt wird, seinen eigenen Freund umzubringen. Der Sohn des Freundes, Steve (Jan-Michael Vincent), verbringt nach diesem Vorfall viel Zeit mit Bishop und ist sehr interessiert an seiner Person (das Drehbuch von Lewis John Carlino hatte homosexuelle Andeutungen der beiden Protagonisten vorgesehen, was Bronson abgelehnt hatte) und versucht herauszufinden, womit Bishop sein Geld verdient. Als dieser eines Tages entgegnet, er sei „Mechaniker“, ahnt Steve, welchen Beruf dieser in Wirklichkeit ausübt und bittet ihn, ihm die Kunst des Tötens zu lehren. Bishop sagt zu, versäumt es aber, seinem obersten Boss davon zu berichten. Als dieser schließlich herausfindet, dass sein bester Mann einen Schüler unter seine Fittiche genommen hat, beauftragt er Steve, Bishop umzubringen und schickt beide für einen gemeinsamen Auftrag nach Italien. In der Zwischenzeit hat Bishop jedoch vom Plan Steves erfahren und so beginnt eine gefährliche Reise, bei der einen immer die Frage begleitet, wer als Erster das Zeitliche segnen wird …

Arthur Bishop (Charles Bronson) ist ein Auftragskiller, der eines Tages beauftragt wird, seinen eigenen Freund umzubringen. Der Sohn des Freundes, Steve (Jan-Michael Vincent), verbringt nach diesem Vorfall viel Zeit mit Bishop und ist sehr interessiert an seiner Person (das Drehbuch von Lewis John Carlino hatte homosexuelle Andeutungen der beiden Protagonisten vorgesehen, was Bronson abgelehnt hatte) und versucht herauszufinden, womit Bishop sein Geld verdient. Als dieser eines Tages entgegnet, er sei „Mechaniker“, ahnt Steve, welchen Beruf dieser in Wirklichkeit ausübt und bittet ihn, ihm die Kunst des Tötens zu lehren. Bishop sagt zu, versäumt es aber, seinem obersten Boss davon zu berichten. Als dieser schließlich herausfindet, dass sein bester Mann einen Schüler unter seine Fittiche genommen hat, beauftragt er Steve, Bishop umzubringen und schickt beide für einen gemeinsamen Auftrag nach Italien. In der Zwischenzeit hat Bishop jedoch vom Plan Steves erfahren und so beginnt eine gefährliche Reise, bei der einen immer die Frage begleitet, wer als Erster das Zeitliche segnen wird …

Das Problem des Filmes ist, dass Regisseur Michael Winner den vom Drehbuch zugedachten psychologischen Aspekten kaum etwas abzugewinnen vermag und sich – das Seelenleben des Protagonisten nur kurz anschneidend – in oberflächlichen Explosionen und Effekten verliert. Wie kaputt die Psyche des Hauptcharakters Bishop letztlich ist, wird erst durch genaue Betrachtung, Interpretation und Analyse deutlich und das Faktum, dass Winner sich eben nicht auf dieses konzentriert, ist entscheidend dafür, dass der Schluss des Filmes viel von seiner eigentlichen Wirkung verliert, die der Film leicht hätte erzielen können.

Arthur Bishop ist ein komplexer Charakter. Vordergründig ein einsamer Jäger, der eine Prostituierte dafür bezahlt, dass sie seine Geliebte spielt, zu der er nach langer Zeit zurückkehrt und die ihm die Sehnsucht nach ihm vorspielen muss und dafür von Bishop bezahlt wird. Doch Arthur Bishop ist mehr als ein kaltherziger Beobachter, der tatenlos und stumm zusieht, wie sich die Freundin eines Bekannten vor seinen Augen die Pulsadern aufschneidet und zu verbluten droht. Die letzte Freude, die er empfinden kann, liegt in der Kunst und der Musik. In seinem großen Anwesen, finanziert durch Auftragsmorde, sammelt er zahlreiche Gemälde, die er wie paralysiert studiert und zu einem Glas Whiskey der im Gesamtzusammenhang grotesk wirkenden, harmonischen Musik Beethovens lauscht, welche über ihm eine bessere Welt verspricht, in der er – wohl wissend aufgrund seiner Determination – nie Einzug halten wird.

Warum bringt er Steve nicht sofort um, als er erfährt, dass dieser ihn umlegen soll? Was hat die Szene zu bedeuten, in der Bishop einen Zusammenbruch erleidet, einen Ohnmachtsanfall, von dem er in einer Krankenstation erwacht? Was bedeutet dem Auftragsmörder das Leben und was bedeutet ihm sein Leben? Das freudlose Dahinvegetieren eines nihilistischen Gesetzesbrechers, der nur Ansätze der Freude in der Kunst erfahren kann, wird umrissen, kommt zu kurz, um Platz zu machen für effekthascherische Action-Sequenzen, die allerdings derart unterhaltsam und fesselnd sind, dass „Kalter Hauch“ als reiner Actionfilm alle Wünsche zu erfüllen mag.

Der Grenzwolf

(„Borderline“ directed by Jerrold Freedman, 1980)

Jeb Maynard (Charles Bronson) ist der Grenzwolf, ein Polizist auf Patrouille an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Anfang der 80er Jahre wurden zahlreiche Filme gedreht, die sich mit illegalen Einwanderern, die ihren Weg aus der Armut durch eine Flucht in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten antreten wollten – eine heiße politische Situation zu jener Zeit. Aufgrund dieser Hintergründe bezeichnete Bronson selber diesen Film als einen, der den Zuschauer bilden und gleichzeitig unterhalten würde. Hierbei sei anzumerken, dass es sich um denselben Bronson handelt, der Regisseur Ingmar Bergman, als dieser das Set zu „Breakheart Pass“ besuchte, voller Verwunderung fragte, ob Bergman in seinen Filmen denn keine Maschinengewehre benutze. Der Grenzwolf bildet den Zuschauer nicht mehr als die „Tele-Tubbies“. Unterhaltsam ist Bronsons Jagd auf die Mörder seines Kollegen jedoch allemal.

Jeb Maynard (Charles Bronson) ist der Grenzwolf, ein Polizist auf Patrouille an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Anfang der 80er Jahre wurden zahlreiche Filme gedreht, die sich mit illegalen Einwanderern, die ihren Weg aus der Armut durch eine Flucht in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten antreten wollten – eine heiße politische Situation zu jener Zeit. Aufgrund dieser Hintergründe bezeichnete Bronson selber diesen Film als einen, der den Zuschauer bilden und gleichzeitig unterhalten würde. Hierbei sei anzumerken, dass es sich um denselben Bronson handelt, der Regisseur Ingmar Bergman, als dieser das Set zu „Breakheart Pass“ besuchte, voller Verwunderung fragte, ob Bergman in seinen Filmen denn keine Maschinengewehre benutze. Der Grenzwolf bildet den Zuschauer nicht mehr als die „Tele-Tubbies“. Unterhaltsam ist Bronsons Jagd auf die Mörder seines Kollegen jedoch allemal.

Es geschieht eines Abends, als sein langjähriger Freund und Polizist erschossen abseits einer Straße nahe der Grenze zu Mexiko erschossen wird – zusammen mit einem noch jungen Mann, der in den Vereinigten Staaten sein Glück finden wollte. Fortan kennt Jeb nur noch ein Ziel: die Mörder ausfindig zu machen und seinen Kollegen zu rächen.

Der Grenzwolf ist ein recht banaler, aber dennoch kurzweiliger Film, dessen größtes Problem es ist, so emotional zu sein wie gefrorene Butter. Durch die Tatsache, dass der Zuschauer nicht das Geringste über die Charaktere, ihr Seelenleben oder ihre Situation erfährt, wird viel Potential verschenkt, dass der Spannungssteigerung zugute gekommen wäre, würde man mit den Personen auf der Leinwand mitfühlen. Das macht aus dem Grenzwolf die gefühlte hundertste Version eines Bronson-Thrillers um den erbarmungslosen Rächer; Filme, die üblicherweise in einem brisanten Showdown enden. So auch dieser. Regisseur Freedman liefert damit nichts Neues, sondern lediglich solide, wenn auch ernüchternd sterile Unterhaltung.

Der weiße Büffel

(„The White Buffalo“ directed by J. Lee Thompson, 1977)

Der weiße Büffel ist einer der weniger bekannten Filme mit Charles Bronson und ein lange Zeit in Vergessenheit geratener Spätwestern aus den 70er Jahren. Dass man dieses Werk derart schnell vergessen konnte, verwundert hierbei, handelt es sich hierbei doch zweifellos um einen der skurrilsten Streifen jener Zeit, der von manchen Filmkritikern gar als Variation auf Steven Spielbergs Der weiße Hai angesehen wurde.

Der weiße Büffel ist einer der weniger bekannten Filme mit Charles Bronson und ein lange Zeit in Vergessenheit geratener Spätwestern aus den 70er Jahren. Dass man dieses Werk derart schnell vergessen konnte, verwundert hierbei, handelt es sich hierbei doch zweifellos um einen der skurrilsten Streifen jener Zeit, der von manchen Filmkritikern gar als Variation auf Steven Spielbergs Der weiße Hai angesehen wurde.

Der weiße Hai ist in diesem Fall ein weißer Büffel, der es wagt, in den Alpträumen des berüchtigten Schützen Bill Hickok (Bronson) aufzutauchen und ihn damit in den Wahnsinn zu treiben. Fortan kennt der abgebrühte Einzelgänger nur noch ein Ziel: er will den weißen Büffel endlich erlegen, um wieder in Ruhe schlafen zu können. Unterstützung erhält er von einem alten Bekannten und einem Indianer, mit dem er sich anfreundet – letzterer dient dazu, wenig tiefschürfende Diskussionen über den Umgang zwischen Cowboys und Rothäuten anzustellen, was hier unvermeidlich gewesen sein mag, die Geschichte jedoch auch nicht im Mindesten weiterbringt.

Die Geschichte um den Büffel scheint hier ohnehin lediglich als Aufhänger zu fungieren, als roter Faden für diverse kurze Episoden, die Hickcok auf seiner Tour, dem Ungeheuer das Lebenslicht auszublasen, durchleben muss. Das funktioniert erstaunlich gut und baut sich zu einem stimmungsvollen Spätwestern auf, der teilweise zur surrealistisch-verstörenden Höchstform aufläuft, sofern es ihm gelingt, diese durch unfreiwillig komisches, unreal wirkendes Set-Design und das fast peinlich hölzerne Spiel Bronson nicht jäh zu zerstören. Letzterer wirkt in seiner deplatziert wirkenden Sonnenbrille gar wie ein gnadenlos cooler Desperado aus einer Tarantino-Hommage. Der weiße Büffel ist ein skurriler, aber auch – wie alle drei Filme in dieser Box – höchst unterhaltsamer Streifen, dessen Finale arg zäh gerät, durch die dissonant-düstere Musik John Barrys aber auch viel an Stimmung und Atmosphäre gewinnt.

Arthur Bishop (Charles Bronson) ist ein Auftragskiller, der eines Tages beauftragt wird, seinen eigenen Freund umzubringen. Der Sohn des Freundes, Steve (Jan-Michael Vincent), verbringt nach diesem Vorfall viel Zeit mit Bishop und ist sehr interessiert an seiner Person (das Drehbuch von Lewis John Carlino hatte homosexuelle Andeutungen der beiden Protagonisten vorgesehen, was Bronson abgelehnt hatte) und versucht herauszufinden, womit Bishop sein Geld verdient. Als dieser eines Tages entgegnet, er sei „Mechaniker“, ahnt Steve, welchen Beruf dieser in Wirklichkeit ausübt und bittet ihn, ihm die Kunst des Tötens zu lehren. Bishop sagt zu, versäumt es aber, seinem obersten Boss davon zu berichten. Als dieser schließlich herausfindet, dass sein bester Mann einen Schüler unter seine Fittiche genommen hat, beauftragt er Steve, Bishop umzubringen und schickt beide für einen gemeinsamen Auftrag nach Italien. In der Zwischenzeit hat Bishop jedoch vom Plan Steves erfahren und so beginnt eine gefährliche Reise, bei der einen immer die Frage begleitet, wer als Erster das Zeitliche segnen wird …

Arthur Bishop (Charles Bronson) ist ein Auftragskiller, der eines Tages beauftragt wird, seinen eigenen Freund umzubringen. Der Sohn des Freundes, Steve (Jan-Michael Vincent), verbringt nach diesem Vorfall viel Zeit mit Bishop und ist sehr interessiert an seiner Person (das Drehbuch von Lewis John Carlino hatte homosexuelle Andeutungen der beiden Protagonisten vorgesehen, was Bronson abgelehnt hatte) und versucht herauszufinden, womit Bishop sein Geld verdient. Als dieser eines Tages entgegnet, er sei „Mechaniker“, ahnt Steve, welchen Beruf dieser in Wirklichkeit ausübt und bittet ihn, ihm die Kunst des Tötens zu lehren. Bishop sagt zu, versäumt es aber, seinem obersten Boss davon zu berichten. Als dieser schließlich herausfindet, dass sein bester Mann einen Schüler unter seine Fittiche genommen hat, beauftragt er Steve, Bishop umzubringen und schickt beide für einen gemeinsamen Auftrag nach Italien. In der Zwischenzeit hat Bishop jedoch vom Plan Steves erfahren und so beginnt eine gefährliche Reise, bei der einen immer die Frage begleitet, wer als Erster das Zeitliche segnen wird …