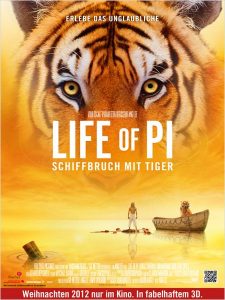

(„Life of Pi“, directed by Ang Lee, 2012)

„Oh, das Buch habe ich geliebt! Aber als Film? Das kann doch überhaupt nicht funktionieren!“

„Oh, das Buch habe ich geliebt! Aber als Film? Das kann doch überhaupt nicht funktionieren!“

Buchverfilmungen sind immer eine knifflige Angelegenheit. Wie packe ich mehrere hundert Seiten in 2-3 Stunden? Was mache ich mit inneren Monologen? Kann ich etwas optisch umsetzen, das im Original nur angedeutet wurde? Kein Wunder, dass um viele Werke zunächst ein großer Bogen gemacht wird – die schöne Mär vom unverfilmbaren Buch. Und doch versuchen sich in schöner Regelmäßigkeit Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten an sperrigen Romanen. Vor allem, wenn es bekannte Vorlagen sind, versprechen die doch auch viele Zuschauer. Wie erfolgreich das sein kann, bewies vor rund zehn Jahren Peter Jacksons epische Interpretation von Herr der Ringe. Auch der vielschichtige Roman Die Wand büßte letztes Jahr als Filmversion nichts an Faszination ein. Bei anderen Umsetzungen hingegen, etwa Das Parfüm oder kürzlich Cloud Atlas, scheiden sich die Geister. Erfolgsgarantien gibt es also keine.

Und das galt natürlich auch für Life of Pi. Als der kanadische Schriftsteller Yann Martel 2001 seinen zweiten Roman veröffentlichte, ahnte er wohl kaum, dass ihm damit ein preisgekrönter Bestseller gelingen sollte. Die besten Voraussetzungen, die Geschichte auch als Film zu verkaufen – sollte man meinen. Tatsächlich begannen 2003 schon erste Planungen in dieser Hinsicht. Mehrere Autoren und Regisseure waren an dem Projekt beteiligt, bis es schließlich bei Ang Lee landete. Keine schlechte Wahl, sind Buchverfilmungen doch quasi eine Spezialität des taiwanesischen Regisseurs. Ob Tiger & Dragon oder Sinn und Sinnlichkeit, Brokeback Mountain oder Der Eissturm, fast alle seiner Filme basieren auf literarischen Vorlagen.

Doch was macht ausgerechnet Life of Pi so schwierig? Nicht unbedingt die Handlung, denn die ist alles andere als komplex. Schiffbruch mit Tiger, wie das Buch seinerzeit übersetzt wurde, fasst bereits das Wichtigste zusammen. Ein indischer Junge namens Pi (Suraj Sharma) wandert mit seiner Familie nach Kanada aus, zusammen mit den Tieren aus dem Zoo seines Vaters. Auf dem Weg dorthin gerät ihr Schiff in einen Sturm und kentert. Lediglich der Junge schafft es, sich auf ein Beiboot zu retten, zusammen mit diversen Tieren. Schon bald ist auf der kleinen Arche nur noch ein bengalischer Tiger übrig, mit dem sich Pi nun 227 Tage auf offener See das kleine Boot teilen muss, während beide ums Überleben kämpfen.

Ein Schiffbruch mit einem Tiger – das ist schnell erzählt, aber schwer umzusetzen. Zumindest mit realen Tieren. Doch wozu haben wir schließlich Computertechnik? Und genau die setzt Lee geradezu meisterhaft ein. Vom Schwanz bis zu den Schnurrhaaren erweckten die Technikspezialisten an seiner Seite die Großkatze derart täuschend zum Leben, dass der Filmcrew vorgeworfen wurde, sie hätten Tiere gequält. Wer also befürchtet hat, die Digitalfassung könne unbeholfen oder ungewollt komisch wirken, darf beruhigt sein: Das ungleiche Duell zwischen Mensch und 200-Kilo-Raubtier ist im Film genauso spannend wie im Buch. Überhaupt sind allein die Bilder einen Ausflug ins Kino wert, ganz losgelöst vom Ursprungsmaterial. Wenn wir Zeugen beim spektakulären Untergang des Schiffes werden oder später Himmel und Wasser zu einem einzigen Sternenmeer verschwimmen, ist das Ganze so gespenstisch schön, dass dem Film zumindest im Bereich „Visual Effects“ wohl niemand mehr den Oscar nehmen kann.

Aber Life of Pi war schon immer mehr als eine dramatische Abenteuergeschichte, sondern auch eine sehr persönliche über die Kraft des Glaubens. Woran kann ich glauben? Woran soll ich glauben? Was ist Glaube überhaupt? Tatsächlich besteht die Rahmenhandlung aus einem Autoren, der desillusioniert beim erwachsenen Pi (Irrfan Khan) erscheint, um dessen Geschichte zu hören und so vielleicht zum Glauben zurückzufinden. Und hier sind die atemberaubenden Bilder ein zweischneidiges Schwert. Zwar bieten sie eine wunderbare, „fantastische“ zuweilen surreale Kulisse, die einen schnell an eine höhere Macht glauben lassen. Auf der anderen Seite verlieren die Gedanken und Zweifel von Pi doch notgedrungen auch an Intimität, wenn sie auf einer Großleinwand breitgetreten werden. Vor allem dann, wenn zeitweise noch übertrieben dramatische Musik hinzu kommt. Wer jedoch über das Plakative hinwegsehen kann und sich auch nicht an der allgegenwärtigen Spiritualität stört, erlebt ein eindrucksvolles Filmereignis.

(Anzeige)