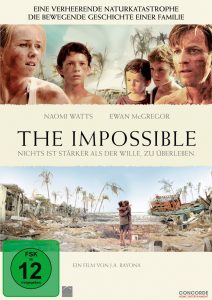

(„Lo imposible“ directed by Juan Antonio Bayona, 2012)

Exotische Gerichte mit viel Kokos und Curry, traumhafte Strände und wilde Dschungel, eventuell auch die berühmten Massagen und natürlich überall Freundlichkeit – die Bilder, die man gemeinhin mit Thailand in Verbindung bringt, sind nicht gerade die schlechtesten. Außer man gehört zu den Unglücklichen, die sich Ende 2004 dort aufhielten. Am 26. Dezember war es, als eine riesige Flutwelle – ausgelöst durch ein Seebeben – weite Teile Südostasiens verwüstete. Insgesamt 250.000 Menschen verloren seinerzeit durch die Katastrophe ihr Leben und auch für die Überlebenden kehrte sich der vermeintliche Traumurlaub ins Gegenteil um. Wenn es glückliche Geschichten gab, dann nur von der Art „Glück im Unglück“. The Impossible erzählt eine dieser Geschichten.

Exotische Gerichte mit viel Kokos und Curry, traumhafte Strände und wilde Dschungel, eventuell auch die berühmten Massagen und natürlich überall Freundlichkeit – die Bilder, die man gemeinhin mit Thailand in Verbindung bringt, sind nicht gerade die schlechtesten. Außer man gehört zu den Unglücklichen, die sich Ende 2004 dort aufhielten. Am 26. Dezember war es, als eine riesige Flutwelle – ausgelöst durch ein Seebeben – weite Teile Südostasiens verwüstete. Insgesamt 250.000 Menschen verloren seinerzeit durch die Katastrophe ihr Leben und auch für die Überlebenden kehrte sich der vermeintliche Traumurlaub ins Gegenteil um. Wenn es glückliche Geschichten gab, dann nur von der Art „Glück im Unglück“. The Impossible erzählt eine dieser Geschichten.

Es hätte so schön sein können: Endlich wieder ein bisschen Zeit für sich haben, dem Stress daheim entkommen, ausspannen, mit der Familie bei strahlendem Sonnenschein Weihnachten feiern. Maria (Naomi Watts) und Henry Bennett (Ewan McGregor) sind mit ihren drei Söhnen nach Thailand geflogen, um dort die Feiertage zu verbringen. Doch die Idylle hält nur wenige Tage an. Ein Grummeln liegt in der Luft, Vögel fliegen aufgeregt umher, und dann ist sie plötzlich da: die Welle. Mächtig, unaufhaltsam und rasend schnell fegt sie über alles hinweg, entwurzelt Bäume, reißt Mensch und Maschine mit sich. Als Maria wieder zu sich kommt, ist nichts mehr, wie es war. Die eben noch malerische Landschaft hat sich binnen weniger Augenblicke in ein Trümmerfeld verwandelt. Nicht einmal, wo sie ist, kann sie noch mit Bestimmtheit sagen.

Doch zum Nachdenken bleibt ohnehin keine Zeit. Lucas (Tom Holland), ihr ältester Sohn, kämpft nur wenige Meter entfernt gegen die Fluten an. Nur mit der Kraft der Verzweiflung schafft sie es, sich und Lucas in Sicherheit zu bringen. Von Henry und den beiden anderen fehlt jede Spur. Schwer verletzt, bleibt der Britin nicht viel anderes übrig, als sich – der schweren Verletzungen, die sie sich zugezogen hat, zum Trotz – auf die Suche nach dem Rest ihrer Familie zu machen.

The Impossible beginnt so stark, wie ein Katastrophenfilm nur anfangen kann. Schon die ersten Vorboten der Welle sind so gut, so bedrohlich in Szene gesetzt, dass sich die Juan Antonio Bayonas Erfahrungen als Horrorregisseur (Das Waisenhaus) bemerkbar machen. Und spätestens wenn die gewaltige Flut in ihrer Wucht alles unter sich begräbt, ist das im besten Sinne des Wortes atemberaubend. Dennoch: Mit einem wirklichen Katastrophenfilm haben wir es hier nicht zu tun, und mit Horror schon einmal gar nicht. Es geht weniger um die Flut und um den Kampf dagegen, sondern die Betroffenen und wie sie mit dem „danach“ umgehen. Exemplarisch wird das an der Bennett-Familie aufgezeigt. Andere Personen tauchen zwar immer wieder auf, verschwinden aber ebenso schnell wieder, The Impossible bleibt beim Einzelschicksal.

Das muss kein Nachteil sein, vor allem bei einer derart hochkarätigen Besetzung. Wenn europäische Filme – The Impossible ist im Grunde eine spanische Produktion – mit Hollywoodnamen aufgehübscht werden müssen, ist das meist eine eher ärgerliche Angelegenheit und lässt auf nichts Gutes schließen. Hier ist das anders, denn was auch immer Watts und McGregor gezahlt wurde, sie waren es wert. Watts wurde für ihre Rolle als Maria und ihre ungemein physische und von körperlicher Qual geprägten Darstellung völlig zu Recht für einen Oscar nominiert. Und eigentlich hätte auch McGregor diese Ehre zuteil werden müssen. Wenn in einer Szene die mühsam verdrängte Verzweiflung aus ihm herausbricht, schnürt es selbst gestandenen Horrorfans das Herz zusammen.

Schade nur, dass Bayona es dabei nicht belässt, nicht einfach seinen Schauspielern und der Tragik vertraut, die der Geschichte ohnehin schon innewohnt. Stattdessen wird The Impossible zum Ende hin auf einmal unnötig dramatisch, konstruiert, unglaubwürdig und ja, leider auch kitschig. Da hätte der bis dahin sehr gute Film mehr verdient, ebenso mehr als die lediglich knapp 40.000 Zuschauer, die sich Anfang des Jahres ins Kino verirrten. Denn von dem enttäuschenden Ende einmal abgesehen, ist der Film von einer so starken Direktheit und Intensität, dass er uns daran erinnert, warum wir überhaupt ins Kino gehen.

(Anzeige)