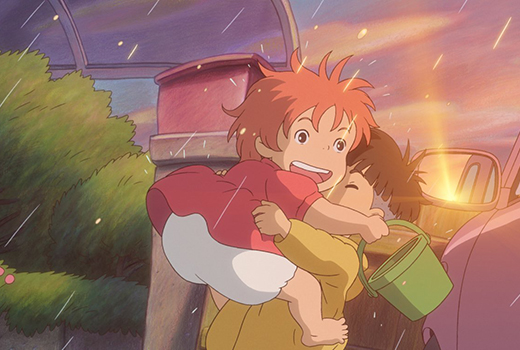

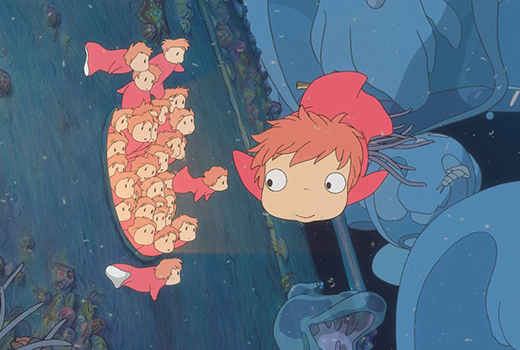

(„Gake no ue no Ponyo“ directed by Hayao Miyazaki, 2008)

Vor zwei Wochen haben wir euch in unserem ersten Teil des mehrwöchigen Specials rund um das japanische Animationsstudio Ghibli die Romanverfilmung Das wandelnde Schloss vorgestellt. In Teil zwei fangen wir die Geschichtsstunde quasi von hinten an und widmen uns dem aktuellsten Film von Hayao Miyazaki, der es bis nach Deutschland geschafft hat: Ponyo – Das große Abenteuer am Meer. Wer die früheren Filme des Altmeisters kennt, wird sich hier jedoch gleich zu Hause fühlen. Tatsächlich verzichtet Miyazaki hier auf die düsteren Elemente, die seit Prinzessin Mononoke in jedem seiner Filme zu finden waren. Vielmehr erinnert Ponyo in seiner naiven Leichtigkeit an seinen großen Kinderklassiker Mein Nachbar Totoro.

Vor zwei Wochen haben wir euch in unserem ersten Teil des mehrwöchigen Specials rund um das japanische Animationsstudio Ghibli die Romanverfilmung Das wandelnde Schloss vorgestellt. In Teil zwei fangen wir die Geschichtsstunde quasi von hinten an und widmen uns dem aktuellsten Film von Hayao Miyazaki, der es bis nach Deutschland geschafft hat: Ponyo – Das große Abenteuer am Meer. Wer die früheren Filme des Altmeisters kennt, wird sich hier jedoch gleich zu Hause fühlen. Tatsächlich verzichtet Miyazaki hier auf die düsteren Elemente, die seit Prinzessin Mononoke in jedem seiner Filme zu finden waren. Vielmehr erinnert Ponyo in seiner naiven Leichtigkeit an seinen großen Kinderklassiker Mein Nachbar Totoro.

Hauptfigur der Geschichte ist der erst sechsjährige Sosuke, der zusammen mit seiner Mutter in einem Haus hoch oben auf den Klippen lebt. Seinen Vater, Kapitän eines Schiffs, sieht der Junge hingegen recht selten, meistens beschränkt sich die Kommunikation auf Lichtsignale, die sich die beiden nachts hin und her schicken. Einsam ist er dennoch nicht, vor allem als er einen Goldfisch findet und ihn auf den Namen „Ponyo“ tauft. Dass der Fisch in Wirklichkeit die Tochter einer Göttin ist, Brunhilde heißt und selbst über magische Kräfte verfügt – davon ahnt Sosuke zunächst nichts. Erst als sich Ponyo aus Zuneigung zu Sosuke in einen Menschen verwandelt, merkt dieser, dass in dem vermeintlichen Goldfisch doch viel mehr steckt. Doch als das zum Mädchen mutierte Zauberwesen ihre Magie einsetzt, kommt das gesamte Gleichgewicht der Natur durcheinander und droht so, die Welt zu zerstören.

Ein Kind, das durch Zufall mit einer verborgenen Zauberwelt in Berührung kommt, das kennen wir nicht nur von Totoro sondern auch von Chihiros Reise ins Zauberland. Am besten lässt sich Ponyo auch als eine Mischung der beiden Klassiker beschreiben. Wie im Film von 1988 wird die Geschichte durch die Augen eines staunenden Kindes erzählt, das sich schnell auf die aufregenden Erlebnisse einlässt. Auch das Fehlen von wirklichen Bösewichtern und Antagonisten vereint die beiden Filme. Die Bedrohung der Natur und Umweltverschmutzung durch die heutige Zivilisation wiederum – auch das wird in Ponyo angesprochen – war in der Form bei Chihiro schon thematisiert. Hinzu kommt noch ein dicker Schuss Kikis kleiner Lieferservice. wo ebenfalls ein Kind erste Gefühle für jemanden entwickelt (auch wenn das hier aufgrund des noch jüngeren Alters nur angedeutet wird).

Sofern man auf die düsteren Elemente der späteren Filme verzichten kann, darf man Ponyo also durchaus als eine Art „Best of Miyazaki“ bezeichnen, da man hier vieles wiederfindet, was man über die Jahre an dem Regisseur liebgewonnen hat. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass sein vorletzter Film – Miyazakis Abschlussfilm Wie der Wind sich hebt lief dieses Jahr in Japan an – auch ein wenig beliebig ist. Es fehlen einfach die Akzente, die Ponyo aus dem reichhaltigen Werk des Japaners hervorstechen lassen. Das gilt auch für die handgefertigten Zeichnungen, die gewohnt detailverliebt geworden sind, aber keine Bilder bieten, die man nicht schon gesehen hätte. Das heißt Stagnation, wenn auch auf sehr hohem Niveau.

Das einzige wirkliche Problem ist aber, dass in Ponyo zu viel angesprochen und am Ende nicht aufgelöst wird. Woher kennen sich Ponyos Eltern, sie eine Göttin, er ursprünglich ein Mensch? Warum ist sie so viel größer und hat Kräfte, die ihre Schwestern nicht haben? Weshalb ist es so wichtig, dass sie am Ende einschläft? Viele Fragen, auf die keine Antworten warten. Am besten funktioniert die Geschichte also dann, wenn man sie als Märchen auffasst und man die einzelnen Elemente einfach als gegeben akzeptiert. Wer das kann, findet hier einen rührenden und zauberhaften, leicht altmodischen Zeichentrickfilm, der gerade bei Kindern für große Augen sorgen wird.

(Anzeige)