Ein eigenes Haus zu haben, Frau und Kinder, das klingt in unseren Ohren jetzt erst mal nicht sonderlich ungewöhnlich. Kinderarmut hin, soziales Ungleichgewicht her, im Europa des 21. Jahrhunderts ist das noch immer der Klassiker. Vor 150 Jahren in den USA war das sicherlich weit weniger alltäglich, vor allem wenn deine Hautfarbe schwarz war. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) ist einer dieser freien Afro-Amerikaner und verdient als Geigenspieler sein Geld. Doch diese Tätigkeit wird ihm zum Verhängnis, als er der Einladung zweier Männer nach Washington folgt, um dort bei einem Zirkus zu spielen.

Nach einer durchzechten Nacht wacht Solomon in einem Kerker auf, ohne Kleidung, ohne Habseligkeiten, dafür mit schweren Ketten an Füßen und Armen. Per Boot wird er zusammen mit anderen in den Süden geschmuggelt, wo der Sklavenhändler Freeman (Paul Giamatti) schon auf ihn wartet. Seine Beteuerung, gekidnappt worden zu sein, stößt auf taube Ohren, statt Verständnis erntet er nur Schläge und wüste Beschimpfungen. Vergleichsweise gut geht es ihm noch beim freundlichen Plantagenbesitzer Ford (Benedict Cumberbatch). Doch als Platt, so lautet Solomons Sklavenname, sich mit dem sadistischen Vorarbeiter Tibeats (Paul Dano) anlegt, ist auch das vorbei. Edwin Epps (Michael Fassbender), bigott, cholerisch und äußerst brutal, heißt sein neuer Meister und unter ihm beginnt ein jahrelanges Martyrium.

Eine harte, wahre Geschichte

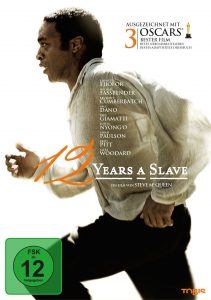

Dass er nette, gefällige Filme dreht, kann man Steve McQueen nun wirklich nicht vorwerfen. In seinem Debüt Hunger thematisierte er den Hungerstreik von IRA-Mitglied Bobby Sands und ließ Hauptdarsteller Michael Fassbender während der Dreharbeiten 20 Kilogramm abnehmen. Film Nummer zwei Shame wiederum handelte von einem gefühlsentleerten Mann, der an seiner Sexsucht zugrunde liegt. In 12 Years a Slave kehrte er Anfang des Jahres zum realitätsbezogenem Schaffen zurück, denn auch wenn die Geschichte unglaublich erscheint, wahr ist sie dennoch. Das Drama basiert auf der gleichnamigen Biografie von Solomon Northup, der 1841 entführt und zwölf Jahre lang als Sklave arbeiten musste.

Harte Kost also, die McQueen auch wieder in die passenden Bilder verpackt hat. Schon bei seinen ersten beiden Filmen griff der Engländer gerne auf die Technik zurück, bei wichtigen Stellen ein wenig länger draufzuhalten. Das treibt er hier auf die Spitze, wenn er in einer besonders an die Nieren gehenden Szene minutenlang Solomon an einem Strick hängen lässt, mit den Füßen gerade noch auf dem Boden, während hinter ihm das Leben weitergeht, als wäre nichts geschehen.

Solche Momente brutaler Intensität findet man in 12 Years a Slave zuhauf, auch vor expliziter Gewalt wird nicht zurückgeschreckt. Wenn Mitsklavin Patsey (Lupita Nyong’o) ausgepeitscht wird und wir die Fetzen Fleisch von ihrem Rücken wegspritzen sehen, ist das für einen Nichthorrorfilm so nah dran, so ungeschönt, wie man es seit Die Passion Christi nicht mehr erlebt hat. Das ist vor allem auch deshalb so wirkungsvoll, weil sich der Schrecken immer wieder mit wundervollen Aufnahmen der Felder und Wälder abwechselt.

Seltsam verfremdete Musik

Während bei den Bildern viel Wert auf Authentizität gelegt wurde, kann man das von der Musik weniger behaupten. Sicher, für Subtilität war der deutsche Starkomponist Hans Zimmer noch nie bekannt. Und auch wenn er sich dieses Mal ohrenfällig zurücknimmt und sich nicht ganz so dem Bombast hingibt wie etwa bei seinen Nolan-Werken, rücken seine seltsam verfremdeten, metallischen Klänge hier häufiger in den Vordergrund, als sie es gemusst hätten.

Uneingeschränkt hervorzuheben ist jedoch die Leistung seiner Schauspieler. Auffallend ist, wie viele bekannte Gesichter sich hier tummeln, wenn auch eher in kleinen Rollen: Brad Pitt hat einen Auftritt als Hilfsarbeiter, Paul Giamatti ist dabei, der Brite Benedict Cumberbatch (Sherlock) darf in einem fetten amerikanischen Dialekt sprechen, Paul Dano wird vom Opfer (Prisoners) zum Täter, die Neuentdeckung des letzten Jahres, Quvenzhané Wallis (Beasts of the Southern Wild), spielt Solomons Tochter. Da darf natürlich auch McQueens Stammdarsteller Fassbender nicht fehlen und zeigt als widerwärtiger Sklaventreiber Epps seine Wandlungsfähigkeit. Sonst ganz gerne mal als Schönling verschrien, verkörpert er die absurde, abgrundtief hässliche Überheblichkeit, mit der seinerzeit über Menschen bestimmt wurde.

Ein verdienter Preisregen

Doch in erster Linie gehört die Aufmerksamkeit natürlich den Opfern. Von Anfang an erzählt McQueen fast beiläufig von den tragischen Schicksalen der Sklaven, von Frauen, die ihre Kinder verlieren, namenlosen Männern, die am Strick enden. In Chiwetel Ejiofor, der für seine Rolle bereits seine fünfte Golden-Globe-Nominierung erhielt, bündelt sich das gesamte Gefühlspektrum von Trauer zu Wut, Angst zu Resignation. Aber auch Newcomerin Lupita Nyong’o ist eine Wucht und wurde für ihre Leistung als körperlich wie seelisch geschundene Baumwollpflückerin mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin gewürdigt.

„Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Abend laufen kann. Möglichkeit Nummer eins: 12 Years A Slave wird Bester Film. Möglichkeit Nummer zwei: Ihr seid alle Rassisten.“ Mit diesem Gag nahm Oscar-Moderatorin Ellen DeGeneres im März den Ausgang des Abends schon vorweg, der Favorit machte am Ende wie erwartet das Rennen. Und so ärgerlich automatische Siege meistens auch sind, unverdient ist er in diesem Fall nicht.

(Anzeige)