(„Tekkonkinkurīto“ directed by Michael Arias, 2006)

Sind es die großen Augen der Figuren? Die kurzen Röcke? Der überdrehte Humor? Für jedes Klischee, das Anime anhängt, gibt es ein passendes Gegenbeispiel. Immer wieder wird daher darüber gestritten, ob es überhaupt eine Eigenschaft oder ein Element gibt, das allen Anime gemein ist. Nun eins schon, möchte man meinen: Es handelt sich dabei immer um japanische Zeichentrickfilme. Was aber, wenn ein Film auf einem Manga beruht, das Animationsstudio in Japan sitzt, Regisseur, Drehbuchautor und die Musiker aber aus dem Westen stammen? Kann man dann noch von einem Anime sprechen? Wenn wir uns im vierten Teil unseres Animationsspecials Tekkonkinkreet annehmen, dann jedoch nicht wegen dieser ungelösten Streitfrage, sondern weil der Film auch so zwischen allen Stühlen sitzt.

Sind es die großen Augen der Figuren? Die kurzen Röcke? Der überdrehte Humor? Für jedes Klischee, das Anime anhängt, gibt es ein passendes Gegenbeispiel. Immer wieder wird daher darüber gestritten, ob es überhaupt eine Eigenschaft oder ein Element gibt, das allen Anime gemein ist. Nun eins schon, möchte man meinen: Es handelt sich dabei immer um japanische Zeichentrickfilme. Was aber, wenn ein Film auf einem Manga beruht, das Animationsstudio in Japan sitzt, Regisseur, Drehbuchautor und die Musiker aber aus dem Westen stammen? Kann man dann noch von einem Anime sprechen? Wenn wir uns im vierten Teil unseres Animationsspecials Tekkonkinkreet annehmen, dann jedoch nicht wegen dieser ungelösten Streitfrage, sondern weil der Film auch so zwischen allen Stühlen sitzt.

„Das ist meine Stadt“, wiederholt Schwarz immer und immer wieder. Wörtlich ist das nicht zu nehmen, denn der Waisenjunge lebt in einem alten Auto, hält sich mit Gelegenheitsdiebstählen über Wasser. Ein bemitleidenswertes, hilfloses Kind ist er aber keineswegs, zusammen mit dem jüngeren Weiß – den er ebenfalls auf der Straße aufgelesen hat – ist er der heimliche Herrscher über das heruntergekommene Schatzviertel. Unter ihrem Gangnamen „Die Katzen“ scheuen es die beiden Minderjährigen nicht einmal, es mit den Yakuza aufzunehmen, wenn es die Situation erfordert. Und das tut es in der letzten Zeit oft, denn deren Chef plant, das Viertel abzureißen und in einen Vergnügungspark umzuwandeln. Als Schwarz und Weiß diese Pläne kontinuierlich vereiteln, sollen einige Killer mit übermenschlichen Fähigkeiten dieses Problem endlich lösen.

Schon Ende der 90er hatte Michael Arias mit dem Gedanken geliebäugelt, den Manga Tekkonkinkreet von Taiyô Matsumoto zu verfilmen. Doch erst durch seine Beteiligung an dem erfolgreichen Matrix-Ableger Animatrix standen am Ende auch die finanziellen Mittel zur Verfügung. So wie dort arbeitete er auch hier mit dem japanischen Animationsstudio Studio °4C (Memories, Mind Game) zusammen. Ein Großteil des Films ist handgezeichnet, wird aber bemerkenswert harmonisch mit computerberechneten, sehr dynamischen Szenen verknüpft. Und zwischendurch gibt es dann und wann auch Traumsequenzen, die mit ihren Buntmalstiftzeichnungen ganz bewusst die Handlung unterbrechen und das Tempo rausnehmen.

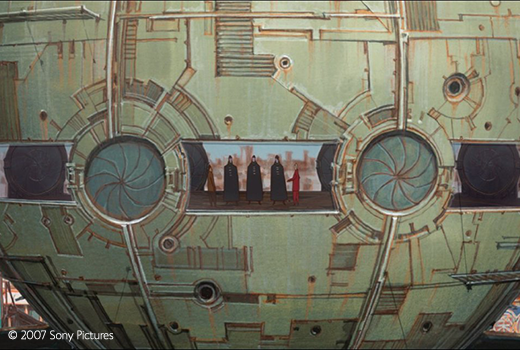

Dass hier Künstler aus dem Land der aufgehenden Sonne zu Werke waren, sieht man dem Film nur bedingt an. Ja, die Geschichte soll in Japan spielen, und bekannte Elemente wie die Yakuza und die öffentlichen Bäder tauchen ebenfalls auf. Aber nur Teile der Stadt könnten tatsächlich aus Tokio stammen, andere würde man eher in anderen asiatischen Metropolen wie Hongkong oder Bombay vermuten. Abgerundet wird das Wirrwarr von einer futuristischen Kuppel, die über den verworrenen Straßen thront. So wie der Titel Tekkonkinkreet das japanische Wort für Stahlbeton (Tekkin Concrete) nimmt und verdreht, ist auch in dem Film vieles bekannt, durch kleine Abwandlungen aber doch verschoben und verfremdet. Wenn die Leute in dem Viertel zum Beispiel um einen Striplokal trauern, der durch einen Kinderspielplatz ersetzt werden soll, ist das eine fast schon bizarre Umkehrung sonstiger Vorgänge.

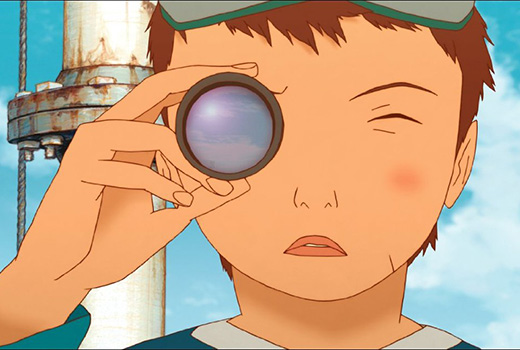

Auch die Figuren haben nur wenig mit denen gemeinsam, die sonst gerne Animewelten bevölkern. Tendenziell realistisch gehalten haben Schwarz und die anderen durch ihre weit auseinanderliegenden Augen, die ungewöhnlich kantigen, oft vernarbten Gesichter und die langgezogenen Extremitäten immer etwas Befremdliches an sich, wie leicht asiatisch angehauchte Verwandte aus Das große Rennen von Belleville. Genauso wird Paprika gern von Animefans zum Vergleich herangezogen. Von der Hand zu weisen ist das nicht, tatsächlich hat auch Tekkonkinkreet deutlich surreale Züge, selbst wenn sie hier – abgesehen von einer wunderbaren, längeren Traumsequenz zum Ende hin – weniger ausgeprägt sind.

Dass der bislang einzige animierte Langfilm von Arias einen so seltsamen Eindruck hinterlässt, liegt aber auch an der etwas wirren Geschichte, die einen ebenso mit Details überflutet wie die Optik. Worum geht es hier eigentlich, wird sich zwischendurch so mancher Zuschauer fragen. Anfangs sieht alles nach einem Film über Bandenkriege aus, actionlastig und blutig. Die Auseinandersetzungen bleiben auch später noch wichtig, schwenken aber plötzlich ins Fantastische, als die Killer auftauchen. Vor allem aber rückt zunehmend das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß in den Vordergrund und wird zum dominierenden Thema.

Zufällig wurden die Namen der beiden Mangahelden nicht ausgesucht: Wie in dem bekannten Symbol für Yin und Yang sind die beiden komplementär, völlig verschieden, das Gegenteil sogar und doch ein Teil des anderen. Ohne das Korrektiv von Weiß gerät Schwarz völlig außer Rand und Band, hinterlässt eine breite Blutspur im Schatzviertel. Aber auch der verträumte, kleine Junge mit den seltsamen Kopfbedeckungen ist nichts ohne sein großes Gegenstück. Und so kommt mit der Zeit hinter den Kämpfen und den berauschenden Bildern jenes zweier Kinder zum Vorschein, die auf der Suche nach sich selbst nur Halt in dem anderen finden. Coming of Age könnte man hier sagen, wenn man wollte. Anders als aber etwa bei Studio Ghibli (Stimme des Herzens, Mohnblumenberg) bedeutet der Weg ins Erwachsenenalter hier Gewalt, Schmerz und Finsternis. Und die Erlösung erfolgt nicht durch eine unschuldige Begegnung und erste Gefühle, sondern durch den Sieg über das Monster im eigenen Herzen.

(Anzeige)