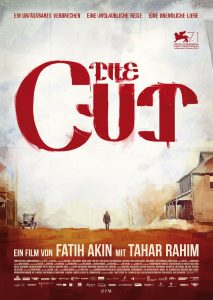

(„The Cut“ directed by Fatih Akin, 2014)

Der junge Schmied Nazaret Manoogian (Tahar Rahim) führt ein glückliches Leben mit seiner Frau Rakel (Hindi Zahra) und seinen Zwillingstöchtern im türkischen Teil des Osmanischen Reiches. Bis zu jener Nacht 1915, als es an seiner Tür klopfte. Alle armenischen Männer werden von türkischen Polizisten aus den Betten gezerrt und sollen für das Land in den ersten Weltkrieg ziehen. Doch in Wahrheit geht es darum, ihn und die anderen zu beseitigen. Es dauert auch nicht lange, bis sie alle tot sind. Nur Nazaret überlebt, wenn auch schwer verletzt: Durch eine Beschädigung seiner Stimmbänder kann er nie wieder sprechen. Auf der Flucht vor seinen Peinigern beginnt für ihn die lange Suche nach seiner Familie.

Der junge Schmied Nazaret Manoogian (Tahar Rahim) führt ein glückliches Leben mit seiner Frau Rakel (Hindi Zahra) und seinen Zwillingstöchtern im türkischen Teil des Osmanischen Reiches. Bis zu jener Nacht 1915, als es an seiner Tür klopfte. Alle armenischen Männer werden von türkischen Polizisten aus den Betten gezerrt und sollen für das Land in den ersten Weltkrieg ziehen. Doch in Wahrheit geht es darum, ihn und die anderen zu beseitigen. Es dauert auch nicht lange, bis sie alle tot sind. Nur Nazaret überlebt, wenn auch schwer verletzt: Durch eine Beschädigung seiner Stimmbänder kann er nie wieder sprechen. Auf der Flucht vor seinen Peinigern beginnt für ihn die lange Suche nach seiner Familie.

Mehrere Hunderdtausend sollen es gewesen sein, manche Schätzungen sprechen gar von 1,5 Millionen Toten. Klar ist nur, dass der Völkermord an den Armeniern eines der schlimmsten Massaker des 20. Jahrhunderts war und bis heute das Verhältnis der Türkei zu anderen Ländern belastet. Während die Armenier selbst das Ereignis Aghet (auf Deutsch: Katastrophe) nennen, leugnet die Türkei, dass es überhaupt je stattgefunden hat. Wenn ein deutsch-türkischer Regisseur ausgerechnet zu diesem Thema einen Film dreht, ist das daher naturgemäß etwas heikel, sichert ihm dafür aber auch ein gewisses Mindestmaß an Aufmerksamkeit.

Und tatsächlich ist der neueste Film von Fatih Akin auch dann am stärksten, als er sich dem Gräuel ohne Vorbehalte entgegenstellt. Ganz so genussvoll blutrünstig wie Die Passion Christi ist das historische Drama zwar nicht, ein wenig robuster sollte der Zuschauermagen nach Möglichkeit aber schon sein. Wenn im ersten Drittel Männer und Frauen misshandelt, gefoltert, ermordet werden, wird das schnell so unerträglich, dass man nur noch aus dem Kinosaal flüchten will. Aber eben das lässt The Cut nicht zu, die Statistiken und Zahlen, die Diskussionen und historischen Zeugnisse, sie verlieren ihre Abstraktheit und werden zu einem brutal präsenten Ist-Zustand, dem sich nur schwer entziehen lässt.

Doch Akin wollte mehr, und das führt im weiteren Verlauf zu immer größeren Problemen. Die Geschichte des Völkermords nicht für sich sprechen lassen zu wollen, sondern sie anhand eines Einzelschicksals zu verdeutlichen, ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Nur macht es sich der Film hier doppelt schwer. Ein Protagonist, der über weite Strecken nicht mehr sprechen kann, bleibt automatisch auf Distanz. Wie bei jemandem mitfühlen, an dessen Gefühls- und Gedankenwelt wir gar nicht teilhaben können? Einige wenige Stellen gibt es, an denen das Innenleben von Nazaret nach außen gekehrt wird, und an denen darf Tahar Rahim (Ein Prophet, Le Passé) wieder einmal zeigen, was für ein richtig intensiver Schauspieler er ist.

Nur bekommt Rahim – auch über seine Sprachlosigkeit hinaus – einfach keine dankbare Rolle angeboten. Sein Nazaret wird anfangs als fast übermenschlich guter Mann gezeigt: freundlich, beliebt, gerechtigkeitsliebend, mutig, ohne Fehl und Tadel. Dem gegenüber steht eine ebenso undifferenzierte böse Welt gegenüber. Wenn es Akin nur darum ging, das Unrecht der Türken aufzuzeigen, dann ist ihm das gelungen. Wirklich bewegend wird The Cut hingegen nur selten, dafür fehlt hier einfach die Überzeugung, es mit tatsächlichen Menschen zu tun zu haben. Egal ob nun Nazaret selbst, seine Familie, die Soldaten, die Helfer – die Figuren sind immer nur Mittel zum Zweck, um die Geschichte voranzutreiben.

Und das ist das zweite große Problem von The Cut: Akin begnügte sich nicht damit, den Völkermord aufarbeiten zu wollen, sondern knüpfte im Anschluss auch noch eine epische Suche nach Nazarets Familie an, die den Schmied über mehrere Kontinente führen wird. Was dem Film stellenweise an Tiefe fehlt, ersetzt Akin also durch Breite. Und das war keine besonders gute Idee. So lange sich das Drama auf die Geschehnisse in der Türkei beschränkt, auf die Wirren nach dem Krieg, bleibt das Ergebnis nachvollziehbar. Doch später wähnt man sich, eine inoffizielle Verfilmung der Serie Marco vor sich zu haben, wenn Nazaret von einem Ort zum nächsten rennt, die Gesuchten aber kurz vorher wieder weitergezogen sind.

Etwas albern, unglaubwürdig, mitunter kitschig, vor allem aber langatmig: Wenn nach über zwei Stunden der Film doch noch ein Ende findet, ist die Erleichterung darüber nicht nur bei den Protagonisten groß. Man mag sich gar nicht vorstellen, was aus The Cut geworden wäre, hätte Akin sein ursprüngliches Drehbuch beibehalten, das trotz des radikalen Zusammenstreichens durch Mardik Martin (The Band, Wie ein wilder Stier) noch immer überladen ist. Und das ist dann doch eine ziemliche Enttäuschung, nicht nur angesichts des wichtigen Themas, sondern auch, weil auf Produktionsseite soviel richtig gemacht wurde. Ausstattung, Kostüme, die Landschaftsaufnahmen – die Atmosphäre ist dicht, das Gefühl hundert Jahre in die Vergangenheit gereist zu sein, sehr überzeugend. Nur lässt sich das vom Rest des Films bei allem Respekt vor dessen Ambitionen nicht behaupten.

The Cut läuft ab 16. Oktober im Kino

(Anzeige)