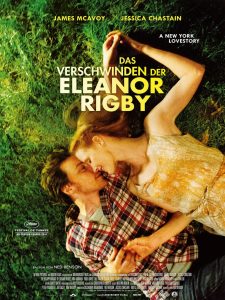

(„The Disappearance of Eleanor Rigby: Them“, directed by Ned Benson, 2014)

Einst waren sie ein glückliches Paar, Eleanor Rigby (Jessica Chastain) und Conor (James McAvoy), bis eine Krise die beiden auseinanderbrachte. Nach einem missglückten Selbstmordversuch zieht Eleanor wieder bei ihren Eltern Julian (William Hurt) und Mary (Isabelle Huppert) ein und bricht jeglichen Kontakt zu ihrem Mann ab. Der jedoch wird mit dieser Trennung nicht fertig, weigert sich, ihre Entscheidung zu akzeptieren und beginnt daher, ihr hinterherzulaufen, immer in der Hoffnung, sie vielleicht doch noch umzustimmen.

Einst waren sie ein glückliches Paar, Eleanor Rigby (Jessica Chastain) und Conor (James McAvoy), bis eine Krise die beiden auseinanderbrachte. Nach einem missglückten Selbstmordversuch zieht Eleanor wieder bei ihren Eltern Julian (William Hurt) und Mary (Isabelle Huppert) ein und bricht jeglichen Kontakt zu ihrem Mann ab. Der jedoch wird mit dieser Trennung nicht fertig, weigert sich, ihre Entscheidung zu akzeptieren und beginnt daher, ihr hinterherzulaufen, immer in der Hoffnung, sie vielleicht doch noch umzustimmen.

Leicht macht es einem Das Verschwinden der Eleanor Rigby sicher nicht. In dem einen Moment sehen wir Eleanor und Conor noch glücklich in einem Restaurant, später tollen sie verliebt im Gras herum. Doch schon in der nächsten Szene versucht sich Eleanor das Leben zu nehmen. Das ist nicht nur für Conor unverständlich, auch der Zuschauer wird im Dunkeln gelassen, wie es zu diesem plötzlichen Sinneswandel kam. Gleiches gilt für den so wenig nachvollziehbaren Versuch, völlig aus dem Leben ihres Partners zu verschwinden.

Doch auch wenn der Schluss naheliegt, Das Verschwinden der Eleanor Rigby ist kein Film über Depressionen, für das Verhalten Eleanor gibt es tatsächlich einen Grund. Den jedoch erfahren wir erst später, und das auch nur stückchenweise. Dieser krimiähnliche Ansatz hat dabei nicht als primäres Ziel, das Publikum zu verwirren, sondern geht auf eine ambitionierte Idee des Regisseurs und Drehbuchautors Ned Benson zurück. Sein Ziel war es, in einer Mischung aus Rashomon und Höhere Gewalt aufzuzeigen, wie unterschiedlich Menschen, insbesondere Paare Situationen wahrnehmen können.

Zu diesem Zweck drehte Benson gleich zwei Filme: The Disappearance of Eleanor Rigby: Her erzählt die Geschichte der beiden aus Eleanors Augen, bei The Disappearance of Eleanor Rigby: Him wechseln wir zu Conors Perspektive. Eine dritte Fassung, welche auch der deutschen Kinoversion zugrunde liegt, nannte er folgerichtig The Disappearance of Eleanor Rigby: Them und schnitt er aus den beiden Einzelwerken zusammen. Von der eigenwilligen Grundidee sind dadurch nur noch Fragmente übrig, was als komplexe Beleuchtung einer Beziehung gedacht war, wird zu einem Flickenteppich, der einen lange mit seinen fehlenden Übergängen verwirrt. Und auch wenn sich die Puzzleteile später zusammenfügen und vieles nachträglich einen Sinn ergibt, ändert das wenig an dem manchmal frustrierenden Weg dorthin.

Und doch: Auch in dieser verstümmelten Fassung ist Das Verschwinden der Eleanor Rigby ein absolut sehenswerter Film über große Gefühle geworden. Fernab von Kitsch erzählt das Drama, was es heißt zu lieben, zu verlieren, zu trauern. Davon, wie schwierig es manchmal ist, mit diesen Gefühlen umzugehen, wir uns dabei zum Idioten machen oder andere von uns wegstoßen, weil wir uns nicht anders zu helfen wissen. Dass Benson bei seinem Langfilmdebüt auf eine ganze Reihe großer Schauspieler zurückgreifen kann, lässt ihn dann auch die holprigen Stellen ohne größeren Schaden passieren. „All the lonely people, where do they all come from?“ sangen die Beatles einst in ihrem Lied „Eleanor Rigby“, nach der die Titelfigur des Films benannt wurde. Eine wirkliche Antwort bekommen wir nicht, dafür aber eine authentische Erinnerung daran, wie es ist, einer dieser Menschen zu sein.

Das Verschwinden der Eleanor Rigby läuft ab 27. November im Kino

(Anzeige)