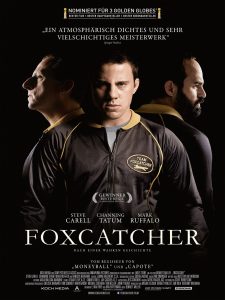

(„Foxcatcher“ directed by Bennett Miller, 2014)

Beide üben sie denselben Sport aus, beide sind äußerst erfolgreich dabei: Die Brüder Dave (Mark Ruffalo) und Mark Schultz (Channing Tatum) sind mit Leib und Seele Ringer, konnten jeweils bei den Olympischen Spielen Gold für sich in Anspruch nehmen. Unaufgeregt führen sie ihr jeweiliges Leben und trainieren für ihren nächsten Auftritt, bis Mark eines Tages ein ungewöhnliches Angebot erhält. Der exzentrische Multi-Millionär John E. du Pont (Steve Carell) hat es sich zum Ziel gesetzt, als Sportförderer in die Geschichte einzugehen und lockt Mark und viele andere mit Geld und geradezu unwirklich fantastischen Trainingsbedingungen. Doch die schöne Fassade trügt, bald kommt es zu ersten Spannungen.

Wirklich umfangreich ist das Werk von Regisseur Bennett Miller ja nicht – drei Filme in neun Jahren – dafür aber erfolgreich, vor allem bei den Kritikern. Und das gilt auch für Foxcatcher, das sich bei den kommenden Oscars gleich in mehreren wichtigen Kategorien (Regie, Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Drehbuch) Hoffnungen auf den Goldjungen machen kann. Wie schon bei seinen Vorgängerfilmen pickte sich der Amerikaner hier ungewöhnliche Schicksale, die auf wahren Begebenheiten basieren, und verdichtete sie zu einem persönlichen Drama. Nachdem er in Capote dem Schriftsteller Truman Capote ein Denkmal gesetzt hatte und in Die Kunst zu gewinnen – Moneyball die Geschichte eines Baseball-Teams erzählte, bleibt er auch dieses Mal dem Sport treu und wendet sich den erfolgreichen Schultz-Brüdern zu.

Dabei ist der Sport an sich gar nicht mal das zentrale Anliegen des Films, auch wenn die Kämpfe sehr gut in Szene gesetzt wurden. Dass Channing Tatum die notwendigen körperlichen Attribute für den Sport mitbringt, durfte er schon mehrfach demonstrieren. Die größere Überraschung ist daher, welche gute Figur Mark Ruffalo im Ring abgibt. Wenn er oder auch die anderen sich auf dem Boden wälzen und mit geschickten Techniken das Gegenüber auf die Matte legen, könnte man rasch meinen, bei einer tatsächlichen Sportübertragung eingeschaltet zu haben.

Und doch ist Foxcatcher eben kein typisches Sportdrama, das sich dem Wettstreit von Medaillen und Trophäen verschrieben hat. In erster Linie geht es um Anerkennung, um Halt – das Ringen ist Lebensinhalt und doch nur Mittel zum Zweck. Während Dave etwa ein glücklicher Familienvater ist, lebt sein jüngerer Bruder Mark allein in einer kargen Wohnung. Gerade zu Beginn zeichnet Miller sehr schön das Bild eines etwas tumben Mannes, dessen Alltag nur vom Sport und Dave bestimmt wird: Letzterer ist großer Bruder, Mentor und Vaterersatz in einem. Doch bei aller Liebe und Respekt rumort in Dave doch schon länger der Wunsch, auf eigenen Füßen zu stehen und aus dem Schatten seines älteren Bruders hervorzutreten.

Da hat jemand wie John E. du Pont natürlich leichtes Spiel. Mit schmeichelnden Worten und viel Geld erkauft er sich die Aufmerksamkeit, nach der er sich so sehnt, und nimmt so bald bei Mark die Rolle ein, die bis dato Dave innehatte. Foxcatcher versucht dabei nicht erst, den Zuschauer für den Erben einer Industriellendynastie zu erwärmen: überheblich, realitätsfremd, launisch, egozentrisch, rechthaberisch, völlig frei jeglichen Charismas, dazu noch diese seltsame, künstliche Nase, welche Steve Carell angeklebt wurde – du Pont wird kontinuierlich als Witzfigur porträtiert. Aber eben als eine erfolgreiche. Nur selten, etwa wenn wir die Bekanntschaft seiner versnobten Mutter Jean (Vanessa Redgrave) machen, ahnen wir, dass hinter dem grotesken Äußeren selbst ein trauriges Schicksal verborgen ist.

So ganz schafft es Foxcatcher dann auch nicht, dieses greifbar zu machen, ebenso wenig die Beziehungen untereinander zu entschlüsseln. Wenn es später zu Überwerfungen kommt und der Film eine tragische Wendung bekommt, dürfte so manchem Zuschauer das Fragezeichen offen im Gesicht stehen. Doch das war seinerzeit bei der wahren Geschichte nicht anders. Sie war damals unerklärlich, bei Miller ist sie es – Verdichtungen hin, Veränderungen der Ereignisse her – noch immer. Wer mit der realen Vorlage vertraut ist und sich neue Antworten erhofft, wird dies nach über zwei Stunden Laufzeit nach wie vor tun.

Doch Foxcatcher will eben keine Aufklärung sein, keine Sonntagabend-Dokumentation, sondern in erster Linie ein Spielfilm, der eine interessante Geschichte über Sport, die Macht des Geldes und die Sehnsucht nach Anerkennung zu erzählen hat. Und als solcher ist er auch tatsächlich gelungen, vor allem dank der starken Leistungen des Darsteller-Trios. Gerade Carell, sonst eher im Komödienfach zu Hause, hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ob er sich Ende Februar gegen den favorisierten Michael Keaton (Birdman) durchsetzen kann und tatsächlich als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wird, ist fraglich. Und auch Mark Ruffalo dürfte sich gegen die überragende Leistung von J.K. Simmons in Whiplash nur wenig Chancen ausrechnen. Freunde großen Schauspielkinos und spannender Porträtfilme sollten sich davon aber nicht beeindrucken lassen und auch das Sportdrama auf ihre Kinoliste setzen, enttäuscht werden sie dafür nicht.

(Anzeige)