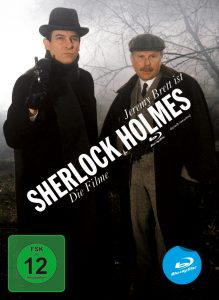

(„The Hound of the Baskervilles“ directed by Brian Mills, 1988)

Woran könnte der alte Sir Charles Baskerville nur gestorben sein? War es Herzversagen? Oder ist da doch etwas Wahres dran an der Legende um den Höllenhund, der die Familie der Baskervilles verfolgt? Um der Sache auf den Grund zu gehen, suchen der letzte verbliebene Erbe Sir Henry Baskerville (Kristoffer Tabori) und dessen Testamentsvollstrecker Dr. Mortimer (Alastair Duncan) professionelle Hilfe: Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Jeremy Brett) und sein Begleiter Dr. Watson (Edward Hardwicke) sollen das Rätsel um den Tod lösen und Sir Henry vor eventuellen Gefahren schützen. Und wenn es gilt, ein Mysterium aufzuklären, da ist Holmes’ Neugierde immer schnell geweckt.

Die Abenteuer des Sherlock Holmes war bereits einige Jahre erfolgreich im englischen Fernsehen gelaufen, als man sich entschloss, doch auch einige längere Geschichten rund um den berühmten Detektiv umzusetzen. Fünf Specials sollten es am Ende werden, nach dem eher drögen Das Zeichen 4 zeigte sich der zweite TV-Film mit Jeremy Brett in der Hauptrolle bereits in einer deutlich verbesserten Fassung. Dabei unterscheidet sich die Umsetzung nicht allzu sehr von den Vorgängern, es ist das Ursprungsmaterial, das hier viel dankbarer ist. Kaum eines der Bücher von Arthur Conan Doyle ist ähnlich bekannt und wurde auch vergleichbar oft verfilmt wie sein 1901 erschienener Roman „Der Hund von Baskerville“, in dem die beiden einem mysteriösen und blutrünstigen Geisterhund auf der Spur sind.

Wobei, „beide“ trifft es nicht so richtig, denn anders als sonst hat Sherlock Holmes hier eine relativ kleine Rolle, ein Hauptteil der Ermittlungen geht auf das Konto von seinem treuen Begleiter Dr. Watson. Schon bei der Romanvorlage scheiden sich an diesem Umstand die Geister, hier ist es gleich doppelt schade, da Edward Hardwicke nun einmal das Charisma von Jeremy Brett fehlt. Letzterer zeigte sich hier übrigens in einer etwas anderen Form: An Depressionen erkrankt, waren die Auswirkungen der Medikamente an der fülligeren Statur und der lethargischen Spielweise deutlich zu sehen. Auch sonst stand die Verfilmung unter keinem guten Stern, ein akuter Sparzwang hatte zur Folge, dass die gesamte Vorgeschichte des Hundes kaum erzählt wird. Und auch der Spezialeffekt zum Schluss sieht aus heutiger Sicht eher drollig denn furchteinflößend aus.

Doch trotz dieser widrigen Umstände ist Der Hund von Baskerville auch in dieser Fassung ein spannendes Stück Krimigeschichte. Ein altes Herrenhaus, Nebel, Naturaufnahmen – das ließ sich selbst mit einem niedrigen TV-Budget umsetzen, anders als Das Zeichen 4, dessen angestrebte Exotik auch an Geldgründen scheiterte, funktioniert der englische Schauplatz bis heute. Vor allem aber ist die Geschichte an sich deutlich packender, vermischt Rätselknacken mit Mystery, legt eine Reihe falscher Spuren, um den Zuschauer in die Irre zu führen. Anders als etwa bei den Büchern von Agatha Christie, in der immer rund ein Dutzend Protagonisten als Täter in Frage kommen, sind in den menschenleeren Mooren Verdächtige Mangelware.

Actionszenen übrigens auch: Die meiste Zeit beschränkt sich Der Hund von Baskerville darauf, dass Watson und eine Handvoll anderer Charaktere durch das Moor stapfen und sich unterhalten. Rasante Verfolgungsjagden gab es kaum, und wenn sich Regisseur Brian Mills doch mal an einer solchen versucht, fehlt es für aktuelle Maßstäbe schlicht an Tempo. Doch diese Betulichkeit der Krimis von einst hat eben auch ihren ganz eigenen Charme, hier darf man sich zurücklehnen, ein bisschen die schummrige Atmosphäre genießen und – sofern man die Lösung nicht schon kennt – nach Herzenslust eigene Theorien zu den mysteriösen Vorkommnissen entwickeln.

(Anzeige)