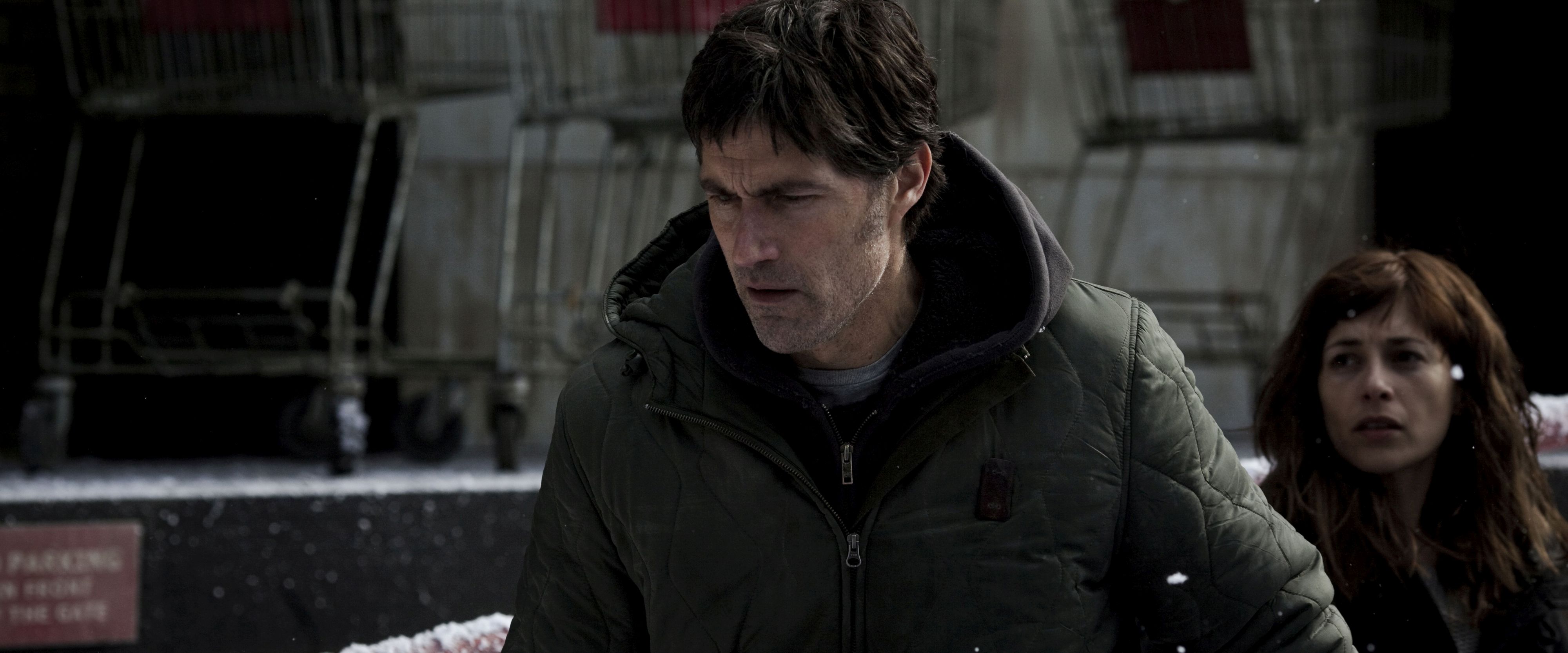

(„Extinction“ directed by Miguel Angel Vivas, 2015)

Neun Jahre sind vergangen seitdem eine Zombie-Epidemie einen Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Jack (Jeffrey Donovan) und seine neunjährige Tochter Lu (Quinn McColgan) gehören zu den wenigen, die noch übrig sind, leben nun eingesperrt in einem Haus. Nur wenn das Essen wieder ausgegangen ist, wagt Jack den Schritt nach draußen, um übrig gebliebene Konserven zu suchen. Der einzige andere Überlebende ist Nachbar Patrick (Matthew Fox), mit dem Jack einst befreundet war. Doch nach einem Zwischenfall ist das vorbei, keiner redet mehr mit dem anderen. Erst als die verschwunden geglaubten Zombies zurück sind, kommt es zu einer Annäherung.

Woher die Zombie-Epidemie stammt, wird hier nicht so wirklich klar, genauso wenig, was mit den Monstern anschließend passiert ist, nicht einmal einen richtigen Vorspann bekommt der Zuschauer hier – Extinction tut nicht viel dafür, damit sich der Zuschauer hier heimisch fühlt und seinen Weg in die Geschichte findet. Andererseits interessiert sich der Film auch kaum für die geifernden Menschenfresser, sie sind nur ein Mittel zum Zweck für Regisseur und Drehbuchautor Miguel Angel Vivas, um ein Familiendrama zu erzählen, das sehr viel mehr mit Einsamkeit, Isolation und Selbständigkeit zu tun hat als mit zünftigem Gemetzel.

Damit steht Extinction in einer Reihe mit Ben and Mickey Vs. The Dead oder Maggie, die ebenfalls auf dem Fantasy Filmfest liefen und unsere Definition dessen angreifen, was Zombiestreifen sind. Was sie sein können. Teilweise ist das Vivas auch recht gut gelungen. Patricks Handlungsstrang, der gegen die Auswirkungen der jahrelangen Isolation ankämpft und vergeblich versucht, mithilfe eines Radios Kontakt zu anderen Überlebenden aufzunehmen, lässt einen spüren, was es heißt, als Letzter noch übrig zu sein. Aber auch das Schicksal von Jack und Lu hat seine Momente, die aus einem gewöhnlichen Coming-of-Age-Drama stammen könnten und sehr von der überzeugenden Darstellung der Nachwuchsschauspielerin Quinn McColgan leben. Da zudem ein passender Rahmen gewählt wurde – die Welt hat sich seit der Epidemie in eine ewige Schneelandschaft à la Snowpiercer verwandelt – besticht die erste Hälfte mit einer guten, sehr ruhigen Atmosphäre.

So ganz traute man sich aber wohl nicht, auf genretypische Kampfhandlungen zu verzichten. Soll heißen: Gerade zum Ende hin darf dann doch des Öfteren zur Waffe gegriffen werden, was aber nicht ganz so spannend ist wie die eher existenziell orientierte erste Hälfte. Und auch das zwischenmenschliche Drama, das nach und nach entblößt wird, hätte in der Form nicht unbedingt sein müssen, neigt sowohl zu Klischees wie auch zum Pathos. Der Versuch, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, geht also nicht so ganz auf, da hätte es in manchen Bereichen einfach mehr gebraucht. Und doch hat die Low-Budget ihre Momente, optisch wie inhaltlich. Wer in der Stimmung ist, mal wieder einen etwas anderen Zombiefilm zu sehen, vielleicht auch eine Schwäche für Endzeitstimmung hat, der kann es durchaus mal hiermit versuchen.

(Anzeige)