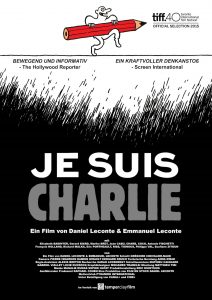

(„L’humour à mort“ directed by Daniel Leconte and Emmanuel Leconte, 2015)

Genau auf den Tag ein Jahr danach kommt ein Film über ein Ereignis in die deutschen Kinos, das manchen Leuten das Leben, vielen die Sprache oder auch den Namen genommen hat. Zumindest einige Tage lang hatte man den Eindruck, die gesamte westliche Welt hätte kollektiv die eigene Persönlichkeit abgegeben und wäre zu Charlie geworden, aus Solidarität zu den Angestellten des Satiremagazins Charlie Hebdo, welche einem Anschlag zum Opfer gefallen waren. Insgesamt 11 Menschen starben am 7. Januar 2015, einige weitere in anschließenden Gewalttaten in Paris. Diesen ein Denkmal zu setzen war das offensichtliche Ziel von Daniel und Emmanuel Leconte, als sie ihren Dokumentarfilm Je suis Charlie zusammensetzen.

Der Anschlag an sich wird dabei relativ schnell abgefertigt. Direkte Aufnahmen gibt es – aus naheliegenden Gründe – keine, stattdessen lassen einige Überlebende Revue passieren, was an diesem Tag genau geschah. Wie hart ihnen das fällt, ist offensichtlich, vermutlich aber auch einkalkuliert bei einem Film, der sich auf das Persönliche und Emotionale stürzt und dabei mehrfach seine Distanz vergisst. Schon, dass ein Erzähler zwischendurch immer wieder die Ereignisse kommentiert und bewertet, ist nicht ganz glücklich. Auf einen tatsächlichen Diskurs will man sich auch gar nicht einlassen. War es beispielsweise legitim, in dem Magazin Karikaturen zu zeigen, von denen man wusste, dass sie religiöse Gefühle verletzen? „Ja“ lautet die Antwort der Befragten, Gegenpositionen werden nicht zugelassen, als feige oder unsolidarisch gebrandmarkt.

Stattdessen werden schnell die anderen Medien in die Verantwortung genommen, welche sich seinerzeit weigerten, die dänischen Karikaturen abzudrucken und Charlie Hebdo damit alleine ließen. Das ist dann auch der interessantere Aspekt von Je suis Charlie: Die Solidarität durch die Menschen wird einerseits dankbar angenommen, gleichzeitig aber auch wieder hinterfragt. Was wird in ein paar Tagen sein, wenn die Nachrichten nicht mehr über den Anschlag berichten? In einem Monat? So ergreifend viele Szenen auch sind, die sich anschließend in Paris zugetragen haben, vergleichbar zu den Anschlägen letzten November, es sind doch nur Momentaufnahmen, bevor jeder wieder zum Alltag übergeht. Bis es das nächste Mal knallt. Aber was sind die Lehren, die wir daraus ziehen können? Wie gehen wir damit um, wenn andere uns mit Waffengewalt unsere Redefreiheit nehmen wollen? Und was bedeutet Freiheit eigentlich?

Darüber schweigt sich der Film aus, erzählt lieber noch ein bisschen von den Leuten, die an dem Tag ihr Leben ließen, entweder durch alte Aufnahmen oder Erinnerungen von Kollegen und Weggefährten. Da mischen sich finstere Aspekte, etwa dass der Cartoonist Charb – Hauptziel des Anschlags – schon vorher nur noch mit einem Bodyguard unterwegs war, mit albernen Momenten, wo man fröhlich beisammensitzt und singt. Der Informationsgehalt hält sich dabei erwartungsgemäß in Grenzen, die Videos sind aber wie Je suis Charlie insgesamt eine nette Hommage, die einem einen Einblick gibt, wer denn nun wirklich hinter Charlie steckte und nicht nur hinter einem Schild mit dem Namen drauf.

(Anzeige)