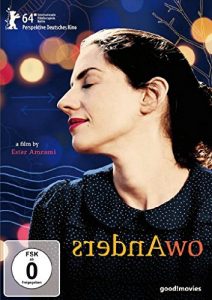

(„Anderswo“ directed by Ester Amrami, 2015)

In ihrem Kopf hatte sich die Idee gut angehört: Noa (Neta Riskin) will sich in ihrer Abschlussarbeit an der Uni mit Wörtern auseinandersetzen, die nicht in andere Sprachen übersetzbar sind. Bei den Professoren hält sich der Enthusiasmus jedoch in Grenzen, weshalb sie die Arbeit nicht weiter fördern wollen. Für die junge Israelin, die seit acht Jahren nun schon in Berlin lebt und studiert, ist das ein harter Schlag, fehlt ihr doch so plötzlich die Perspektive. Und auch das Zusammenleben mit ihrem deutschen Freund Jörg (Golo Euler) gestaltet sich schwieriger als gedacht. Um den Kopf wieder freizubekommen, reist sie daher unvermittelt zurück in ihr Heimatland – wo sie jedoch schnell mit ihrer Familie aneinandergerät.

In ihrem Kopf hatte sich die Idee gut angehört: Noa (Neta Riskin) will sich in ihrer Abschlussarbeit an der Uni mit Wörtern auseinandersetzen, die nicht in andere Sprachen übersetzbar sind. Bei den Professoren hält sich der Enthusiasmus jedoch in Grenzen, weshalb sie die Arbeit nicht weiter fördern wollen. Für die junge Israelin, die seit acht Jahren nun schon in Berlin lebt und studiert, ist das ein harter Schlag, fehlt ihr doch so plötzlich die Perspektive. Und auch das Zusammenleben mit ihrem deutschen Freund Jörg (Golo Euler) gestaltet sich schwieriger als gedacht. Um den Kopf wieder freizubekommen, reist sie daher unvermittelt zurück in ihr Heimatland – wo sie jedoch schnell mit ihrer Familie aneinandergerät.

Eines muss man der israelischen Filmemacherin Ester Amrami lassen: Das Bild der unübersatzbaren Wörter ist nicht nur interessant, sondern auch eine wunderbare Metapher für einen Film, der so sehr von Entwurzelung spricht, von dem Gefühl, zwischen Welten verloren zu sein. Und von Kommunikationsschwierigkeiten. Warum hier keiner in der Lage ist, miteinander zu reden, das wird jedoch nicht so ganz klar. Von dem ersten Moment an, wo Noa das Haus ihrer Familie betritt, wird gestritten – mal lauthals, dann wieder versteckt in Form von Seitenhieben. Vor allem ihre Mutter Rachel (Hana Laslo) entpuppt sich als endlos nörgelnder und ungenierter Drache.

Das ist durchaus recht unterhaltsam: Wenn die Familienmitglieder urplötzlich verbal aufeinander eindreschen, fühlt man sich manchmal wie in einer nachmittäglichen Talkshow, ist insgeheim ganz froh, nicht selbst Teil dieses emotionalen Schlammcatchens zu sein. Insgesamt dominieren dann aber doch eher die leiseren Töne. Amrami selbst lebt seit Jahren in Berlin, es gehört also nicht viel Fantasie dazu, in Anderswo auch ihre persönliche Lebensgeschichte zu vermuten und zu finden. Nur drängt sich manchmal der Eindruck auf, dass sich in der Filmemacherin ein bisschen zu viel angesammelt hat, um daraus eine tatsächliche Geschichte zu formen, dass sie mehr in ihr Debüt packen wollte, als es dem Film am Ende gut tut.

Allein die Schwierigkeit, dass Noa mit einem Deutschen zusammen ist, der sie später auch besucht, wäre einen eigenen Film wert gewesen, hat ihre Oma doch seinerzeit während des Holocausts ihre Familie verloren. Ausgearbeitet wird der Konflikt jedoch kaum, stattdessen wird durch den nahenden Tod der Großmutter eine andere Baustelle begonnen. Und während die Familienangehörigen noch um den richtigen Umgang miteinander streiten, kommt der Nahostkonflikt kurz um die Ecke, durch Nationalparaden, einen Bombenkeller und Noas Bruder, der mit seinem Soldatendasein hadert.

Dass Amrami nichts zu sagen hätte, kann man der Regisseurin und Koautorin also wohl kaum zum Vorwurf machen. Dass sie zu wenig draus macht aber schon. So bleibt gerade auch Noas Beziehung zu Jörg sehr farblos. Er ist nicht nur bei seinem Besuch in Israel ein Fremdkörper im Land und in der Familie, sondern auch im Leben der Israelin. Wäre da nicht die Vorgeschichte und eine komische Liebesszene, er hätte in dem verworrenen Filmgefüge auch nur ein weiterer Verwandter sein können. Am Ende wird er genauso wenig integriert wie auch die eingeworfenen Interviews, in denen verschiedene Menschen von ihren unübersetzbaren Wörtern erzählen. So wie seine Protagonistin ist deshalb auch Anderswo ein wenig verloren auf weiter Flur, sucht sich und andere, ohne dabei jemals wirklich woanders anzukommen.

(Anzeige)