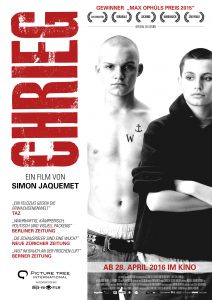

(„Chrieg“ directed by Simon Jaquemet, 2014)

Schon seit Längerem hängt der Haussiegen bei Matteo (Benjamin Lutzke) schief, es ist vor allem der Vater (John Leuppi), mit dem er in regelmäßigen Abständen aneinander gerät. Als es erneut zu einem Zwischenfall kommt, fackelt dieser auch nicht mehr lange, sondern lässt seinen 15-jährigen Sohn in einer Nacht- und Nebelaktion abholen und in ein Sozialisierungscamp in den Bergen bringen. Dort, so der Plan, soll Matteo endlich lernen, sich zu benehmen und in die Gesellschaft einzugliedern. Der Alltag dort sieht jedoch ganz anders aus: Die Jugendlichen Anton (Ste), Dion (Sascha Gisler) und Ali (Ella Rumpf) haben das Sagen und leben fernab von einer richtigen Aufsicht ihre Gewaltfantasien aus, denen sich bald auch Matteo anschließt.

Wenn es in den Filmen hoch in die Schweizer Berge geht, dann normalerweise um eine Welt der Schönheit zu zeigen, seien es die von den Reichsten besuchten Luxushotels (Ewige Jugend) oder die idyllische Natur (Heidi). Nicht so bei Chrieg. Luxus gibt es hier keinen, keine erlesenen Speisen und Wellnessbereiche. Hier gibt es nicht einmal Internet. Und von einer Idylle ist weit und breit auch nichts zu sehen, das Camp ist von Hässlichkeit und Gewalt geprägt, von Unterdrückung und Demütigung. Aber auch von Verzweiflung und Orientierungslosigkeit.

Wirklich anders als daheim ist das aber auch nicht: Der Umgang in Matteos Familie ist so rau, dass man anfangs nicht einmal genau sagen kann, ob es tatsächlich eine Familie ist. Warum das Verhältnis so zerrüttet ist, das enthält uns Regisseur und Drehbuchautor Simon Jaquemet jedoch vor, er steigt mitten ein in den kalten Alltag. Auch später interessiert sich der Schweizer nur wenig für Hintergründe. Dann und wann versucht er ein wenig, hinter die Fassade des hinzukommenden Jugendlichentrios zu schauen, bleibt dabei aber bei einigen wenigen Schlagworten stehen. Ein bisschen Imigrantendrama hier, ein ehemaliger Sträfling dort, zum Schluss noch ein Mädchen, das irgendwie keins sein will. Und am Ende ist man so schlau wie vorher auch.

Aber das ist auch irgendwie der Punkt an Chrieg: Hier geht es gar nicht darum, ein Psychogramm zu entwickeln oder zu erklären, wie Jugendliche abrutschen können. Jaquemet zeigt lieber direkt die Folgen als eine Art Momentaufnahme und lässt diese für sich wirken. Und über eine mangelnde Wirksamkeit der Bilder braucht sich hier keiner zu beschweren: Erst in ruhigen distanzierten Aufnahmen, später mit einer unruhigen Handkamera festgehalten, zeichnet sich der mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnete Film durch seine unmittelbare Rauheit aus. Geschönt wird hier nichts, weder bei den psychischen noch physischen Gewalt.

Das unterscheidet den Film auch von seinem ukrainischen Kollegen The Tribe, der eine ganz ähnliche, nicht übermäßig komplexe Geschichte über Jugendliche zu erzählen hat, die in gemeinschaftlicher Gewalt Halt finden. Dessen Kunstfertigkeit fehlt hier, Chrieg ist deutlich schlichter und naturalistischer. Gleichzeitig haftet dem Werk aber auch etwas Unwirklich-Märchenhaftes an: Das Quartett ist schon lange nicht mehr in der Realität zu Hause, hat sich aus den Trümmern seiner Träume und Hoffnungen ein neues gebaut, ein Paralleluniversum, in dem die von der Gesellschaft vergessenen Jugendlichen jemand sein dürfen. Das ist manchmal wie ein Faust in die Magengegend, gerade auch während der unmotivierten Gewaltausbrüche, ohne dass dem Zuschauer etwas zum Ausgleich geboten würde. Eine wirkliche Entwicklung gibt es ab einem gewissen Punkt nicht mehr, Chrieg dreht sich konsequent im Abgrundkreis. Das ist manchmal etwas unbefriedigend, aber doch oft genug hypnotisch-verstörend, um Jaquemets Langfilmdebüt in (un)guter Erinnerung zu behalten.

(Anzeige)