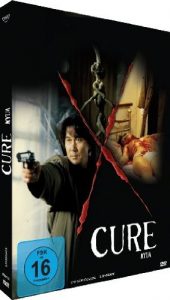

(„Kya“ directed by Kiyoshi Kurosawa, 1997)

Für sich genommen scheint jeder der Fälle klar zu sein. Mal sitzt der Täter unweit des Opfers, nackt, Kleidung und Ausweis noch neben der Toten liegend. Mal ist es der eigene Ehemann, der nach der Ermordung seiner Frau aus dem Fenster springt. Und doch ist für den ermittelnden Polizisten Kenichi Takabe (Kōji Yakusho) klar, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zu sich geht. Nicht nur, dass keiner ein echtes Motiv zu haben scheint, jedem der Opfer wurde ein großes X in die Brust geritzt. Und wie kann das sein, wenn die Verbrechen nicht zusammenhängen? Auf der Suche nach Antworten stolpert Takabe regelmäßig über einen Mann namens Mamiya (Masato Hagiwara), der kurz zuvor Kontakt zu den Tätern hatte, sich aber an nichts erinnern kann.

Für sich genommen scheint jeder der Fälle klar zu sein. Mal sitzt der Täter unweit des Opfers, nackt, Kleidung und Ausweis noch neben der Toten liegend. Mal ist es der eigene Ehemann, der nach der Ermordung seiner Frau aus dem Fenster springt. Und doch ist für den ermittelnden Polizisten Kenichi Takabe (Kōji Yakusho) klar, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zu sich geht. Nicht nur, dass keiner ein echtes Motiv zu haben scheint, jedem der Opfer wurde ein großes X in die Brust geritzt. Und wie kann das sein, wenn die Verbrechen nicht zusammenhängen? Auf der Suche nach Antworten stolpert Takabe regelmäßig über einen Mann namens Mamiya (Masato Hagiwara), der kurz zuvor Kontakt zu den Tätern hatte, sich aber an nichts erinnern kann.

Einige Filme hatte der gerade fürs Horrorgenre bekannte Regisseur und Drehbuchautor Kiyoshi Kurosawa bereits auf seinem künstlerischen Konto, als er sich 1997 mit Cure auch international einen Namen machte. Das lag zum einen sicher daran, dass japanische Horrorstreifen Ende der 90er allgemein einen kommerziellen Höhenflug begannen, die mit Ring und Ju-On ihren Gipfel erreichten. Die Geschichte um eine rätselhafte Mordserie ist aber auch abseits des Hypes ein ungewöhnlicher Genrebeitrag, der sich irgendwie an keine der üblichen Regeln halten mag.

So wird beispielsweise die Suche nach dem Täter recht schnell abgehakt, zumindest der Zuschauer darf schon früh erfahren, um wen es dabei geht. Ein klassischer Whodunnit-Krimi sieht da anders aus. Cure ist aber auch keiner der üblichen Thriller, in denen wahnsinnige, furchteinflößende Psychopathen ein Katz-und-Maus-Spiel treiben. Denn furchteinflößend wirkt er eigentlich nicht, der an Amnesie leidende, schmächtige Mann, der in einem direkten Kampf wohl nur wenigen gewachsen wäre. Aber darum geht es eben auch in dem Film, dass unscheinbare, vermeintlich harmlose Menschen zu grauenvollen Taten in der Lage sind. Menschen wie wir.

Trotz dieser schockierenden Nachricht ist Cure kein Schocker im eigentlichen Sinn. Viele der Morde werden gar nicht oder nur angeschnitten gezeigt, umso härter wird es, wenn der Film zwischenzeitlich urplötzlich die Brutalität gewaltig nach oben steigert. Ansonsten aber zeichnet sich der Beitrag vom Fantasy Filmfest 1998 eher dadurch aus, dass er einen sehr unwohl fühlen lässt. Es ist gerade diese Rätselhaftigkeit, gepaart mit unterkühlten Bildern, die einen ständig befürchten lassen, dass das Schlimmste erst noch kommt. Was gewissermaßen auch stimmt, denn das Ende ist, wer richtig aufpasst, so verstörend, dass es auch nach dem Abspann noch mitschwingt, vorher gibt es einige bizarre Momente, in denen Realität und Wahnvorstellungen kaum mehr voneinander zu trennen sind.

Bis wir dort ankommen, gilt es jedoch so manchen Leerlauf zu überwinden. Rund 110 Minuten dauert der Film, hat dafür jedoch nicht genügend Inhalt zu bieten. Das Entschleunigte, das sich langsam entwickelnde Grauen, ist natürlich Teil des Konzepts, Cure interessiert sich nicht für Schusswechsel oder sonstige Actionszenen, sondern stürzt sich in die sich öffnenden psychologischen Abgründe. Das geht im Großen und Ganzen auch so auf, nur übertreibt es Kurosawa zuweilen mit der Langsamkeit, wiederholt Szenen in minimalen Abweichungen und lässt die Geschichte immer wieder auf der Stelle treten. Zusammen mit der bewussten, vereinzelt zu forcierten Rätselhaftigkeit, die mehr Fragen aufwerfen will, als sie zu beantworten, führt das dazu, dass der an und für sich lohnenswerte Film manchmal eher anstrengend als packend ist. Wer diesen noch nicht kennt und für etwas düstere Sujets zu haben ist, darf sich dennoch die vor Jahren erschienene DVD besorgen oder auch das japanische Filmfest Nippon Connection in Frankfurt a. M. besuchen, wo Cure am 26. Mai in Anwesenheit von Kurosawa zu sehen sein wird.

(Anzeige)