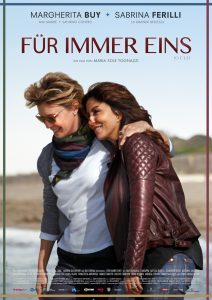

(„Io e lei“ directed by Maria Sole Tognazzi, 2015)

Seit fünf Jahren sind Federica (Margherita Buy) und Marina (Sabrina Ferilli) nunmehr ein Paar. Während Restaurant-Besitzerin und Ex-Schauspielerin Marina im siebten Himmel schwebt, tut sich Architektin Federica damit noch immer schwer – schließlich ist dies ihre erste lesbische Beziehung, zuvor war sie jahrelang mit einem Mann verheiratet, hat auch einen erwachsenen Sohn. Immer wieder kommt es daher auch zu Reibungen zwischen den beiden Frauen, vor allem als Marco (Fausto Maria Sciarappa) auftaucht. Denn die ehemalige Flamme Federicas lässt sie daran zweifeln, ob der mit Marina eingeschlagene Weg wirklich der richtige für sie ist.

Dass man zwischendurch Zweifel bekommt an den eigenen Gefühlen für einen anderen Menschen, das kommt in den besten Beziehungen vor. Und auch die Suche nach der eigenen Identität, welche nun mal die sexuelle miteinschließt, ist ein fester Bestandteil des Lebens. Insofern ist es keine wirklich neue Geschichte, welche Regisseurin und Ko-Autorin Maria Sole Tognazzi hier erzählt. Meistens jedoch, wenn das Queer Cinema dieses Thema anschneidet, dann geht es um junge Menschen, die noch ihre ersten Erfahrungen sammeln und sich – auch aufgrund des sozialen Drucks – noch nicht zu ihrer Homosexualität bekannt haben. Die typische Coming-out-Problematik eben.

Bei Für immer eins ist das ein wenig anders. Nicht nur, dass die Charaktere längst in den 40ern angekommen sind, wo derlei Selbstzweifel eher seltener werden, Federica ist bereits seit Jahren in einer homosexuellen Beziehung. In gewisser Weise ist das italienische Drama daher eine Fortsetzung der üblicherweise erzählten Geschichten: Der Film endet nicht damit, dass sich jemand erstmal für eine gleichgeschlechtliche Liebe öffnet, sondern setzt ein paar Jahre später an. Was passiert, wenn ein solcher Mensch das andere Ufer gewagt hat? Bleibt er dort? Ist er glücklich? Sehnt er sich irgendwann nach dem alten, „normalen“ Leben zurück?

Ein bisschen erinnert das an Coming In vor anderthalb Jahren, wo ebenfalls eine langjährige homosexuelle Beziehung durch eine Person vom anderen Geschlecht auf die Probe gestellt wird. Während Marco Kreuzpaintner dies jedoch auf eine humorvolle Art und Weise tat und ganz nebenher diverse schwule Klischees durch den Kakao zog, ist Für immer eins betont alltäglicher und unspektakulärer. Weder sieht man den beiden Protagonistinnen an, dass sie lesbisch sind, noch unterscheiden sich ihre gemeinsamen Szenen von denen herkömmlicher Paare – was in einem starken Gegensatz zum stereotypen Haushälter steht, ein philippinischer Vorzeigeschwuler, der so gar nicht ins Bild passen will. Tatsächlich ist es sogar eigentlich die Stärke des Films, wie glaubwürdig und unaufgeregt er von dem inneren Zwiespalt Federicas berichtet: Tognazzi genügen kleine Szenen wie der gemeinsame Matratzenkauf, um aufzuzeigen, wie unwohl sich die Architektin ihrer Haut fühlt, noch immer.

Während die auch aufgrund der beiden Darstellerinnen sehr gut gelungene erste Hälfte Für immer eins auszeichnet, fehlen dem Drama aber die Ideen, wohin der Weg anschließend führen soll. Vielleicht war auch hier die Idee, sich möglichst nahe an heterosexuellen Beziehungen in der Krise zu orientieren. Falls ja, dann war es keine sehr gute: Was zuvor jedoch wohltuend unaufgeregt war, wird an dieser Stelle recht langweilig. In Windeseile werden die üblichen Stationen und Situationen abgearbeitet, Klischees bedient, zum Ende auch das Kitschkontingent großzügig aufgebraucht. Hinzu kommt, dass der innere Konflikt Federicas kaum mehr gezeigt wird. Was in ihr vorgeht, dürfen wir nur noch selten erahnen, es gibt eine zeitliche, aber keine inhaltliche Entwicklung. Das jedoch war ja genau der Punkt der Geschichte, weshalb Für immer eins ein insgesamt zwar solider, aber frustrierend unausgegorener Beitrag zum Thema ist.

(Anzeige)