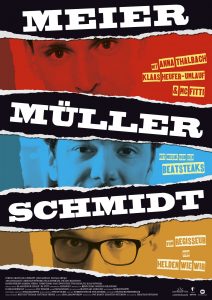

(„Meier Müller Schmidt“ directed by Sebastian Peterson, 2016)

Eine WG, drei Männer, drei Probleme. Bei Julian Meier (Ferenc Graefe) ist es die Arbeit, die ihm zusetzt. Oder auch der Mangel davon. So sehr er es sich auch wünscht, seine Karriere als Drehbuchautor will einfach nicht in die Gänge kommen. Immerhin klappt es dafür bei der Liebe ganz gut, als eines Tages unvermittelt seine Traumfrau Eva (Julia Kathinka Philippi) vor der Tür steht. Bei Kasimir Müller (Jules Armana) sieht das etwas anders aus. Mit seiner Masterarbeit kommt er kaum voran, vor allem, da er sich unsterblich verliebt hat – in einen Mann. Der überzeugte Kommunist Max Schmidt (Nicolás Artajo) als dritter im Bunde ist derweil mehr an seinem Blog interessiert, den er mit seinen Erfahrungen bei Demonstrationen füttert.

Meier Müller Schmidt, das ist einer dieser Filme, vor denen man ein klein wenig fassungslos sitzt, sich den Kopf kratzt und fragt, was das alles zu bedeuten hatte. Nicht, weil die Geschichte so wahnsinnig komplex wäre oder die Erzählweise verschachtelt. Eigentlich ist das sogar alles sehr gradlinig hier. Drei Männer in einer Wohngemeinschaft mit den üblichen Problemen und Erlebnissen – da funktioniert mal die Kaffeemaschine nicht, dann wiederum ist das Klopapier alle. Und wenn die Protagonisten auch noch auf die wohl alltäglichsten Namen hören, welche der deutsche Sprachgebrauch so hergibt, dann sollte doch eigentlich alles klar sein, oder?

Das ist es einerseits, dann aber auch wiederum nicht. Anders als etwa bei Dietrich Brügemanns thematisch ähnlichem 3 Zimmer/Küche/Bad, das die etwas orientierungslose Sinnsuche diverser Twens mit skurrilen Erlebnissen kombinierte, ist Meier Müller Schmidt irgendwie nie so wirklich real. Die Grundprobleme der jeweiligen Figuren sind noch recht ähnlich. Was fange ich mit meinem Leben an? Wie soll es weitergehen, wenn das mit meinem Traumberuf nicht klappt? Und warum ist das mit der Liebe eigentlich so wahnsinnig kompliziert? Auf eigenen oder zumindest beobachteten Erfahrungen von Regisseur und Drehbuchautor Sebastian Peterson soll dessen neuester Film beruhen. Und das nimmt man ihm schon ab, gerade auch bei der Figur von Julian, der regelmäßig an den Versprechungen der Filmleute verzweifelt. Es gibt auch einige Momente, die einen tatsächlich mitfühlen lassen: der wunderbar sorglose Ausflug in die eigene Kindheit mithilfe der alten Spielzeuge, der weniger schöne Abstieg Kasimirs in die Liebeskummer-Depression.

Aber es gibt eben auch andere Momente, die so gar nicht zur Alltäglichkeit passen wollen. Momente, die in den besten Fällen skurril, in den schlechteren grotesk bis absurd sind. Vieles ist dann einfach nicht mehr nachvollziehbar, seien es nun die Handlungen oder auch die Dialoge, die eine große eingebaute Wendung wäre maximal in selbstironischen Soap Operas angebracht. Und eben das ist das Verwirrende an Meier Müller Schmidt: Es wird nie so wirklich klar, ob hier der Alltag von drei Männern erzählt werden soll, die alle noch irgendwo auf der Suche nach sich sind, oder ob es eine Karikatur eben derselben sein soll. Für ersteres ist die Geschichte zu sehr an den Haaren herbeigezogen, für letzteres nicht konsequent genug. Amüsant, ja, aber nicht von der nötigen Schärfe, um mal auf den Punkt zu kommen. Dass hier diverse Elemente eingeführt, anschließend aber recht schnell wieder fallengelassen werden, ist da auch nicht sonderlich förderlich.

Interessanter ist, dass Peterson auch bei der Inszenierung recht vogelfrei zur Sache ging. Da sprechen die Protagonisten mal direkt in die Kameras, mal verdeutlichen eingeblendete Texte die Gedankenvorgänge, Perspektiven sind mitunter sehr schief, in der einen Szene gibt es zu viel, dann wieder gar keine Farbe. Spannend ist das, lässt aber ebenfalls kein klares Konzept erkennen. Meier Müller Schmidt will irgendwie alles auf einmal, ohne sich festzulegen. Das passt einerseits zu den drei nur bedingt erfolgreichen Hauptfiguren, versprüht auch einen beträchtlichen Do-it-yourself-Charme, schließlich brauchte man sich bei der Independent-Produktion an keinerlei Vorgaben zu halten. Am Ende sind die Mitbewohner aber doch recht schnell aus dem eigenen Leben verschwunden, ohne dass man sie wirklich zu fassen bekam.

(Anzeige)