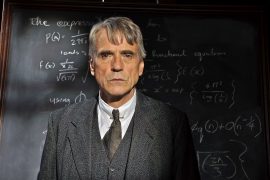

(„The Man Who Knew Infinity“ directed by Matt Brown, 2015)

Seit jeher sieht Srinivasa Ramanujan (Dev Patel) die Welt in ihren Ursprüngen. Jedes noch so kleine Korn folgt einem Muster, einer Struktur, denen er mit Hilfe von Gleichungen und Formeln Ausdruck verleiht. Eine Kunst, die in seinem Heimatland Indien auf wenig Gleichgesinnte und schon gar kein Verständnis trifft. Niemand will ihm einen Job oder eine Chance geben sein Wissen zu publizieren, bis er auf Sir Francis Spring (Stephen Fry) trifft, der ihn in Kontakt mit einem der Professoren der Cambridge Universität bringt. Godfrey Harold Hardy (Jeremy Irons) ist begeistert von den Aufzeichnungen des jungen Mannes und es dauert nicht lange, bis er ihm die Möglichkeit anbietet nach England zu kommen, um dort seine Theorien auf die Probe zu stellen. Schweren Herzens verabschiedet sich Ramanujan von seiner Ehefrau und seiner Mutter, mit der Hoffnung, dass sie eines Tages folgen würden. An der Universität angekommen, schlägt ihm nicht nur reine Euphorie gegenüber seiner Entdeckungen entgegen. Viele sind skeptisch, zweifeln an seiner Kredibilität und fordern Beweise für die Authentizität der Dokumente. Ein Kulturschock, der ihm einen Platz in den Geschichtsbüchern einräumen könnte und seine Gesundheit zugleich in höchste Gefahr bringt.

Die bewegende Geschichte des indischen Mathematik Genies basiert auf Robert Kanigels Biografie „The Man Who Knew Infinity: A Life Of The Genius Ramanujan“ (1991). Vom Autodidakten zum anerkannten Mitglied der Cambridge Universität, dessen Aufzeichnungen knapp hundert Jahre später immer noch Fachleute in Erstaunen versezen. Da der Film auf realen Ereignissen basiert und diese bereits der Vergangenheit angehören, ist der Ausgang unausweichlich. Srinivasa Ramanujan starb im Alter von gerade einmal 32 Jahren in seinem Heimatland Indien, nachdem er zuvor während des ersten Weltkriegs fünf Jahre in England verbrachte, um dort seine Theorien zu beweisen und zu publizieren. Die Handlung umfasst seine ganze Lebensgeschichte, zeigt seinen Ursprung in Indien, den Abschied von seiner Familie, die Fortschritte und Rückschläge bei seiner Arbeit mit Professor Hardy, die Sehnsucht zu seiner Frau, die zu Hause für sein Wohlsein betet bis hin zu seiner Erkrankung und der schließlichen Heimkehr kurz vor seinem Tod.

Die schönsten und vor allem spannendsten Geschichten schreibt noch immer das Leben selbst. Ramanujans Reise um die Welt birgt viele Inspirationen für eine filmische Umsetzung, die Trennung zwischen ihm und seiner Frau, eine emotionale Tiefe, und der mathematische Aspekt, eine fulminante Thematik, wie sie schon einst A Beautiful Mind (2001) zu inszenieren wusste. Leider geht die Gleichung nicht ganz auf und wie bei Ramanujan fehlen oft die Beweise, der Handlungsweg, die dem Zuschauer dabei helfen, die losen Enden miteinander zu verbinden. Man sprintet durch das Leben eines Mannes, fünf Jahre verbrachte er in England, welches zu keinem Zeitpunkt ersichtlich wird. Ein Zeitgefühl sucht man vergeblich, welches sich ebenfalls auf die Trennung zwischen ihm und seiner Frau auswirkt. Sie weint und hofft auf die Rückkehr ihres Liebsten, dabei ist er doch erst einige Tage, vielleicht Wochen weg, so scheint es. Gleiches gilt für Ramanujan und Professor Hardy, die über Jahre hinweg miteinander arbeiten, bis zuletzt aber mehr wie Banknachbarn als Kollegen oder gar Freunde wirken. Die Arbeit der beiden bildet den Hauptteil der Story, schafft es aber nicht, den Charakteren und deren Entdeckungen die nötige Tragweite zu verleihen, die sie verdient hätten.

Die Poesie des Unendlichen ist ein Versuch, das vielseitige und umfangreiche Leben des indischen Genies auf die Leinwand zu bannen. Dabei sind die knapp 110 Minuten Spielfilmlänge bei weitem nicht genug und lassen die sensiblen sowie emotionalen Momente der Reise beinahe unberührt, während man sich entlang detailloser Handlungsstränge hangelt, die Ramanujans Leben nur selten gerecht werden. Seine Entdeckungen sind bis heute ein Wunder der Wissenschaft und seine Art zu Denken wird wohl für immer ein Mysterium bleiben. Umso mehr Grund, der Erzählung Raum zur Entfaltung einzuräumen oder sich auf einen Aspekt seiner Erlebnisse zu konzentrieren, der den Charakteren mehr Luft zum atmen zu lässt. Regisseur Matt Brown greift eine spannende Figur der Zeitgeschichte auf und verpackt diese in eine gewagte Erzählstruktur, die ihr Ziel stets vor Augen hat, den Zuschauer allerdings angesichts der fehlenden Tiefe immer wieder links liegen lässt und dies in ihrer Inszenierung leider nicht ausgleichen kann.

(Anzeige)