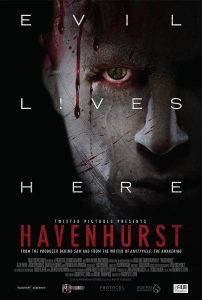

(„Havenhurst“ directed by Andrew C. Erin, 2016)

Ein neues Leben beginnen, die alten Alpträume endlich verarbeiten und begraben, das ist es, wonach sich Jackie (Julie Benz) sehnt. Noch immer leidet sie unter dem Verlust ihrer Tochter, den sie mit viel Alkohol zu vergessen sucht. Oder suchte: Eine Selbsthilfegruppe soll sie dabei unterstützen, von der Flasche wegzukommen. Und dann wäre da noch das riesige Apartmenthaus Havenhurst, das von Eleanor (Fionnula Flanagan) geleitet wird und in dem Ex-Junkies und andere Gestrandete wieder auf die Beine kommen sollen. Aber es gibt noch einen anderen Grund, der Jackie dorthin zieht als der, ihre Sucht in den Griff zu bekommen: Bis vor Kurzem hatte ihre Freundin Danielle ebenfalls dort gelebt, ist aber inzwischen spurlos verschwunden. Kein Zufall, wie es scheint, denn die junge Sarah (Belle Shouse) berichtet von weiteren seltsamen Vorkommnissen, die sich dort zugetragen haben sollen.

Wenn The Devil’s Candy eine der großen positiven Überraschungen des Fantasy Filmfests 2016 war, aus einer kuriosen Grundsituationen einen der spannendsten Filme des Festivals bastelte, ist Havenhurst das entsprechende Gegenbeispiel. Nicht nur, dass aus einem recht vielversprechenden Szenario erschreckend wenig herausgeholt wurde und man die zeitgleich in Trash Fire grandios aufspielende Fionnula Flanagan sinnlos verschwendete, das Horrorwerk gehört selbst ohne diese Parameter zu dem Schwächsten, was man diesen Sommer bei den Genreveteranen zu sehen bekam.

Doch erst einmal von Anfang an, denn der ist tatsächlich gut geworden: Havenhurst, das ist eines dieser wunderbar atmosphärischen, historischen Häuser in New York, die nicht nur ein paar Jahre, sondern gleich ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Und wie das bei derartigen Gebäuden so ist, sie sind dunkel – hier brennen selbst tagsüber alle Lichter, um etwas sehen zu können –, die einstig luxuriöse Einrichtung wirkt selbst aus der Ferne staubig und muffig, dank der unzähligen Wohnungen gleicht das Haus auch einem einzigen Labyrinth, in dem sich die Verlorenen der Stadt die Hand geben können. Oder zumindest könnten, denn für ein derart großes und voll belegtes Haus gibt es erstaunlich wenig Menschen dort zu sehen.

Konsequent ist das seltsame Fehlen jeglicher Bewohner natürlich nicht, aber noch das geringste Problem eines Films, der mit der Zeit immer unsinniger wird – selbst im Rahmen des in der Hinsicht ohnehin recht großzügigen Horrorgenres. Ein Haus, das mehr oder weniger zu einer einzigen Todesfalle umgebaut wurde, um Sünder abzumurksen? Das ist doch zumindest ein origineller Einfall, mit dem man zwei Richtungen hätte einschlagen können: 1. Man geht voll auf Spannung, nutzt das dunkle Gebäude und die Ungewissheit, wer hier wann das Zeitliche segnet, um den Zuschauer an den Sessel zu fesseln. 2. Man umarmt herzlich die Absurdität und macht aus dem Ganzen einen schwarzhumorigen Funslasher im Stil von You’re Next.

Andrew C. Erin, der hier Regie führte und das Drehbuch schrieb, entschied sich leider jedoch für eine Art Mittelweg: Er nimmt sich und seine Geschichte ernst, versucht mithilfe der absurden Einrichtungen die Nerven durch die Mangel zu nehmen. Und das ist eine Kombination, die nur selten gut geht. Dass der Film von Anfang an nicht weiß, ob er Jackie zu einer Art Ermittlerin oder Betroffenen gemacht werden soll, ist symptomatisch für einen Streifen, der irgendwie alles macht, ohne darüber so richtig nachzudenken. Wenn sich hier die Menschen völlig idiotisch verhalten, die Spurensuche an den Haaren herbeigezogen ist, jeder Schritt in einem Logikloch endet, Gegner plötzlich aus der falschen Richtung auftauchen oder zum Ende hin eine in mehrerer Hinsicht unfassbare Wendung eingebaut wird, dann darf man da schon lachen. Man sollte es vielleicht sogar auch, um die eigene Wut angesichts dieser Dummdreistigkeit im Zaum zu halten. Schade um die diversen tatsächlich guten Elemente, die einen zeitweise tatsächlich unterhalten, die letzten Endes aber dem restlichen Murks gegenüber chancenlos sind.

(Anzeige)