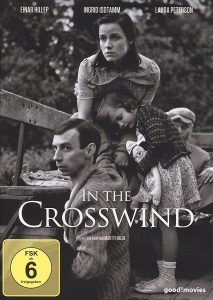

(„Risttuules“ directed by Martti Helde, 2014)

Mehrere Kurzfilme hatte die estnische Regisseurin und Drehbuchautorin Martti Helde bereits gedreht, bis sie sich an ihren ersten Spielfilm wagte. Und schuf dabei etwas, welches das bloße Konzept eines Spielfilms schon infrage stellt. Gespielt wird hier nämlich nur wenig. Es sind Briefe, auf denen In the Crosswind basiert. Briefe von Erna, die bis 1941 glücklich mit Mann und Kind in Estland lebte. Bis zu jenem Tag, als Josef Stalin die baltischen Länder besetzen und die eigentliche Bevölkerung entfernen ließ. Gefangenenlager, Arbeitslager, vielleicht auch der Tod – wer gewaltsam aus Estland, Lettland und Litauen entfernt wurde, den erwartete in den folgenden Jahren kein schönes Schicksal.

Anfangs ist davon jedoch nur wenig zu spüren, als wir die Familie in idyllischen Szenen beobachten dürfen. Am Tisch sitzend, im Garten, in malerischen Schwarz-Weiß-Bildern, denen Realität und Zeit nichts anhaben können. So scheint es. Doch sobald erst die Russen vor der Tür stehen, wird nicht nur das kleine Paradies zerstört, der eigentliche Film beginnt erst. Oder er endet, wenn man so will. Denn ab diesem Zeitpunkt steht fast alles still in In the Crosswind. Während wir einer Frauenstimme lauschen, welche die besagten Briefe von Erna an den von ihr getrennten Mann vorliest, sehen wir Szenen aus dem Alltag der Deportierten. Der Clou hierbei ist jedoch, dass sämtliche Figuren still stehen. Nicht wie auf einem Foto, keiner sieht in die Kamera. Vielmehr sind sie in ihren Bewegungen eingefroren. Was auch immer sie gerade taten, pflügen zum Beispiel, essen, sie tun es nun der Unendlichkeit entgegen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Zuschauer fortan völlig starre Bilder zu sehen bekommt. Vielmehr ist die Kamera sogar kontinuierlich in Bewegung, fährt an den leblosen Figuren vorbei, umrundet sie, schlüpft manchmal auch durch sie hindurch. Das ist in etwa so, als würde man durch ein Wachsfigurenkabinett laufen, vielleicht auch eine Geisterbahn. Denn gespenstisch ist es schon, was Helde hier auf Kamera gebannt hat. Ein Mahnmal, das still steht und sich gleichzeitig bewegt, eine vergessene Erinnerung, die wir nicht loswerden. Die wir nicht loswerden dürfen. Gerade diese Ruhe, über der nur die sanfte Stimme der Off-Sprecherin liegt, die sich nicht dem üblichen Drama einer solchen Geschichte ergibt, nimmt einem selbst jede Ruhe. Denn hier gibt es keinen Ton, keine Handlung, die einen von dem Grauen entkommen lässt.

Jahre hat die Debütantin an dem Film gearbeitet, Monate minutiös an Einstellungen gefeilt. Natürlich ist das Ganze ein bisschen Kunst der Kunst wegen, lenkt sogar etwas von dem Inhalt ab. Die bewegenden Briefe – so voller Hoffnung, voller Details aus dem schrecklichen Alltag, den sie in Gedanken mit ihrem Mann teilt –, sie hätten auch in einem regulären Filmkontext funktioniert. Und doch verstärkt dieser fließende Übergang zwischen den dokumentarischen und den inszenierten Elementen die Wirkung. Das Schicksal von Erna und ihrer Familie geht einem auch deshalb so nah, weil es so distanziert ist. Weil es nicht Teil der Welt sein darf. Zudem bekommt auch das Auge eine ganze Menge zu tun, will es bei den Rundfahrten der Kameras alle Details einfangen, welche In the Crosswind zu bieten hat. Und das sind viele. Die Bilder allein würden das Werk zu einer lohnenswerten Erfahrung machen, zusammen mit der ungewöhnlichen Inszenierung wird daraus sogar eine unvergessliche.

(Anzeige)