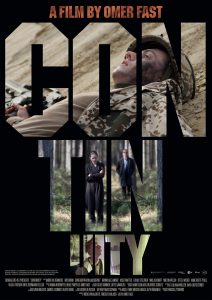

(„Continuity“ directed by Omer Fast, 2016)

Endlich ist er wieder da! Lange haben Torsten (André Hennicke) und Katja (Iris Böhm) darauf warten müssen, ihren Sohn Daniel wieder in die Arme nehmen zu können. Das tun sie am Bahnhof, wo sie ihn nach dessen Kriegseinsatz im Ausland begrüßen dürfen, aber auch zu Hause. Mehrfach. Nur dass Daniel nicht Daniel ist, sondern jemand anderes. Sogar mehrere andere. Sie alle sind Daniel, aber nicht der Daniel, den sie wollen. Den sie brauchen. Denn der ist tot. Zeitgleich hat ein anderer Daniel (Constantin von Jascheroff) alle Hände voll zu tun, um das Geld zusammenzukriegen, das er den Männern einer Bäckerei schuldet.

Sind wir nicht alle ein bisschen Daniel? Trauerarbeit ist nie eine schöne Aufgabe. Einen Menschen zu verlieren, der uns wichtig ist, das ist ein Gefühl, das viele im Laufe ihres Lebens durchzustehen haben. Doch so universell der Schmerz ist, so individuell sind die Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Verdrängung, Konfrontation, Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch die Suche nach Ablenkung, nach Ersatz – erlaubt ist, was hilft.

Zunächst sieht es in Continuity auch schwer danach aus, als hätte Regisseur und Drehbuchautor Omer Fast vor, eine etwas kuriose Form der Verarbeitung ausgesucht und drumherum eine Geschichte gesponnen. Der eine oder andere wird bei dem Werk vielleicht an Alpen denken, jenes Drama des griechischen Kollegen Yorgos Lanthimos, in dem die Mitarbeiter einer Agentur in die Rollen Verstorbener schlüpft, um so den Hinterbliebenen zu helfen. So wie dort auch sind es hier namenlose junge Männer, welche Daniel verkörpern, der – so ist zumindest zu vermuten – im Krieg gestorben ist.

Doch trotz der ähnlichen Ausgangslage und dem Hang zum Surrealen, die Schwerpunkte sind ein wenig anders. Waren es bei Alpen die Ersatzmänner und -frauen, die im Mittelpunkt des Geschehens standen, gibt es bei Continuity keine echten Hauptfiguren. Am häufigsten sind noch die Eltern zu sehen. Aber was heißt das schon? Denn eigentlich erfahren wir über sie ebenso wenig wie über ihre jungen Gäste, die sie sich regelmäßig organisieren. Vielleicht wollen wir das aber auch gar nicht, denn wann auch immer sie mit den Zweit- und Dritt-Daniels interagieren, wird es befremdlich, wenn nicht gar verstörend. Die Grenzen zwischen familiärer Liebe und anderweitigen Begehren, die wird hier auf eine unangenehme Art und Weise überschritten.

Überhaupt, Grenzen sind in Continuity da, um ignoriert zu werden – auf vielen Ebenen. Dass der israelische Künstler vor einigen Jahren einen Kurzfilm drehte, den er hier auf Spielfilmlänge ausarbeitet – Remake und Fortsetzung im einen –, ist typisch für ein Werk, in dem viele Elemente miteinander verschmelzen, bis sie kaum mehr voneinander zu trennen sind. Im einen Moment sitzen wir noch gemütlich am Familientisch, im nächsten sind wir mitten im Kriegsgebiet. Oder Krieg kommt ins Wohnzimmer, auch das ist möglich. Und just wenn man meinte, endlich das Fadenchaos aufgewickelt zu haben, mehrere Nebenhandlungen aufeinandertreffen, kommt ein Schluss, der alles wieder in Frage stellt.

Das ist insgesamt weniger für Zuschauer geeignet, denen es nach konkreten Antworten dürstet. Denn die wird man sich höchstens selbst geben können. Ein bisschen Thriller, viel Drama, Kriegsschrecken und episodenhafte Mysteryelemente, Continuity ist vieles und nichts, regt damit zum Nachdenken an. Über Trauer und Tod, über Wahrnehmung und die Kraft des Geschichtenerzählens. Aber auch dazu, sich fallenzulassen und sich von diesem eigenartigen kleinen Film auf eine Reise mitnehmen zu lassen, von der man im Anschluss nicht genau sagen kann, wohin sie eigentlich ging.

(Anzeige)