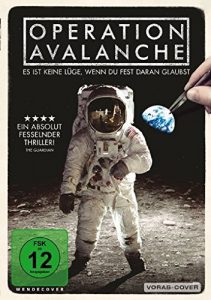

(„Operation Avalanche“ directed by Matt Johnson, 2016)

Ende der 1960er ist der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion im vollen Gange, wird notfalls auch auf weit entfernten Himmelskörpern ausgetragen. Dem Mond zum Beispiel. Beide Großmächte liefern sich ein inoffizielles Wettrennen darum, wer als erster den Erdtrabanten betritt und scheuen dabei auch vor Spielchen nicht zurück. Ein russischer Maulwurf habe sich in der NASA eingeschleust, davon ist die CIA überzeugt, und versorgt den Feind mit heiklen Informationen. Dass dem ein Riegel vorgeschoben werden muss, versteht sich von selbst. Und so sollen nun die Agenten Matt Johnson (Matt Johnson) und Owen Williams (Owen Williams) ihrerseits die amerikanische Raumfahrtbehörde unterlaufen, um den Schuldigen zu entdecken. Was sie dabei entdecken, ist jedoch noch viel größer, als sie zuvor angenommen haben …

Ach ja, die Mondlandung. Bald 50 Jahre später interessiert sich eigentlich kaum jemand mehr für das Großereignis, welches am 21. Juli 1969 stattgefunden hat. Außer denen, die genau das bezweifeln: Kaum eine Verschwörungstheorie hält sich hartnäckiger als die, das das medial ausgeschlachtete Weltraumabenteuer in Wirklichkeit nur vorgetäuscht war. Das ist in einer Zeit, in der man Regierungen eigentlich so gar nichts mehr glauben mag, mehr als verständlich. Vor allem aber bieten die zum Teil kuriosen Ansichten und Argumente wunderbares Futter für Filmemacher, um sich darüber lustig zu machen. Nachdem die inszenierte Mondlandung letztes Jahr in Moonwalkers schon zu einer vergnüglichen Farce wurde, nahm sich nun Matt Johnson des Themas an, schrieb ein Drehbuch, führte Regie und übernahm auch gleich die Hauptrolle.

Ein bisschen viel auf einmal, möchte man meinen. Andererseits: Nach den üblichen Regeln läuft in Operation Avalanche kaum etwas. Zunächst einmal gab es hier kein richtiges Drehbuch, vielmehr wurde vor Ort sehr viel improvisiert – was auch daran liegt, dass sich Johnson bei der NASA als Filmstudent ausgab, der einen Dokumentarfilm dreht. Ein realer Regisseur verkleidete sich also als Filmstudent, spielte dabei aber einen fiktiven Regisseur aus den 60ern – mit gleichem Namen –, der eine fiktive Dokumentation über die Mondlandung dreht und sich dabei des realen Spielfilms von Stanley Kubrick bedient. Moment, wie war das? Ja, man muss bei dem Film hier schon ein wenig aufpassen, um im Film im Film im Film nicht verlorenzugehen.

Dass Johnson das so prächtig gelingt, liegt an dem ungemein authentischen Drumherum. Mit viel Liebe zum Detail wurde reale historische Aufnahmen mit neu gedrehten Szenen vermischt, die Bilder wirken so, als wären sie tatsächlich einige Jahrzehnte alt. Und auch das fiktive Material könnte man sich sehr gut im Rahmen eines Dokumentarfilms vorstellen. Die Perspektiven sind oft ein bisschen schepp, es liegen irgendwelche Dinge im Weg herum. Dazu kommen die Stegreif-Dialoge, die den üblichen Drehbuchfeinschliff vermissen lassen, ein bisschen unbeholfen und unvollständig sind. So wie Menschen da draußen in wahren Leben nun mal reden. Selbst wenn es nicht das wahre Leben ist.

Der Inhalt ist im Vergleich zu der kunstvoll gestalteten Mockumentary nicht ganz so interessant, aber doch zumindest gut genug, um den Rest genießen zu können. Anfangs nutzt Operation Avalanche vor allem die komischen Implikationen eines mehrschichtigen Ausflugs in die konstruierte Wahrheit. Umso mehr da Johnson und Williams nicht unbedingt als seriösesten und kompetentesten Agenten der Hollywood-Historie durchgehen. Die Art und Weise, wie sie sich zunehmend in der Geschichte verheddern, da darf man schon gerne schmunzeln. Je länger der Film andauert, umso finsterer wird er. Die Paranoia, die solche Verschwörungstheorien erst möglich gemacht hat, manifestiert sich auch bei der Arbeit der beiden Pseudo-Filmer. Wem kann man noch trauen, wenn nicht einmal die Mondlandung stimmt? Es ist mehr ein diffuses Bedrohungsgefühl, ein sehr unangenehmes, weil es einem die letzte Sicherheit raubt. Mehr und mehr wandelt sich die Komödie so zu einem Thriller. Ein Thriller, dessen Spannung nicht darin besteht, dass unsere Helden es mit einem eindeutig definierten Gegenspieler zu tun bekommen, sondern darin, dass man nach einer Weile bei den wendungsreichen Ebenenhüpfspielen gar nicht mehr so genau sagen kann, wo eigentlich die Wahrheit anfängt und aufhört. Und ob wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, diese Wahrheit noch zu sehen.

(Anzeige)