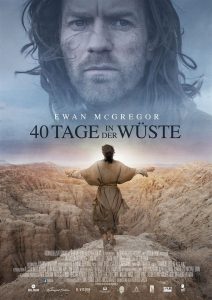

(„Last Days in the Desert“ directed by Rodrigo García, 2015)

40 Tage will Jesus Christus (Ewan McGregor) in der Wüste verbringen, dort fasten und Buße tun. Über sich und sein Leben nachdenken. Über Gott. Der Plan kommt jedoch ziemlich durcheinander, als er unterwegs einem Mann (Ciaran Hinds) begegnet, der zusammen mit seiner Frau (Ayelet Zurer) und seinem Sohn (Tye Sheridan) in der Einöde lebt. Hin und her gerissen zwischen dem ihm auferlegten Auftrag und seiner Zuneigung für die Menschen, kommen ihm Zweifel, ob er wirklich für die Rolle des Erlösers gemacht ist. Und dann wäre da noch der Teufel (ebenfalls McGregor), der ihn auf Schritt und Tritt von seinem Pfad abbringen will.

Eigentlich kann man seine Uhr danach stellen: Wann immer ein größeres christliches Fest naht, kommen begleitende Filme in die Kinos. Letztes Jahr erzählte Der junge Messias an Pfingsten die Geschichte des kindlichen Jesus, zu Weihnachten brachte uns die Augsburger Puppenkiste Die Weihnachtsgeschichte näher, pünktlich zu Ostern 2017 konkurrieren mit Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott und 40 Tage in der Wüste gleich zwei religiös bestimmte Werke um die Aufmerksamkeit des Zielpublikums. Wobei die beiden letztgenannten unterschiedlicher kaum sein könnten. Während der erste mit viel Pathos und Herzschmerz offensichtlich mit einem dicken Sendebewusstsein und dem Wunsch nach dicken Einspielergebnissen daherkommt, ist das Herumirren von Jesus sehr viel reduzierter. Bescheidener. Gleichzeitig aber auch fordernder.

Die fiktionale Selbstsuche eines Erlösers

Viel Stoff bot die dem Film zugrundeliegende Episode eigentlich nicht. Zumindest in den Evangelien wird Jesus’ Zeit in der Wüste nur knapp abgehandelt. Regisseur und Drehbuchautor Rodrigo García (Albert Nobbs) sah in diesem Weißraum wohl aber vor allem Potenzial und dichtet deshalb die Geschichte der Familie hinzu. Verwirrend für den einen oder anderen Zuschauer: Keine der Figuren erhält einen Namen. Dieses Fehlen eines identitätsstiftenden Elements macht das Schicksal der drei natürlich etwas unnahbar, gleichzeitig aber auch universell. Und darum geht es letztendlich auch in 40 Tage in der Wüste: Es sind Archetypen, die hier aufeinandertreffen und Konflikte miteinander austragen, die es überall gibt, in jeder Familie, damals wie heute. Es geht um Selbstfindung und Selbstbestimmung, Opfer und Aufgabe. Verantwortung.

Das wird nicht unbedingt jeder spannend finden. Große Abenteuer gibt es nicht in der Wüste, nicht einmal große Diskussionen. Selbst die Konflikte zwischen Vater und Sohn werden nicht richtig offen ausgetragen. Sie sind eher versteckt, verbergen sich in Halbsätzen. Manchmal auch in einem Schweigen. Dazu gibt es einige Gedanken, die nicht wirklich zu Ende diskutiert werden, sich irgendwo in der Weite der Wüste verlieren. Getragen wird diese Mischung aus Alltag und existenziellen Anwandlungen von einer starken Besetzung. Vor allem McGregor in seiner Doppelrolle als Jesus und Teufel darf mal wieder brillieren, sich in Zweifeln aufreiben. Zweifel, die so groß sind, dass man als Zuschauer manchmal schon zweimal schauen muss, wer hier noch welche Seite repräsentiert.

Wunderbare Bilder einer unwirklichen Gegend

Völlig ohne Zweifel sind hingegen die Bilder: Emmanuel Lubezki, der für Gravity, Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) und The Revenant – Der Rückkehrer gleich drei Oscars in Folge abräumen konnte, zeigt auch hier sein Können. Zwischen Realismus und Poesie angesiedelt, entlockt der mexikanische Kameramann der kargen Gegend eine ganz eigene, unwirkliche Schönheit. Sehnsucht und Fernweh, Besinnlichkeit und Rückbesinnung – der Film lädt dazu ein, selbst die Koffer zu packen, und in der Einöde sich selbst zu suchen. Oder eben auch Gott. Schade nur, dass die aufdringliche Musik diesen Zauber regelmäßig zunichte macht, die fetten Streicher so gar nicht zu der rauen Natur passen wollen.

(Anzeige)