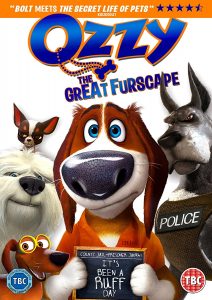

(„Ozzy“ directed by Alberto Rodríguez and Nacho La Casa, 2016)

Der kleine Ozzy führt ein echtes Hundeleben – im positiven Sinne, wohlgemerkt. Zwar kann sich Paula gerade nicht so richtig um ihn kümmern, da sie Hausarrest hat. Ansonsten aber ist er der absolute Liebling der Familie. Aber auch die größte Hundeliebe kommt nicht gegen Quarantäne-Bestimmungen an. Als es für die Familie heißt, ins ferne Japan zu fliegen, um einen Comic dort vorzustellen, muss Ozzy so lange in ein spezielles Hundetierheim. Das ist bitter. Aber nach einem Monat ist ja alles wieder vorbei. Denkste. Hinter der piekfeinen Fassade betreibt dessen Besitzer nämlich ein Hundegefängnis, in dem die Insassen zur Zwangsarbeit verdonnert werden.

Eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Kanada und Spanien? Das ist eine eher seltene Kombination, gerade auch im Animationsbereich. Eine Kombination, die durchaus neugierig macht. So richtig belohnt wird man für diese Neugierde bei Ozzy aber nicht. Wer hier gehofft hatte, besondere Impulse der beiden Partner zu entdecken, sieht sich schnell enttäuscht: Weder das Land im hohen Norden noch unsere südlichen Freunde haben nennenswerte Spuren hinterlassen. Wüsste man es nicht besser, man würde das hier für eine ganz normale US-Produktion handeln.

Nichts Neues aus dem Animationstierreich

Das ist erst mal per se nichts Schlechtes. Dass US-Animationsfilme die weltweiten Charts dominieren, in den deutschen Jahrescharts 2016 beispielsweise Zoomania, Pets und Findet Dorie die ersten drei Plätze belegten, das ist ja kein Zufall. Sich an dem zu orientieren, was andere erfolgreich gemacht hat, das ist aus wirtschaftlichen Sicht mehr als naheliegend. Nur sollte ein Film im Idealfall schon etwas Besonderes vorweisen können, das ihn von der Konkurrenz unterscheidet. Und an der Stelle muss sich Ozzy durchaus vorwerfen lassen, es sich sehr einfach zu machen.

Dass die Idee eines Tierheims, das regelmäßig Hunde verschwinden lässt, ohne dass es irgendjemanden auffällt, jetzt nicht unbedingt wahnsinnig plausibel ist, das lässt sich ignorieren. In Animationsfilmen, besonders solchen für eine jüngere Zielgruppe, geht es schließlich selten um Realismus. Das Problem ist vielmehr: Wenn ein Film sich für das Mittel der Übertreibung entscheidet, dann sollte er auch wenigstens dadurch lustig werden. Bei Ozzy ist das nicht der Fall. Vielmehr verlässt man sich darauf, dass es reicht, wie in Sing einfach tierische Protagonisten in menschlichen Situationen zu zeigen. Der Witz kommt dann schon von selbst. Das hat aber schon beim unverschämt erfolgreichen Kollegen kaum funktioniert, hier tut es das noch weniger. Der gelungenste Gag ist vielmehr der, als sich der Film doch mal an Realismus versucht: Während die Hunde über eine Lautsprechanlage miteinander kommunizieren, hören die Menschen im Gefängnis nur ein ständiges „wuff, wuff“.

Ein Fall für anspruchslose Kinder

Für einen Streifen, der anderthalb Stunden dauert, ist das ein bisschen wenig. Nennenswerte Figuren gibt es ebenso wenig: Bei den bösen Schurkenhunden handelt es sich um Klischees, beim Titelhelden reicht es nicht einmal dafür. Dass Ozzy bei den Goya Awards 2017 für den Preis als bester Animationsfilm nominiert war, hängt sicher eher mit der geringen Anzahl an heimischen Konkurrenten zusammen – zumal die Auszeichnung dann auch an das deutlich kreativere Psychonauts, The Forgotten Children ging. Doch da war die Zielgruppe auch deutlich höher. Wer seine Ansprüche genug herunterschraubt, weder von Humor, Geschichte noch Protagonisten viel erwartet, der kann es mal versuchen. Kinder werden an dem harmlosen Ausbruchsversuch der Knasthunde vermutlich ihren Spaß haben, zumal die Optik schlicht-solide und schön bunt ist. Warum es jetzt aber ausgerechnet dieser Film sein sollte und keiner der vielen Konkurrenten, das wird nie wirklich klar. Ein offizieller Deutschland-Release steht übrigens nach wie vor aus. Als Alternative gibt es aber US-, UK- und Spanien-Importe. Zudem wird Ozzy Anfang Mai 2017 beim Internationalen Trickfilm Festival in Stuttgart zu sehen sein.

(Anzeige)