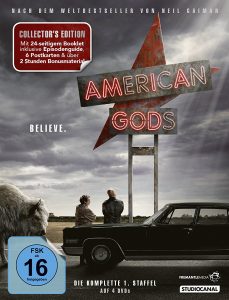

(OT: „American Gods – Season 1“, Regie: David Slade/Craig Zobel/Vincenzo Natali/Adam Kane/Floria Sigismondi, USA, 2017)

Endlich! Drei lange Jahre hat Shadow Moon (Ricky Whittle) warten müssen, bis er seine Zeit im Gefängnis abgesessen hat. Nun steht seine Entlassung an, ein neues Leben, eine Rückkehr zu seiner Frau Laura (Emily Browning)! Aber dann kommt doch alles anders. Nicht nur, dass Laura kurz vor dem Stichtag bei einem Autounfall ums Leben kommt, Shadow muss zudem erfahren, dass sie dabei auch noch eine Affäre hatte. Dafür lernt er zwei Männer kennen, auf die er gut und gern hätte verzichten können. Der mysteriöse Mr. Wednesday (Ian McShane) bietet ihm einen Job an Bodyguard an und lässt nicht locker, bis er Shadow so weit hat. Dann kommt noch Mad Sweeney (Pablo Schreiber) hinzu, der ernsthaft von sich behauptet, ein Leprechaun zu sein. Und es wird nicht bei den beiden bleiben: Mit der Zeit gesellen immer weitere Gestalten dazu, eine seltsamer als die andere, und stellen sich als Gottheiten vor.

Es war keine ganz leicht Geburt: Schon einmal war versucht worden, Neil Gaimans Kultroman „American Gods“ fürs Fernsehen zu adaptieren. Doch obwohl die Serienspezialisten von HBO viel Zeit und Mühe investierten, mehrere Autoren sich an die Umsetzung wagten und auch Gaiman (Coraline) selbst beteiligt war, es wollte einfach nicht klappen. Erst als das Projekt zu den Kollegen bei Starz wanderte, Michael Green (Alien: Covenant, Logan – The Wolverine) und Bryan Fuller (Hannibal) ins Boot geholt wurden, ging es endlich voran. Und es ist ein Glücksfall, dass wir am Ende doch noch eine Serie bekommen durften. Denn auch wenn die Geschichte inzwischen bekannt ist – das Buch erschien schließlich bereits 2001 – und viele Ticks und Eigenheiten von American Gods typisch für Fuller sind, das Ergebnis ist doch eine Serie, die kaum mit anderen zu vergleichen ist.

Stilvoll geht die Welt zugrunde

Da wäre zum einen die ungemeine Kunstfertigkeit, das absolute Bekenntnis zu Stil und edlem Geschmack. Dafür war auch Hannibal schon berühmt-berüchtigt, etwa in den surrealen Traumszenen von Will Graham. Hier wurde das aber noch einmal deutlich ausgebaut: Egal ob nun gerade Figuren abgeschlachtet werden oder sexuelle Exzesse auf dem Programm stehen, die Ereignisse wirken wie Kunstperfomances, weniger wie tatsächliche Ereignisse. Das passt einerseits gut zu einer Geschichte, in der nicht immer klar zwischen Realität und Fantasie unterschieden wird. In der die Grenze zwischen beiden ohnehin regelmäßig infrage gestellt wird. Der eine oder andere wird American Gods deshalb aber auch als zu selbstverliebt empfinden, als zu sehr mit sich selbst als mit der Geschichte beschäftigt.

Das liegt auch daran, dass es hier offensichtlich niemand eilig hat. Die eigentliche Handlung wird immer wieder durch Flashbacks unterbrochen, manchmal auch alte Sagen, die erzählt werden. Einige davon führen wieder zurück zur Hauptgeschichte, indem parallele Ereignisse gezeigt werden. Manche dieser Szenen dienen dazu, das stetig wachsende Ensemble näher vorzustellen. Dann wiederum gibt es welche, bei denen man nach der ersten Staffel gar nicht sagen kann, wozu es sie eigentlich gab. Das erfordert einiges an Geduld, auch eine etwas gesteigerte Frusttoleranz: Wer nicht durch den Roman weiß, was gespielt wird, und darauf drängt, endlich mal aufgeklärt zu werden, der könnte leicht sauer reagieren, wenn die nächste inhaltliche Unterbrechung ansteht. Und die nächste. Und man nicht einmal weiß wofür.

Bizarre Zwischenstopps auf einer langen Reise

Immerhin: So langsam American Gods auch voranschreitet, es sind doch eine Menge bizarre Momente, die wir während des Roadtrips erleben dürfen. Vor allem aber sind es wunderbar kuriose Figuren, welche die TV-Interpretation bevölkern. Ob es nun die alten Götter sind – Peter Stormare als versoffener, grausamer nordischer Gott Czernobog, Yetide Badaki als männerverschlingende Göttin der Fruchtbarkeit –, oder die modernere Variante in Form von Technologie oder Medien, die Figuren sind ebenso fremd wie bekannt, völlig unterschiedlich und doch in ihrer Eigenartigkeit vereint. Großartig ist beispielsweise Gillian Anderson, die als Medienbeauftragte der Götter in zahlreiche Rollen schlüpft. Oder auch Newcomer Bruce Langley, die technologische Variante: nervig, selbstbewusst, brillant. Ein großer Anteil des Reizes von Buch wie TV-Produktion ist das Nebeneinander der unterschiedlichsten Gottheiten, die im „wahren“ Leben eigentlich keine Berührungspunkte haben.

Und doch ist American Gods eben auch mehr als das. Anders als etwa Penny Dreadful, wo das Crossover in sich selbst Sinn und Zweck ist, dienen die Gegenüberstellungen der göttlichen Kreaturen hier auch der Frage: Woran glauben wir eigentlich? Weshalb glauben wir? Und welche Konsequenzen hat das für uns selbst? Das könnte für den einen oder anderen schwer zu schlucken sein, zumal die Geschichte sehr satirisch mit diesen Fragen umgeht, mit geradezu sadistischer Freude die vielen kleinen Lügen des Alltags auseinandernimmt. Wunderbar: die letzte der acht Folgen, in der ein religiöses Fest in einem ganz anderen Licht erscheint. Nicht nur, dass dem Publikum hier der Spiegel vorgehalten wird, Fuller zeigt zudem seine stilistische Bandbreite: Der Horror von Hannibal trifft auf das Skurril-Verspielte von Pushing Daisies, Humor auf Spannung. Wer die langsamen Stilübungen zuvor überstanden hat, darf hier mitansehen, wie sich die Situation zuspitzt und sich für die bereits angekündigte zweite Staffel etwas deutlich Größeres und Gewaltigeres ankündigt.

(Anzeige)