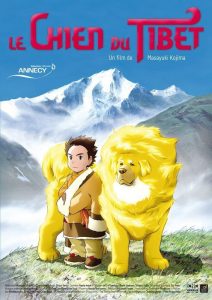

(„Tibet Inu Monogatari: Kiniro no Dao Jie“, Regie: Masayuki Kojima, China/Japan, 2011)

Seit vielen Jahren schon hat Tenzin seinen Vater nicht mehr gesehen. Eigentlich erinnert er sich auch kaum an ihn. Große Lust auf ein Wiedersehen hat aber so oder so nicht, hat der doch damals seine Familie verlassen. Nun aber ist Tenzins Mutter tot und der 10-Jährige hat keine andere Wahl, als sein Stadtleben aufzugeben und zu seinem Vater zu ziehen, der in einer ländlichen Gegend von Tibet lebt. Es ist schon eine ziemliche Umstellung für den Jungen. Mit dem Schafehüten kann er nicht viel anfangen. Mit den anderen Jungs noch weniger, drangsalieren sie ihn doch regelmäßig. Erst als Tenzin in den Bergen einer goldenen Tibetdogge begegnet, findet er einen ersten Freund. Doch auch die Freude hält nur kurz an: Jemand hat begonnen, wahllos Menschen und Tier in der Gegend zu töten. Und ausgerechnet dieser Hund soll der Übeltäter sein.

Seit vielen Jahren schon hat Tenzin seinen Vater nicht mehr gesehen. Eigentlich erinnert er sich auch kaum an ihn. Große Lust auf ein Wiedersehen hat aber so oder so nicht, hat der doch damals seine Familie verlassen. Nun aber ist Tenzins Mutter tot und der 10-Jährige hat keine andere Wahl, als sein Stadtleben aufzugeben und zu seinem Vater zu ziehen, der in einer ländlichen Gegend von Tibet lebt. Es ist schon eine ziemliche Umstellung für den Jungen. Mit dem Schafehüten kann er nicht viel anfangen. Mit den anderen Jungs noch weniger, drangsalieren sie ihn doch regelmäßig. Erst als Tenzin in den Bergen einer goldenen Tibetdogge begegnet, findet er einen ersten Freund. Doch auch die Freude hält nur kurz an: Jemand hat begonnen, wahllos Menschen und Tier in der Gegend zu töten. Und ausgerechnet dieser Hund soll der Übeltäter sein.

Im europäischen Kino sind grenzüberschreitende Coproduktionen an der Tagesordnung. Und auch die USA oder südamerikanische Staaten arbeiten gern mal mit den Nachbarn zusammen. Ganz anders in Asien, wo bis heute jeder sein eigenes Süppchen kocht. Allein deshalb schon macht The Tibetan Dog neugierig: ein chinesisch-japanischer Animationsfilm? Das hat nun wirklich Seltenheitswert. Wenn dann auch noch Masayuki Kojima (Monster, Piano Forest) Regie führt und die Geschichte im nur selten gezeigten Tibet spielt, dann sind das mehr als genügend Gründe, das Ergebnis einmal sehen zu wollen.

Von Buttertees und riesigen Hunden

Um eines aber vorwegzunehmen: The Tibetan Dog ist nicht annähernd so ungewöhnlich, wie er sich vielleicht anhört. Vom tibetanischen Szenario merkt man beispielsweise relativ wenig. An einer Stelle fremdelt Tenzin ein wenig mit der dortigen Gewohnheit, Butter in den Tee zu tun. Und dann wäre da natürlich noch die titelgebende Tibetdogge, eine ursprünglich nur dort vorzufindende Hunderasse. Beides spielt aber keine übermäßig große Rolle, ist letztendlich nur Beiwerk bzw. reine Kosmetik.

Tatsächlich dürfte sich so mancher Zuschauer erst einmal an Heidi erinnert fühlen, wo ebenfalls ein Kind erstmals in die Berge kommt und lernen muss, Tiere zu hüten. Nun ist Tenzin nicht annähernd so weinerlich veranlagt wie seine schweizerische Kollegin. Außerdem wird The Tibetan Dog deutlich düsterer: Wo es in den Alpen meistens nur um kleine Alltagsgeschichten ging, darf hier auch mal auf Leben und Tod gekämpft werden. Und nicht jeder überlebt diesen Kampf, erstaunlich viele müssen hier am Ende ins Gras beißen.

Ein Film ohne erkennbares Ziel

So ganz zusammenpassen tut das nicht. Einige Elemente sind eigentlich zu düster für Kinder, für Erwachsene ist der in Annecy nominierte Film wiederum zu einfach gestrickt. Manchmal kommen bei der engen Freundschaft zwischen Tenzin und der goldenen Dogge sogar Erinnerungen an Lassie zurück – diverse „Dialoge“ inklusive. Insgesamt ist es schwer zu sagen, was The Tibetan Dog eigentlich genau wollte. Das Geheimnis um die Morde ist zu spät, um wirklich als Haupthandlung durchgehen zu können, findet auch keinen befriedigenden Abschluss. Der Konflikt zwischen dem Jungen und seinem Vater ist im Handumdrehen beigelegt – was auch damit zusammenhängt, dass der Vater so gut wie nie zu sehen ist. Es gibt eine Großmutter, die fragwürdige Mittelchen verkauft, der komischen Wirkung wegen, die für den Film aber komplett unwichtig ist. Der Konflikt zwischen Stadt und Land ist kaum ausgearbeitet. Und manchen Verhaltensweisen wäre mit der Bezeichnung „bescheuert“ noch geschmeichelt.

Es ist deswegen nicht der ganz große Verlust, dass The Tibetan Dog nie in Deutschland erschienen ist. Trotz einzelner interessanter Elemente und einer grundsätzlich ganz schönen Optik vom Traditionsstudio Madhouse (Ame & Yuki – Die Wolfskinder, Tokyo Godfathers) aus der tibetanischen EInöde: Der Film ist nicht wirklich spannend. Das meiste ist ziemlich vorhersehbar, zum Ende hin kommt noch recht viel Pathos hinzu. Wen das nicht stört, der bekommt vergleichsweise günstig einen Frankreichimport. Eine reguläre Deutschland-Veröffentlichung ist hingegen eher unwahrscheinlich, dafür ist er gleichzeitig zu eigen und nicht eigen genug.

(Anzeige)