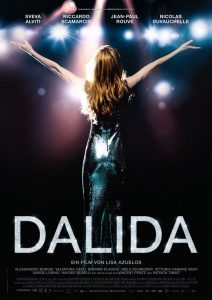

(OT: „Dalida“, Regie: Lisa Azuelos, Frankreich, 2016)

Beruflich schwimmt Dalida (Sveva Alviti) auf einer absoluten Erfolgswelle: Sie verkauft Millionen von Platten, tritt vor ausverkauftem Publikum auf, die Fans liegen ihr zu Füßen. Privat sieht es jedoch deutlich düsterer aus. Die Ehe mit Lucien Morisse (Jean-Paul Rouve), der sie einst entdeckte und als Besitzer eines Privatradios groß herausbrachte, scheitert bald. An männlicher Begleitung mangelt es ihr dennoch nicht: In den Folgejahren hat sie unter anderem mit dem italienischen Studenten Jean Sobieski (Niels Schneider) und dem hitzigen Grafen Richard Chanfray (Nicolas Duvauchelle) Affären. Doch wirklichen Halt findet sie bei niemandem. Lediglich ihr Bruder Orlando (Riccardo Scamarcio), der maßgeblich ihre Karriere vorantreibt, bleibt treu an ihrer Seite – bis zum Schluss.

Dalida war auf der musikalischen Weltbühne eine absolute Ausnahmeerscheinung. Mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern spielte sie in einer Liga mit Legenden wie Queen, U2 oder Phil Collins, was sie zu einer der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Interpreten aller Zeiten machte. Wobei es natürlich auch Lieder auf Englisch gab. Oder Deutsch. Griechisch. Sogar Japanisch war dabei. Am häufigsten sang sie aber auf Französisch oder Italienisch, zwei ihrer Staatsbürgerschaften. Die dritte: ägyptisch. Denn dort wurde sie am 17. März 1933 unter dem Namen Yolanda Cristina Gigliotti geboren. Dort gewann sie auch den Titel der Miss Egypt, bevor sie anschließend die Welt der Musik eroberte.

So viel Leben, so wenig Zeit

Einer solch bemerkenswerten Karriere gerecht zu werden, das ist alles andere als eine einfache Aufgabe. Regisseurin und Drehbuchautorin Lisa Azuelos (Ein Augenblick Liebe) versuchte es dennoch – mit einem eher gemischten Ergebnis. Das größte Problem ist, dass die Französin den ganz großen Bogen schlagen will, von der Kindheit bis zu ihrem tragischen Tod, die beruflichen Höhepunkte ebenso abklappern will wie die persönlichen Tiefschläge. Und auch wenn das Leben der Künstlerin mit 54 Jahren eher kurz war, so war es doch zu lang und ereignisreich, um es in nur zwei Stunden aufarbeiten zu wollen.

Fast schon befremdlich kurz kommt dabei der Aspekt der Musik. Wir hören zwar immer mal wieder Lieder von ihr, die von Hauptdarstellerin Sveva Alviti in überzeugenden Playback-Szenen dargestellt werden. Es wird aber kaum ein Wort darüber verloren. Welche Verbindung Dalida zu ihrer Kunst hatte, das wird nie wirklich spürbar. Stattdessen konzentriert sich der Film auf die tragischen Ereignisse in ihrer Familie: die Verhaftung ihres Vaters, die unglücklichen Beziehungen zu den Männern, eine Abtreibung, ihre Verzweiflung. Mit einem Selbstmordversuch beginnt Dalida, arbeitet sich anschließend von der Kindheit bis zu dem Tod 1987 vor. Diverse Zeitsprünge inklusive.

Wer war noch mal welcher Mann?

Es ist aber nicht nur die chronologische Sprunghaftigkeit, die dafür verantwortlich ist, wie wenig hier vieles zu fassen ist. Es liegt auch an der Kürze dieser Momente. Ein maßgeblicher Grund für ihren Selbstmordversuch soll der Suizid des italienischen Künstlers Luigi Tenco (Alessandro Borghi) gewesen sein. Den lernen wir erst nach dem Selbstmordversuch kennen, sehen ihn aber nur ein paar Minuten – nicht genug, um ein Gespür für ihn zu bekommen. Auch Lucien Morisse, immerhin der große Förderer von Dalida springt direkt von der Eheschließung zu dem Eheaus, ohne dass wir die eigentliche Ehe erleben dürfen. Bei anderen Männern fällt es noch schwerer, sie in Erinnerung zu behalten: So schnell dreht sich das Liebeskarussell, dass man im Anschluss kaum mehr weiß, wer eigentlich wer war.

Damit einher geht eine etwas plumpe Erzählstruktur: Wohl auch um Zeit zu sparen, werden diverse Rückblicke in Gesprächen konzentriert, die nach dem Selbstmordversuch stattgefunden haben sollen. Anstatt zu zeigen, wie Dalidas Leben war, wird es zusammengefasst. Durch diese starke Reduktion mutet Dalida zuweilen wie eine Seifenoper an. Wie der Versuch, möglichst viel Drama in möglichst kurzer Zeit auszubreiten. Obwohl der Film auf der Biografie von Dalidas Bruder Orlando basiert, wirkt das Gezeigte dadurch oft nicht echt. Die vielen durchaus traurigen Ereignisse bleiben so ohne emotionale Auswirkung. Trotz der schicken Glamouroptik ist das Werk eine erstaunlich nüchterne Abarbeitung einer Liste, an die man sich schneller gewöhnt hat, als es das Thema verdient hätte.

(Anzeige)