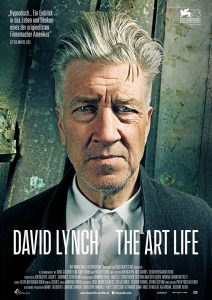

(OT: „David Lynch: The Art Life“, Regie: Jon Nguyen/Rick Barnes/Olivia Neergaard-Holm, USA/Dänemark, 2016)

Lange ist es her, dass man mal wieder ein Lebenszeichen von David Lynch gesehen hat. Lässt man einmal den Musikfilm Duran Duran: Unstaged außen vor, muss man schon ein ganzes Stück in der Zeit zurückreisen. Inland Empire war zuvor das letzte Mal, dass der legendäre und einflussreiche Regisseur sich hinter die Kamera begeben hat. Es grenzte daher schon an ein Wunder, dass Lynch sich entschied, doch noch einmal zu seiner Serie Twin Peaks zurückzukehren, die in den 90ern absoluter Kult war und ihn auch im Mainstream zu einer Größe machte.

Der Zeitpunkt für David Lynch: The Art Life ist also ideal: Das zurückgezogene Genie öffnet die Tore zu seinem Haus und seinem Inneren, lässt uns daran teilhaben, wie es zu dem wurde, was es heute ist. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das jedoch ein wenig anders aus, wie bei Lynch zu erwarten. Überraschend ist beispielsweise, dass der Bereich Film fast völlig ausgeblendet wird. Während wir uns langsam chronologisch nach vorne bewegen, machen wir kurz bei Eraserhead Halt, seinem surrealen Kinodebüt aus dem Jahr 1977. Aber es bleibt nur ein kurzer Halt, der Dokumentarfilm interessiert sich für ganz andere Aspekte.

Aus der Mittelklasse an die künstlerische Spitze

Genauer begleitet das Regietrio Jon Nguyen, Rick Barnes und Olivia Neergaard-Holm den berühmten Kollegen während seiner Erinnerungen in die Kindheit. Das Ziel: aufzuzeigen, wie aus dem kleinen Jungen einer Mittelklasse-Familie zu dem großen Künstler aufsteigen konnte. Das ist mit vielen Anekdoten verbunden, die Lynch aus seinem Elternhaus mitgebracht hat. Stationen, die ihn und sein Verständnis für Kunst geprägt haben. Oder zumindest geprägt haben sollen. Denn zu keiner Zeit stellt David Lynch: The Art Life je in Frage, wer das Sagen hat: der Porträtierte selbst.

Das ist auf der einen Seite naheliegend, da das Thema sich selbst nun mal am besten kennt. Aber es bedeutet eben auch, dass eine unabhängige Auseinandersetzung damit fehlt. Außer Lynch kommen keine anderen Menschen zu Wort, die ein differenziertes Licht auf ihn werfen könnten. Auch Analysen sind in dem Dokumentarfilm nicht vorgesehen. Nguyen, Barnes und Neergaard-Holm lassen den Regisseur völlig frei gewähren, so als wären sie selbst gar nicht da. Dadurch wirkt David Lynch: The Art Life oft eher wie ein Vortrag, eine Autobiografie in Bildern. Eine Autobiografie, die aber überhaupt nicht verraten will, wer ihr Inhalt eigentlich ist. Rätselhaft sind die Filme von Lynch meistens, umgeben von Nebeln und Mysterien. Wer hier erhofft hat, diese Nebel würden etwas beiseite geweht und würden so einen Blick auf den Menschen gewähren – keine Chance.

Faszinierende Einblicke in eine surreale Kunst

Interessant ist David Lynch: The Art Life dennoch. Und sehenswert. Das liegt jedoch bedingt an dem, was Lynch über sein Leben zu erzählen hat. Spannender ist, wenn wir ihm in sein Atelier folgen und wir frühere Werke, aber auch aktuelle Arbeiten sehen dürfen. Gerade Malerei spielte von Anfang an eine große Rolle in seinem Leben. Seine Vorliebe für das Surreale und Groteske manifestierte sich dort bereits, lange bevor er je auf einem Regiestuhl Platz nahm. Eigenartige Szenerien, bevölkert von menschenartigen Gebilden, verstörend und zugleich oft melancholisch – der Film weckt das Verlangen, eine Ausstellung des Künstlers zu besuchen. Aber auch der Weg dorthin, wenn Lynch an der Leinwand steht, mit Farben und Materialien zu verschmelzen scheint, sind ein faszinierender Anblick, der vermutlich mehr über ihn verrät, als es die vielen Interviews tut.

(Anzeige)