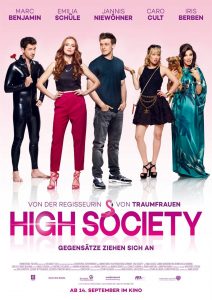

(OT: „High Society“, Regie: Anika Decker, Deutschland, 2017)

Anabel (Emilia Schüle) hat so ziemlich alles, was man sich vom Leben wünschen kann. Materiell zumindest, Geld gibt es in ihrer Familie wie Heu. Und doch hat sie sich immer ein wenig fehl am Platz gefühlt. Vor allem mit ihrer Mutter Trixi (Iris Berben) gibt es regelmäßig Zoff. Aus gutem Grund: Eigentlich ist sie gar nicht ihre Mutter. Genauer wurden Anabel und Aura (Caro Cult) bei ihrer Geburt vertauscht und wuchsen anschließend bei der jeweils falschen Familie auf. Der Schock bei allen Beteiligten sitzt tief, auch für Anabel, als sie feststellt, wer ihre wahre Mutter ist: Carmen Schlonz (Katja Riemann). Die wohnt mit ihren vielen unehelichen Kindern in einem Plattenbau und versucht als Kassiererin in einem Supermarkt die Welt zu retten. Und dann gerät Anabel bei ihrem Neustart auch noch mit dem Polizisten Yann (Jannis Niewöhner) aneinander, ausgerechnet der Freund von Caro. Richtig chaotisch wird es jedoch erst, als sie auch noch die Bekanntschaft des erfolgreichen Start-up-Unternehmers Benjamin Schwarz (Marc Benjamin) macht, der sich durchaus mehr vorstellen könnte – auf eine ganz eigene Weise.

Wer hat nicht schon einmal das Gefühl gehabt, in einem falschen Leben gelandet zu sein? An einem Ort zu sein, an den er gar nicht hingehört? High Society weckt dieses Gefühl gleich doppelt. Oben auf der Leinwand, wenn zwei offensichtlich konträre und nichtkompatible Familien die Plätze tauschen. Aber auch vor der Leinwand, wenn man verzweifelt versucht, aus diesem bizarren Treiben irgendwo Sinn herauszuquetschen. Und sich wünscht, ganz schnell ganz woanders zu sein, weit weg von dem Kino, in dem der Film gerade läuft. Ein Film, der auf wirklich bemerkenswerte Weise so gar nicht funktioniert.

Ein Film, der sich nicht für das eigene Thema interessiert

Nicht, dass das Szenario grundsätzlich verkehrt wäre. Klar, vertauschte Babys ist schon ein recht billiger Vorwand, um die beiden grundverschiedenen Familien aufeinanderprallen zu lassen. Lustig kann das Spiel mit solchen Gegensätzen aber schon sein. Gerade in Zeiten, in denen immer wieder von einer sich öffnenden Schere zwischen Arm und Reich die Rede ist, ist eine verbindende Klassenkomödie nicht verkehrt. Das Problem ist nur: High Society ist selten komisch, interessiert sich auch gar nicht so wirklich für diesen Kontrast. Am Anfang wird noch sehr mit den unterschiedlichen Lebensrealitäten der beiden Parteien gespielt. Doch im Laufe der Geschichte wird dieser Aspekt zunehmend ignoriert, als hätte es ihn nie gegeben.

Mit der Realität hat das auf der Leinwand sowieso nichts zu tun. Wo sich andere vielleicht an sozialen Zwischentönen versucht hätten, da vertraut Regisseurin und Drehbuchautorin Anika Decker (Traumfrauen) lieber auf Brachialhumor. Praktisch jeder, der hier mal vorbeischaut – und das sind eine Menge, High Society versammelt einiges an Schauspielprominenz –, ist eine Karikatur. In Maßen kann das lustig sein. Iris Berben als lebensfremde Upperclass-Champagnertrinkerin reißt ebenso wie Katja Riemann als prollige Weltverbesserin die eine oder andere Szene an sich. Auch Manuel Rubey als nichtsnutziger Mitbewohner lässt man sich gefallen. Für einen ganzen Film reicht das jedoch nicht. Nicht, dass Decker es dabei belassen würde. Eigentlich will sie mehr und verliert dabei völlig den Blick für das große Ganze.

Willkürlichkeit in Personalunion

Beispiel Romanze. Dass Anabel und Yann füreinander bestimmt sind, daran lässt der Film keinen Zweifel. Von Anfang an wird man als Zuschauer geradeweg zum offensichtlichen Ende hin geprügelt. Wie immer in diesen Filmen. Der Weg wiederum, der ist Decker völlig egal. Einige schöne Szenen gibt es zwischen Schüle (LenaLove) und Niewöhner (Rubinrot). So wie man den Darstellern insgesamt wenig Vorwürfe machen kann, die sich an dem Drehbuch abarbeiten. Aber die Annäherung ist viel zu schnell: Im einen Moment ist man sich spinnefeind, im nächsten liiert, danach wieder auseinander – ohne dass der Film jemals versuchen würde, die Entwicklung zu rechtfertigen. keiner verhält sich so, wie man es von einem Menschen erwarten würde.

Diese Willkürlichkeit zeigt sich gerade auch in Anabel, die nie wirklich ein klares Profil bekommt. Im einen Moment ist sie eine typisch verzogene Millionärstochter, im nächsten Moment das mitfühlende Mädchen von nebenan, auch der Intelligenzquotient scheint ziemlichen Schwankungen zu unterliegen. Besonders schlimm wird es aber zum Ende, wenn High Society noch ein weiteres Fass aufmacht, auf dem Weg zu einer Idee einen Handlungsstrang verfolgt, der nicht zum Rest passt und erneut am Humor scheitert. Das ist schade, eigentlich sogar richtig ärgerlich. Nicht nur erweist die Komödie dem deutschen Film einen Bärendienst, indem er das Vorurteil der miesen hiesigen Qualität füttert. Es ist vor allem eine unglaubliche Verschwendung von Schauspieltalent: Man hätte den jungen wie auch erfahrenen Darstellern einen besseren Film gewünscht. Und sich selbst natürlich auch.

(Anzeige)