(OT: „The Shining“, Regie: Stanley Kubrick, USA/UK, 1980)

Keiner soll sagen können, dass er nicht gewarnt worden wäre. Die Wintermonate können lang sein, lang und einsam. Das wurde ihm gesagt. Schon einmal wäre jemand während dieser Zeit durchgedreht, weil er mit der Situation nicht klarkam. Für Jack Torrance (Jack Nicholson) hört sich das dennoch wie ein Traum an. Als Aufpasser des abgeschiedenen Berghotels in Colorado könne er endlich das Buch schreiben, von dem er immer geträumt habe. Auch seine Frau Wendy (Shelley Duvall) gefällt der Gedanke, in dem weiträumigen Hotel eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen. Bei Sohn Danny (Danny Llloyd) hält sich die Begeisterung jedoch in Grenzen. Zu recht, wie sich bald herausstellen soll: Immer wieder machen die drei seltsame Erfahrungen, die sie an ihrem eigenen Verstand zweifeln lassen. Und an dem der anderen.

Keiner soll sagen können, dass er nicht gewarnt worden wäre. Die Wintermonate können lang sein, lang und einsam. Das wurde ihm gesagt. Schon einmal wäre jemand während dieser Zeit durchgedreht, weil er mit der Situation nicht klarkam. Für Jack Torrance (Jack Nicholson) hört sich das dennoch wie ein Traum an. Als Aufpasser des abgeschiedenen Berghotels in Colorado könne er endlich das Buch schreiben, von dem er immer geträumt habe. Auch seine Frau Wendy (Shelley Duvall) gefällt der Gedanke, in dem weiträumigen Hotel eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen. Bei Sohn Danny (Danny Llloyd) hält sich die Begeisterung jedoch in Grenzen. Zu recht, wie sich bald herausstellen soll: Immer wieder machen die drei seltsame Erfahrungen, die sie an ihrem eigenen Verstand zweifeln lassen. Und an dem der anderen.

Shining ist sicher einer der berühmtesten und meist gelobten Verfilmungen von Stephen King. Gleichzeitig ist es eine der kontroversesten. Kontrovers, weil sie sich nur wenig darum schert, was Zuschauer von einem Horrorfilm erwarten. Kontrovers, weil sich Stanley Kubrick noch weniger darum scherte, was King mit seinem drei Jahre zuvor erschienenen Bestseller eigentlich wollte. Dort war das Haus noch der eigentliche Protagonist gewesen, ein Ort des Bösen, ähnlich zu Horrorklassikern wie Bis das Blut gefriert. Kubrick nimmt das zwar zur Kenntnis. Am Ende ist es aber nur der Vorwand, um die Geschichte einer auseinanderbrechenden Familie zu erzählen.

Wenn Weite zum Gefängnis wird

Davon ist anfangs natürlich wenig zu spüren. Die nicht enden wollende Autofahrt, umrahmt von malerischen Bergen und einem wunderbaren blauen Himmel – bei diesem Gefühl von Weite und Freiheit ist es kein Wunder, dass Jack schnell ins Schwärmen gerät. Das Gefühl von Weite wird auch später noch bleiben, sich aber mit dem Gefühl des Verlorenseins vermischen. Anfangs, wenn die ausführlichen Kamerafahrten durch das Hotel streifen, schaut man mit großen Augen zu, ist überwältigt von den langen Gängen und den vielen Zimmern. Nimmt das Gebäude denn kein Ende? Selbst die Küche bietet genügend Möglichkeiten, sich zu verlaufen, ist größer als so manche Wohnung.

Aber dieser Eindruck ist trügerisch, Kubrick macht uns zu staunenden Kindern und lässt uns anschließend allein. Obwohl der knapp zwei Stunden dauernde Film fast ausschließlich in dem Hotel spielt, werden wir nie ein Gefühl für dessen Dimensionen oder die Anordnung der Räume bekommen. Wir laufen Treffen auf uns ab, fahren mit Dannys Dreirad umher und drehen uns doch nur im Kreis. Wer einmal das Hotel betreten hat, so scheint es, kommt nicht wieder heraus.

Und doch lässt Kubrick völlig offen, ob das Haus normal oder verflucht ist, ob das Böse an dem Ort weilte oder schon in uns war. Denn eigentlich passiert gar nicht so viel. Zu wenig sogar, wenn es nach so manchem Horrorfan geht. Nur kurze Momente durchbrechen den Alltag, so als wären sie nie geschehen. Diese Momente haben es dafür aber zum Teil in sich: Manche sind verstörend, andere furchterregend, Fanale voller Blut, seltsamer Menschen und surrealer Begegnungen.

Wer spinnt hier eigentlich?

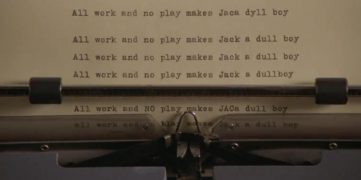

Und doch kehren wir immer wieder zu den dreien zurück, das eigentliche Thema. Große Sympathieträger sind sie eigentlich nicht. Man kann sich nicht einmal sicher sein, ob sie überhaupt normale Menschen sind. Danny redet von Anfang an mit einem imaginären Fingerfreund, Jack zeigt bald gewaltige Aggressionen. Und selbst Wendy, die um jede Harmonie bemühte Wendy, wirkt bald mindestens seltsam. Wenn nicht gar völlig verrückt. Das passt zu der dröhnenden Musik, die einem das letzte bisschen Normalität aus dem Körper prügelt. Das passt zu den komischen Szenen, dessen Zeugen das Trio wird. Aber es bleibt eben offen, ob es reale Szenen sind oder nur Zeichen von Wahnsinn. Zuverlässige Erzähler sind die drei nicht, es fehlt an neutralen Beobachtern, die aus dem Spuk etwas Greifbares machen.

Dass man an Jack, Wendy und Danny zweifelt, liegt aber auch an den Schauspielern. Völlig übertrieben sind die Darstellungen der drei. In einem normalen Kontext hätte man Shining für das exorbitante overacting in Stücke gerissen. Aber Shining ist eben nicht normal. Gerade weil die drei Figuren so unnatürlich wirken, werden wir immer tiefer in den Strudel aus Wahnsinn und Gewalt gezogen. Wir gehen in dem Labyrinth des Anwesens verloren, aber auch in dem mentalen Labyrinth der drei Bewohner. Das so idyllische Hotel wird zu einer Hölle, in der Teufel und Verdammte kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind. Die Spannung besteht also weniger darin, welche Bedrohung in der verschneiten Einöde wartet, sondern welche Monster in uns selbst geweckt werden. Das macht den Film im Vergleich zu dem oft ziemlich unmittelbaren, übernatürlichen Horror anderer King-Adaptionen mindestens gewöhnungsbedürftig, verleiht ihm aber auch seinen besonderen Reiz. Denn hier gibt es kein wirkliches Entkommen.

(Anzeige)