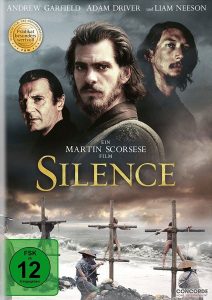

(OT: „Silence“, Regie: Martin Scorsese, USA/Taiwan/Mexiko, 2016)

Es sind furchtbare Geschichten, die im Jahr 1638 aus Japan nach Portugal gebracht werden. Unbarmherzig und brutal sollen alle Christen verfolgt werden, Missionare werden ohne Ausnahme aus dem abgeschotteten Inselstaat verbannt. Doch die schlimmste Nachricht: Ausgerechnet der berühmte Pater Cristóvão Ferreira (Liam Neeson), der sich so sehr um die Verbreitung des Christentums bemüht hat, soll vom Glauben abgefallen sein. Sein Schüler Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) will nicht wahrhaben, was da übermittelt wird. Nichts als Gerüchte sind das, davon ist er überzeugt. Und so macht er sich gemeinsam mit seinem Begleiter Bruder Francisco Garupe (Adam Driver) auf die gefährliche Reise in das fernöstliche Land, um den verschollenen Lehrmeister aufzuspüren und zurückzuholen.

Es ist das Vorrecht großer Regisseure, dass sie manchmal Filme machen dürfen, von denen jeder schon im Vorfeld sagen kann: Das will doch keiner sehen. Siehe Martin Scorseses neuestes Werk. Okay, in den USA gibt es schon immer mal wieder glaubensbasierte Filme, die einiges an Geld einspielen. Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott zum Beispiel. Doch handelt es sich bei denen um wenig ambitionierte Werke, die ein bisschen die geschundene religiöse Seele Amerikas streichlen wollen. Das Fazit: Mit ein bisschen Glauben wird alles besser! Nicht bei Silence. Wer es im alten Japan wagte, Christ zu sein, wurde so lange unterdrückt, verstümmelt oder ermordet, bis er keiner mehr war.

Harte Kost im alten Japan

Scorsese schont sein Publikum dann auch nicht, wenn es um das Aufzeigen der Gräueltaten geht. Brutal, geradezu sadistisch gingen die Japaner vor, wenn es darum ging, jeglichen fremden Glauben in ihrem Land schon im Keim zu ersticken. Das erinnert manchmal an Mel Gibsons umstrittenes Die Passion Christi. Anders als dort vermeidet es Silence jedoch, die Andersdenkenden grundsätzlich zu verdammen. Dass die rigorose Abschottung Japans auch mit der aggressiven Kolonialisierung des Westens zu tun hat und einem Aufstand japanischer Christen, das wird zumindest erwähnt. Und gerade zum Ende hin zeigt der fernöstliche Inquisitor, dass er der fremden Religion nicht grundsätzlich ablehnen gegenübersteht. Sie passe nur nicht in sein Land, stelle eine Gefahr für sie dar.

Dass der Film trotz recht eindeutiger Tendenzen – Sebastião wirkt schon fast wie der Messias selbst, während die japanische Obrigkeit etwas Perfides an sich hat – zumindest in Ansätzen einen Austausch sucht, hängt auch mit der Vorlage zusammen. Anders als Streifen wie Der letzte Samurai, die eindeutige Kinder des Westens sind, basiert der Film auf einem japanischen Buch. „Chinmoku“, auf Deutsch „Schweigen“ heißt es, und wurde in den 60ern von Endō Shūsaku geschrieben. Der war selbst Katholik in Japan und hatte daher einen persönlichen Zugang zu dem Austausch beider Seiten. Mehr als 20 Jahre hatte Scorsese dieses Buch verfilmen wollen, bis er endlich seinen Willen umsetzen konnte – sicher bekräftigt durch den Erfolg seines letzten Films The Wolf of Wall Street.

Eile mit Weile

Mit diesem teilt Silence dann auch die Überlänge: 160 Minuten dauert die Odyssee des jungen Christen. Das ist viel, vor allem für einen Film, der so ruhig ist wie dieser hier. Wo die Finanzwelt-Satire durch schnelle Schnitte und einen schrillen Ton jeglichen Anflug von Langeweile in Stücke hackte, lässt sich Scorsese hier viel Zeit. Zurückgenommen, geradezu meditativ schreitet er durch das alte Japan, kostet jede einzelne Minute genüsslich aus. Das sind – von den brutalen Szenen abgesehen – wunderbare Anblicke, weshalb der Film auch im Rennen um einen Oscar für die beste Kamera war. Er verzichtet zudem darauf, durch dramatische Musik die Leerstellen füllen zu wollen. Das macht Silence aber auch wieder zu einem fordernden Film. Ein anstrengender Film sogar. Für viele auch ein langweiliger Film. Scorsese zwingt uns zuzuschauen, egal ob etwas passiert, wieder auf brutale Weise jemand zum Glaubensverzicht gezwungen werden soll. Egal ob nichts passiert, die Figuren nur in sich selbst sind, ihre Kämpfe innerlich austragen.

Eine Schwäche für religiöse Themen hat der amerikanische Altmeister (Taxi Driver, Wie ein wilder Stier) schon immer gehabt, etwa in seinem kontroversen Film Die letzte Versuchung Christi. Ähnlich nachhaltig wird Silence, das an den Kinokassen gnadenlos gefloppt ist, kaum nachwirken. Dabei hat er einiges zu sagen, auch wenn er es nicht tut: In Zeiten, in denen Toleranz und Austausch mit fremden Kulturen Tagesgeschäft sind, lohnt es sich, ein bisschen innezuhalten. Woran glaube ich wirklich? Was davon ist wichtig, was bloß Tradition? Wie begegne ich jemandem, dessen Welt eine ganz andere ist? Eindeutigen Antworten verweigert sich Silence, spannt Figuren wie Publikum mit dem konsequenten Schweigen auf die Folter. Erlösung? Die gibt es nicht, die muss jeder für sich selbst suchen. Die Grenzen zwischen Glauben und Fanatismus, zwischen Identität und Toleranz, die kann jeder nur für sich selber ziehen.

(Anzeige)