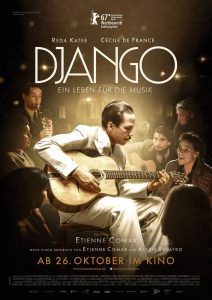

(OT: „Django“, Regie: Etienne Comar, Frankreich, 2017)

Wenn Django Reinhardt (Reda Kateb) anfängt zu spielen, dann gibt es kein Halten mehr: Der ganze Saal lässt sich von der Spielfreude und Leidenschaft des Jazz-Musikers anstecken. Selbst die deutschen Besatzer, welche in Paris 1943 das kulturelle Leben bestimmen, sind empfänglich für die Auftritte des Unterhalters – und das obwohl er den verhassten und verfolgten Sinti angehört. So lange er sich an die Regeln hält und gesittete Musik spielt, lassen sie ihn aber gewähren. Doch je länger der Krieg andauert, umso brenzliger wird die Situation für ihn. Und so beschließt er, mit der Hilfe seiner Geliebten Louise (Cécile De France) aus der Stadt zu fliehen und sein Heil in der Schweiz zu suchen.

Es gehört einfach zum guten Ton, dass jeder halbwegs bekannte Musiker irgendwann einmal ein eigenes Biopic spendiert bekommt. Und Django Reinhardt war bekannt, sehr sogar: Der in Belgien geborene Musiker gilt als einer der Wegbereiter des europäischen Jazz. Als solcher hat er im Laufe der Zeit auch schon so manchen Film inspiriert. Sergio Corbuccis Westernklassiker Django wurde nach ihm benannt, es gab Referenzen in Woody Allens Sweet and Lowdown und im Zeichentrick-Highlight Das große Rennen von Belleville. Nun wurde es höchste Zeit, dass auch einmal ein richtiger und nur ihm gewidmeter Film das Tageslicht erblickt.

Interessante Ansätze

Django – Ein Leben für die Musik ist das aber nur bedingt. Anstatt wie üblich zu versuchen, das Leben eines Künstlers über einen langen Zeitraum zu begleiten, entschied sich der französische Regisseur und Co-Autor Etienne Comar lieber für eine Momentaufnahme. 1943 war der Musiker bereits ein gefeierter Star. Und es war eben diese Berühmtheit, die ihn vor der offenen Verfolgung durch die Nazis schützte. Als Thema ist das durchaus spannend, weil es auch ein wenig das Verhältnis von Kunst und Politik beleuchtet. Wenn etwa Django für eben jene Deutsche spielt, die andere Angehörige der Sinti einsperren und wegtransportieren, dann impliziert das ganz grundsätzliche Fragen. Darf er das? Was ist die richtige Reaktion auf eine solche Situation? Macht er sich hiermit schon zu einem Komplizen?

Comar interessiert sich jedoch eher weniger für den Aspekt, lässt ihn mitten im Raum stehen, ohne sich weiter darum zu kümmern. Aber das gilt leider für viele Elemente und Figuren in Django. Die fiktive Louise zum Beispiel bleibt eher ein Rätsel. Was genau will sie eigentlich? Noch schlimmer sieht es bei Djangos Angehörigen aus, die nicht nur von ihm des Öfteren vergessen werden. Sie hätten auch ganz in dem Film fehlen können – einen Unterschied hätte das nicht gemacht. Der größte Mangel ist aber, dass Django selbst unerreicht bleibt. Sein Standpunkt zur Situation wird nie thematisiert, etwaige Eigenschaften als Menschen verschwinden hinter den Auftritten des Musikers.

Da ist Musik drin!

Dafür sind diese ziemlich stimmungsvoll geworden. Reda Kateb (Den Menschen so fern) eignete sich extra für den Film das Gitarrenspiel an, tut das auf eine derart glaubwürdige Weise, dass man sich hier zwischendurch in einem echten Konzertfilm oder einer Dokumentation wähnt. Die mitreißenden Rhythmen und die Spielfreude des Franzosen sind dann auch das Glanzstück eines Films, der ansonsten eher bieder geraten ist. Der auch nie so recht weiß, was er eigentlich will. Die fiktiven Elemente sind ebenso wie die realen zu wenig ausgebaut, teilweise auch zu sehr mit Klischees beschäftigt. Die Flucht in die Schweiz beispielsweise spielt irgendwie nie wirklich eine Rolle, bis sie auf einmal da ist. Insgesamt ist der Eröffnungsfilm des Wettbewerbs der Berlinale 2017 solide, mehr aber leider nicht.

(Anzeige)