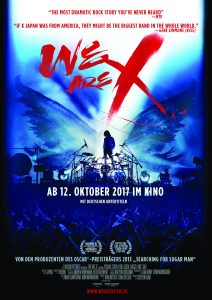

(OT: „We Are X“, Regie: Stephen Kijak, UK/USA/Japan, 2016)

Mit der japanischen Popkultur ist das ja so eine Sache. Das japanische Kino genießt durchaus internationales Renommee, Regisseure wie Akira Kurosawa oder Yasujiro Ozu gehören seit den 50ern zu den großen Namen der Filmgeschichte. Videospiele sind seit über 30 Jahren in der westlichen Hemisphäre etabliert. Auch Mangas und Animes haben in den letzten Jahrzehnten eine verlässliche Kundschaft gefunden. Japanische Musik jedoch, die tut sich außerhalb des Landes der aufgehenden Sonne verdammt schwer. Selbst Dauerbrenner wie Gackt sind auf eine zwar leidenschaftliche, aber doch überschaubare Nische beschränkt.

Davon können auch X Japan ein Lied singen. Nicht nur, dass ihre Versuche, auf dem internationalen Markt Fuß zu fassen, nicht zuletzt aufgrund der Sprachbarriere bislang eher gescheitert sind. Sie sind zudem wie kaum eine japanische Band dazu geneigt, in ihren Liedern von Unglück und Schmerz zu singen, sprich von allem, was irgendwie schiefgeht. Aus gutem Grund: Wie kaum eine japanische Band, wie kaum irgendeine Band überhaupt, waren die Jungs von Anfang an von Tod und persönlichen Katastrophen verfolgt.

Der Tod als ständiger Begleiter

Drummer Yoshiki, der die Gruppe 1982 zusammen mit dem Sänger Toshi ins Leben rief, hatte schon früh als Kind seinen Vater verloren – Selbstmord. Auch zwei Bandmitglieder werden sich im Laufe der Zeit das Leben nehmen, so zumindest lautet das offizielle Urteil der Behörden. Toshi wiederum wird in die Fänge einer Sekte geraten, was ihn 1997 dazu veranlasst, X Japan zu verlassen du die Band letztendlich auszulösen. Die Fans reagierten bestürzt, viele hatten in den düsteren Texten der Rocker Halt gefunden. Als der wegfiel, brach auch der Lebenswillen zusammen: Mehrere Mädchen sollen ihren Idolen in den Tod gefolgt sein.

Wäre We Are X eine fiktionale Geschichte, man hätte sie dem Drehbuchautor um die Ohren gehauen. Wer würde diese Ansammlung von tragischen Ereignissen Glauben schenken? Dieser Mischung aus Egomanie und Selbsthass? Aber das Leben der Gruppe war tatsächlich so tragisch. Und Regisseur Stephen Kijak, der die Band während ihrer internationalen Gehversuche nach der Reunion 2007 begleitete, hat auch keine Hemmungen, diese Aspekte hervorzuheben. Fast schon voyeuristisch ist es, wie die Doku Yoshiki in die tiefsten Abgründe seines bewegten Lebens folgt. Wo andere Musik-Dokus sich auf Auftritte und bekannte Lieder konzentrieren und dabei die Menschen dahinter ignorieren, wird hier eher der entgegengesetzte Weg gegangen. Vor lauter furchtbarer Anekdoten vergisst man hier fasst, dass X Japan keine Leidensgemeinschaft, sondern in erster Linie eine Band sind. Nicht die künstlerischen Errungenschaften stehen im Vordergrund, sondern der Kult um die ständig wechselnden Mitglieder.

Auch für Nicht-Fans einen Blick wert

Das mag auch daran liegen, dass Kijak kein Fan der Band ist, sie vor dem Film praktisch gar nicht kannte. Wer vor allem der Musik wegen We Are X schauen wollte, wird hier vielleicht deshalb etwas enttäuscht sein. Andererseits macht es die Doku eben auch für die Menschen interessant, welche mit der Theatralik von X Japan wenig anzufangen wussten. Selbst als die Jungs ihre Visual-Key-Phase hinter sich gebracht – turmhohe Frisuren und groteske Kostüme, dem westlichen Glam Rock nicht unähnlich –, bleiben Texte, die sich schon sehr schwärmerisch mit Schmerz und Leid auseinandersetzen. Die einen Hang zum Melodram haben, den man schon teilen können sollte, um mit den Bombastauftritten etwas anfangen zu können.

(Anzeige)