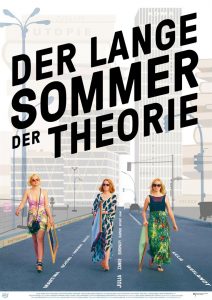

(OT: „Der lange Sommer der Theorie“, Regie: Irene von Alberti, Deutschland, 2017)

Eigentlich ist der Test wahnsinnig einfach. Umso erschreckender ist, dass so wenige Filme ihn bestehen. Zwei Frauen muss ein Film vorweisen können, die im Idealfall einen Namen haben, sich miteinander unterhalten und dabei nicht über Männer sprechen. Der 1985 von der Comic-Autorin Alison Bechdel eingeführte Test wird immer noch gern herangezogen, um die Stereotypisierung von Frauen im Film zu verdeutlichen. Der lange Sommer der Theorie verweist an einer Stelle auf den Test, kann dies auch selbstbewusst tun. Denn hier haben Frauen das Sagen, vor wie auch hinter der Kamera. Genauer erzählt Regisseurin und Drehbuchautorin Irene von Alberti die Geschichte der drei Künstlerinnen Nola (Julia Zange), Katja (Katja Weilandt) und Martina (Martina Schöne-Radunski), die sich eine Wohnung in Berlin teilen.

Ich interviewe, also bin ich (nicht)

So weit die Theorie. Eine der Theorien. Denn Theorien gibt es hier eine ganze Menge, wie der Titel schon verrät. Eine Geschichte jedoch eher weniger. Dafür sehr viele Geschichten, von denen man nicht weiß, ob sie nicht theoretisch doch wahr sein könnten. Nein, so richtig sauber lassen sich Fakt und Fiktion in dem Film nicht trennen. Aber genau das hat von Alberti auch beabsichtigt. Der Rahmen der drei Mitbewohnerinnen ist fiktiv. Innerhalb dessen findet aber einiges statt, was direkt der Realität entnommen wurde. Genauer interviewt Nola für einen fiktiven Film im Film Wissenschaftler und Kulturschaffende, befragt sie zu Theorien und Gesellschaftsentwürfen.

Hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist es zum Glück aber nur teilweise. Wenn in Der lange Sommer der Theorie hübsche Hintergrundmänner in Stehlampen verwandelt werden, dann ist das nur eines von mehreren Beispielen, dass man beim Zermartern des Hirns auch ein bisschen Spaß haben kann. Mal spöttisch, dann wieder (selbst-)ironisch mit Hang zum Metahumor: Der Film genießt es, sich selbst immer wieder zu demontieren. Das ist unterhaltsam, lockert das Geschehen auf, führt aber auch dazu, dass das Ganze nicht unbedingt als narratives Werk funktioniert. Dafür ist der Film zu bruchstückhaft, die Interviewszenen zu offensichtlich losgelöst.

Viel Grübelstoff

Zu sagen hat Der lange Sommer der Theorie dennoch eine Menge. Über die 68er, die begierig alle Theorien aufgesogen, selbst aber kaum etwas hervorgebracht haben. Über Menschen, die nicht in der Lage sind, die Zukunft von der Welt von ihrer eigenen zu abstrahieren. Und eben über Sexismus in Filmen. Das ist eine Menge Stoff, über den man nachdenken kann – während des Films wie danach. Ob es dafür wirklich diese drübergestülpte Rahmenhandlung gebraucht hätte, darüber lässt sich streiten. Gewinnbringender ist es aber über die vielen Themen zu streiten, die angeschnitten werden. Wer Der lange Sommer der Theorie also nicht wie einen Spielfilm angeht, sondern den Film als eine Sammlung von unzusammenhängenden Diskursen begreift – zwischen Philosophie und Politik –, der findet in weniger als anderthalb Stunden einen der gehaltvollsten Kinobeiträge des laufenden Jahres.

(Anzeige)