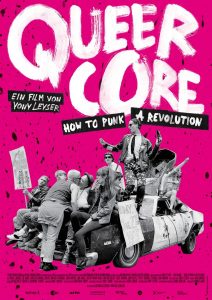

(OT: „Queercore – How to Punk a Revolution“, Regie: Yony Leyser, Deutschland)

Auf den ersten Blick haben sie ja nicht so wahnsinnig viel miteinander gemeinsam. Auf der einen Seite der destruktive Punk, laut, hart, ein bisschen dreckig, voller Verachtung für all die, die sich irgendwelchen Normen unterwerfen. Auf der anderen Seite die Schwulenszene, die sich gern schick zurecht macht und das Leben in erster Linie als Bühne begreift, um zu poppig-schwülstigen Klängen zu feiern. So weit zumindest die Klischees. Aber das Leben folgt nun einmal nicht immer den Klischees, wie uns Queercore – How to Punk a Revolution zeigt. Denn in all ihrer Gegensätzlichkeit gibt es durchaus Schnittmengen.

Diese aufzuzeigen hat sich Yony Leyser zum Ziel gemacht. Nachdem er zuletzt in Desire Will Set You Free einen fiktiven Blick auf die LGBT-Szene Berlins warf, kehrt der gebürtige Amerikaner hier zu seinen Ursprüngen zurück – geografisch wie thematisch. Fanzines sind eines der Themen, die er hier anspricht, hat er früher doch selbst an einem solchen mitgearbeitet. Ältere Zuschauer werden sich vielleicht an diese Relikte einer Zeit erinnern, als es keine Blogs und sozialen Medien gab, für die meisten nicht einmal Internet. Also bastelte man sich eigene Magazine, die man kostenlos auf Konzerten verteilte oder per Post verschickte, oftmals anarchische Do-it-yourself-Werke, in denen sich jeder austoben wollte, wie er wollte.

Kampf gegen das (LGBT-)Establishment!

Do it yourself trifft aber auch auf die Musik zu, welche die Protagonisten hier produzierten. Schön sind die Lieder nicht, die wir in Queercore zu hören bekommen. Das sollten sie aber auch gar nicht sein. Das Ziel war nicht, das Publikum ins Paradies zu säuseln, hier wurde richtig auf die Kacke gehauen, mit viel Krach und expliziten Texten. Texte voller Wut, manchmal auch voll derbem Humor. Die Künstler wollten niemandem Gefallen, es ging ihnen nicht einmal unbedingt darum akzeptiert zu werden. Vielmehr steht hier der Wunsch im Vordergrund, sich selbst ausdrücken zu können und sich keinen Zwängen unterwerfen zu müssen.

Beides eint den Punk und die LGBT-Bewegung. Anfangs, so führt uns Leyser vor Augen, waren die deshalb auch gar nicht so weit auseinander. Queercore erinnert an Pioniere wie die Sex Pistols oder Siouxsie & the Banshees, an eine Zeit, in der laut und glamourös nicht zwangsweise Widersprüche waren. Er erinnert aber auch daran, wie sich beide Bewegungen voneinander lösten: Punk wurde zu einem Macho-Sammelbecken, das mit den zunehmend femininen offen schwulen Künstlern wie Jimmy Sommerville oder Boy George so gar nichts anfangen konnte. Was jeweils als Aufstand gegen Mainstream und Normen begann, erstarrte nun selbst in Attitüden.

Trotz wenig Musik sehenswert

Das ist als Zeitdokument sehr spannend, gerade auch wenn später eine eigene Bewegung entstand, die beides wieder miteinander verbinden wollte: Punk und Queer. Homocore wurde diese anfangs genannt, später auch Queercore. Geboren aus dem Wunsch, eine Alternative zu den Normen der LGBT-Szene zu haben, nicht vom Regen in die Traufe zu geraten, wenn Schwule und Lesben selbst Leute ausgrenzten, die nicht ihren Vorstellungen entsprachen. Queercore – How to Punk a Revolution ist deshalb nicht nur als Porträt einer kurzlebigen Musikwelle sehenswert, sondern auch als ein fortlaufendes Plädoyer für Vielfalt. Für eine echte Vielfalt, jenseits der makellos genormten Regenbögen. Schade nur: Während die Doku diesen anarchischen Geist schön einfängt, vergessene Randfiguren, aber auch Größen wie John Waters oder Beth Ditto zu Wort kommen lässt, ist die Musik hier fast schon ein Nebenaspekt. Der interviewlastige Film konzentriert sich sehr auf die Hintergründe und vernachlässigt dabei ausgerechnet das eigentliche Ausdrucksmittel. Sehenswert ist er aber auch so.

(Anzeige)