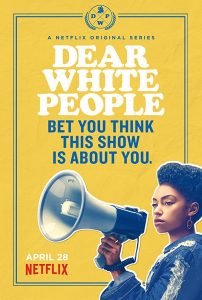

„Dear White People“, USA, 2017

Regie: Justin Simien, Tina Mabry, Barry Jenkins, Steven Tsuchida, Nisha Ganatra, Charlie McDowell

Drehbuch: Justin Simien, Chuck Hayward, Njeri Brown, Jack Moore, Leann Bowen, Nastaran Dibai

Schöpfer: Justin Simien; Musik: Kris Bowers

Darsteller: Logan Browning, Brandon P. Bell, DeRon Horton, Antoinette Robertson, John Patrick Amedori, Marque Richardson, Ashley Blaine Featherson

Die Winchester University ist weltoffen, tolerant, liberal – das zumindest behauptet sie. Doch Samantha White (Logan Browning) weiß es besser: In ihrer Radiosendung „Dear White People“ berichtet sie immer wieder von rassistischen Vorfällen auf dem Campus, was sie zur Zielscheibe des Satiremagazins Pastiche macht. Dabei hat die Vorreiterin für die Rechte von Schwarzen ein Geheimnis: Sie ist mit dem Weißen Gabe (John Patrick Amedori) liiert – wovon aber niemand etwas wissen darf. Die Situation am College eskaliert, als es während einer Party zu einem Vorfall kommt, in den der Student Reggie Green (Marque Richardson) verwickelt ist.

Die Winchester University ist weltoffen, tolerant, liberal – das zumindest behauptet sie. Doch Samantha White (Logan Browning) weiß es besser: In ihrer Radiosendung „Dear White People“ berichtet sie immer wieder von rassistischen Vorfällen auf dem Campus, was sie zur Zielscheibe des Satiremagazins Pastiche macht. Dabei hat die Vorreiterin für die Rechte von Schwarzen ein Geheimnis: Sie ist mit dem Weißen Gabe (John Patrick Amedori) liiert – wovon aber niemand etwas wissen darf. Die Situation am College eskaliert, als es während einer Party zu einem Vorfall kommt, in den der Student Reggie Green (Marque Richardson) verwickelt ist.

Fargo, From Dusk till Dawn, Bates Motel – in den letzten Jahren hat es eine Reihe von Beispielen gegeben, wie erfolgreiche Filme als Serien neu interpretiert werden. Dennoch dürfte sich so manch einer gefragt haben, wieso denn auch Dear White People diese Ehre zuteil wurde. Schließlich war der Film aus dem Jahr 2014 zwar sehr wohlwollend von Kritikern aufgenommen worden. Ein kommerzieller Hit war die Geschichte um eine Studentin und ihren Kampf gegen Rassismus aber nicht einmal in den USA. Hierzulande hat erst recht niemand etwas davon mitbekommen, da sich kein Verleih für einen DVD-Release, geschweige denn einen Kinostart fand. Erst Jahre später nahm Netflix die Tragikomödie ins Programm auf.

Der Mensch hinter der Figur

Der Streaminggigant war es dann auch, der die Serienfassung in Auftrag gab. Justin Simien, der bei dem Film Regie führte und das Drehbuch schrieb, basierend auf eigenen Erfahrungen an der Universität, ließ sich nicht zweimal bitten, drei der zehn Folgen übernahm er sogar selbst. Die Geschichte und die Figuren sind in beiden Fällen recht ähnlich, teilweise werden sie sogar von denselben Darstellern gespielt. Dear White People konnte die ausgedehnte Laufzeit jedoch nutzen, um die Charaktere weiter zu vertiefen.

Die sind dann auch der Hauptgrund, sich die Serie einmal anzuschauen. Die ersten neun Folgen sind dabei jeweils einer Figur gewidmet, durch deren Augen die aktuellen Geschehnisse gezeigt werden. Das erlaubt Dear White People anfängliche Stereotype nach und nach zu demontieren und die Menschen dahinter zu zeigen. Coco (Antoinette Robertson) beispielsweise wird auf diese Weise zu mehr als einer bloßen Antagonistin von Sam. Und auch deren Freund Troy (Brandon P. Bell), der anfangs wie eine rückgratslose Marionette der Unileitung wirkt, entwickelt auf diese Weise mehr Profil.

Differenziertes Drama, zwiespältiger Humor

Das ist besonders in der zweiten Hälfte wichtig, wenn sich die Serie immer mehr in Richtung Drama weiterentwickelt. Eine von Barry Jenkins (Moonlight) inszenierte Folge gibt den Startschuss, wenn aus Spaß ernst wird, der zuvor noch eher humorvoll angegriffene Rassismus nun endgültig sein hässliches Gesicht zeigt. Schön ist dabei, dass es sich Dear White People da nicht ganz so einfach macht, wie man befürchten könnte. Nur weil Sam beispielsweise gegen Rassismus kämpft, bedeutet das nicht, dass sie dabei keine Fehler macht. Umgekehrt ist ihr weißer Freund Gabe selbst schnell Opfer ungerechtfertigter Anfeindungen. Und dann wären da noch die Konflikte innerhalb der Black Community, die nicht nur unterschiedliche Ziele verfolgt, sondern auch unterschiedliche Erfahrungen macht – im Leben gibt es dann eben doch mehr als Schwarz und Weiß.

Was weniger gut funktioniert ist der Humor der Serie. Der satirische Einschlag zeigt sich hauptsächlich am Anfang, danach werden die Witze schlichter. Manchmal sogar richtig plump. Wenn beispielsweise der angehende Journalist Lionel (DeRon Horton) feuchte Träume von seinem Mitbewohner Troy hat oder eine andere Kommilitonin nur ihren Hund im Kopf hat, dann verkommt die Geschichte zu einer farblosen Schulkomödie, die es in der Form nicht wirklich braucht. Manchmal ist Dear White People auch später noch witzig, etwa bei einer fiktiven Serie, die sich alle immer anschauen. Darauf verlassen sollte man sich aber nicht. Sehenswert ist die Netflix-Produktion aber trotz dieser Passagen, da sie sich des Themas Rassismus auf eine originelle und vielschichtige Weise annimmt, dieses vor allem auch sehr menschlich präsentiert. Wenn an der Winchester University für Gleichberechtigung gekämpft wird, dann nicht aus einem moralischen Elfenbeinturm heraus, sondern unten, wo das Aufeinandertreffen von Leuten – unabhängig von Hautfarbe oder Geschlecht – richtig kompliziert sein kann. Und manchmal auch richtig schmerzhaft.

(Anzeige)