„Guardians of the Earth“, Deutschland/Österreich, 2017

Regie: Filip Antoni Malinowski; Musik: Nils Frahm

Ganz zufällig ist es sicher nicht, dass der Titel hier an den Marvel-Blockbuster Guardians of the Galaxy erinnert. Hier sind es jedoch keine Superhelden, die mit übermenschlichen Kräften kosmische Gefahren abwehren müssen. Die Protagonisten sind ebenso irdisch wie die Bedrohung. Die Aufgabe, eben diese Bedrohung abzuwenden, die erfordert jedoch ebenso große Anstrengungen, ein Rückschlag könnte nicht minder fatal ausfallen wie bei dem gut gelaunten Science-Fiction-Streifen – zumindest für die Bewohner der Erde.

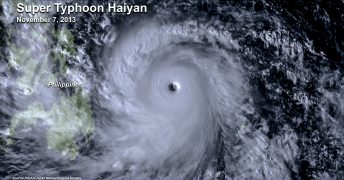

Beispiele davon zeigt Guardians of the Earth schon jetzt, wenn Teile der Seychellen durch den Klimawandel dem steigenden Wasser zum Opfer fallen. Einer der emotionalsten Momente ist, wenn einer der Sprecher von den vielen Menschen spricht, die in den Tod gerissen wurden, von seinem Bruder, der nur noch Leichen einsammeln kann, bevor er selbst in den Hungerstreik tritt. Entweder es gibt bei den Verhandlungen ein Ergebnis oder alle sind verloren – die einen früher, die anderen später.

Ein meist nüchterner Blick hinter die Kulissen

Ansonsten hält sich der Dokumentarfilm über die Pariser Weltklimakonferenz, auf der 2015 um ein verbindliches Ziel für den Klimaschutz gerungen wurde, mit Emotionen eher zurück. Nur selten wird Guardians of the Earth derart persönlich. Der polnische Regisseur und Produzent Filip Antoni Malinowski (Namrud (Troublemaker)) beschäftigt sich ansonsten in erster Linie mit den zähen Verhandlungen, als damals um jedes einzelne Wort gefeilscht wurde. Und das ist nicht übertrieben: Für die Teilnehmer machte es einen immensen Unterschied, ob im Vertrag nun „may“, „should“ oder „shall“ steht. Je stärker die Verpflichtung, umso größer die Vorbehalte.

Malinowski gelingt es dabei gut, die verschiedenen Positionen herauszuarbeiten, welche die Konferenz bestimmten. Wenn 20.000 Vertreter aus 195 Ländern zusammenkommen, dann ist es naturgemäß schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ökologische Interessen treffen auf wirtschaftliche, jeder sucht nach der für ihn besten Lösung – was dann für andere wiederum zu wenig, zu wenig oder schlicht falsch ist. Interessant ist dabei, dass es keine klaren Linien entlang des Entwicklungstands der Länder gibt. Industrienationen und Entwicklungsländer ziehen da manchmal durchaus an einem Strang, auf beiden Seiten, aus ähnlichen wie unterschiedlichen Motivationen heraus.

Und was passiert jetzt?

Was Guardians of the Earth jedoch nicht tut: Der Dokumentarfilm trägt wenig zu der Debatte bei, welche Bedeutung der Klimaschutz hat und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Durch die Wahl der Gesprächspartner – Verfechter eines größeren Schutzes – ist die Absicht zwar nicht unbedingt schwer zu durchschauen. Doch was sich daraus ableiten lässt, gerade auch für die einfachen Bürger, das bleibt im Dunkeln. Was bedeutet es, den Temperaturanstieg auf 1,5 Prozent zu reduzieren? Was genau kann der einzelne dafür tun? Muss dafür tun?

Das sollen andere verraten, wenn überhaupt schärft Guardians of the Earth lediglich das Bewusstsein, dass die Diskussion wichtig ist, auch Jahre nach der Konferenz. Vor allem dann, wenn es Leute gibt, die sich nachträglich dieser Diskussion entziehen: Zu Beginn und zum Schluss des Dokumentarfilms ist Donald Trump zu hören, der nicht nur den Vertrag, sondern die komplette Verhandlung infrage stellt. Wenn ausgerechnet er betont, sein Land könne sich doch nicht von Fremden etwas vorschreiben lassen, dann ist das eine mehr als bittere Ironie. So bitter, dass man im Anschluss an den Film zwischen der Entscheidung, selbst einer Naturorganisation beizutreten, und der, die Welt verloren zu geben, schwankt. Selten war ein wahrer Retter der Erde nötiger denn jetzt, egal ob nun irdischer oder kosmischer Natur.

(Anzeige)