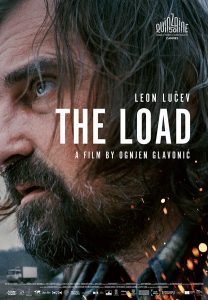

„Teret“, Serbien/Frankreich/Kroatien/Iran/Katar, 2018

Regie: Ognjen Glavonić; Drehbuch: Ognjen Glavonić

Darsteller: Leon Lucev, Pavle Čemerikić

1999, Jugoslawien: Der Krieg ist im vollen Gange, die NATO-Truppen bombardieren den Vielvölkerstaat. Einer normalen Arbeit nachzukommen, ist unter diesen Bedingungen schwierig. Und so verdient Vlada (Leon Lucev), der bis vor Kurzem noch in einer Fabrik arbeitete, als Fernfahrer sein Geld. Was genau er da transportiert, weiß er nicht, will es auch nicht wissen. Es gibt nur diese Deadline, 21 Uhr in Belgrad. Das ist alles, was zählt. Aber der Weg dorthin ist schwierig. Durch den Krieg sind viele Straßen gesperrt, Vlada weiß nicht, wohin er fahren soll. Da begegnet er dem jungen Paja (Pavle Čemerikić), der ihm verspricht, den Weg zu zeigen, wenn er dafür mitgenommen wird.

Nein, es ist kein schöner Film, den Ognjen Glavonić da gedreht hat. Kein gefälliger Film. Keiner, der es einem als Zuschauer leicht macht. Der 32-jährige serbische Regisseur und Drehbuchautor kehrt bei seinem Spielfilmdebüt zurück zu dem Kosovo-Krieg, der nun bald 20 Jahre zurück liegt, dessen Wunden aber bei vielen bis heute nicht verheilt sind. Während sich viele seiner Kollegen den Schatten dieser Vergangenheit zuwenden, etwa in Enklave, erzählt The Load lieber von der Zeit selbst. Tut es gleichzeitig aber auch nicht.

Ein Film der wenigen Worte

Viel gesprochen wird in dem Drama, das seine Weltpremiere bei der Quinzaine des Réalisateurs in Cannes gefeiert hat, nicht. Jedes einzelne Wort, das Vlada von sich gibt, ist langsam, mühselig, als müsse er um die Silben kämpfen. Als er in einer Szene die Musik seines jungen Wegbegleiters anhört, gibt er ihm anschließend den Walkman zurück, nur um dann erst einmal zu schweigen. Einige Sekunden. Fast so, als hätte er ganz vergessen, dass da jemand neben ihm sitzt und auf Anerkennung wartet, auf eine Antwort.

Und doch spürt man, dass dieser Mann mit dem düsteren Blick und der zerfurchten Stirn einiges zu sagen hat. Wie viel sich in ihm angesammelt hat, wie viel in ihm vorgeht. Das alte Feuerzeug, das er mit sich herumschleppt und das ihm so wichtig ist, es wird erst viel später erklärt. Allgemein lässt sich Glavonić viel Zeit mit seinem Film, wirft hier und da mal ein Detail ein, eine kleine Anspielung. Manches davon findet nachträglich eine Aufklärung, anderes bleibt im Unklaren. Die Ladung, die er durchs Land fährt und die für andere offenbar von großem Wert ist, ist eines dieser Beispiele. Vlada will gar nicht so genau wissen, worum es sich dabei handelt – im Gegensatz zum Publikum. Und so fahren wir mit dem Ballast übler Ahnungen durchs Land, ohne jemandem zu begegnen, der diesen abnehmen mag.

Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit

Das macht The Load je nach Vorliebe zu einem sehr spannenden oder auch sehr frustrierenden Film. Viel Lärm um nichts. Oder besser: viel Stille um nichts. Ein Film, der mit den Erwartungen spielt, diese aber nicht erfüllt, der sogar bei gerade einmal zwei Protagonisten nicht viel über sie verrät. Aber er tut es eben doch. In kleinen Momenten und Dialogfetzen, in denen wir etwas hinter die Kulisse schauen können, mehr über die Menschen, aber auch das Land und die Zeit erfahren.

Glavonić betont dabei die Geschichte und Vermächtnisse, die uns bleiben. Zwischen den düsteren Bildern, in denen es kaum Platz für Licht oder Farben gibt, schimmert dabei doch immer mal wieder die Menschlichkeit hindurch. Vlada, der Familienvater. Vlada, der Sohn. Paja, der von einem besseren Leben träumt, während links um ihn herum die Bomben fallen. The Load erzählt von den Schrecken des Krieges, ohne den Krieg zu zeigen. Von Zerstörungswut inmitten der Feierlichkeit. Aber eben auch davon, trotz allem jemand zu sein, weiterzumachen, weiterzufahren, den Ballast mitzuschleppen, durch die Dunkelheit und das Ungewisse. Denn auch das wird irgendwann vorbei sein. Man muss nur den richtigen Weg finden.

(Anzeige)