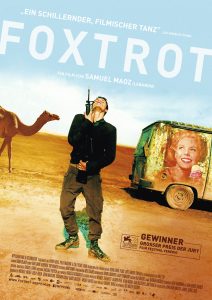

„Foxtrot“, Deutschland/Frankreich/Israel/Schweiz, 2017

Regie: Samuel Maoz; Drehbuch: Samuel Maoz; Musik: Ophir Leibovitch, Amit Poznanky

Darsteller: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray

Schlimmer hätte die Nachricht nicht sein können, die Michael (Lior Ashkenazi) und seine Frau Dafna (Sarah Adler) eines Tages erreicht. Soldaten stehen bei ihnen vor der Tür uns verkünden, dass ihr 19-jähriger Sohn Jonathan (Yonaton Shiray) gefallen sei. Weitere Details konnte man ihnen nicht nennen. Aber man wolle sich um alles kümmern. Während Dafna auch mittels Medikamenten Ruhe bewahrt, ist Michael außer sich vor Zorn, legt sich mit allen und jedem an. Vor allem mit den Vertretern des Militärs, die sich auf bürokratische Abläufe beschränken, ihm aber keine wahren Auskünfte erteilen wollen. Da erreicht die zwei eine weitere Nachricht, die noch einmal alles auf den Kopf stellt.

Kaum ein Film war im letzten Jahr wohl umstrittener als Foxtrot. Bei den Filmfestspielen von Venedig, wo das Kriegsdrama seine Weltpremiere feierte, wurde es mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Allgemein waren die Kritiken euphorisch, auch daheim in Israel, wo er für 13 Ophir Awards nominiert war und als bester Film des Jahres ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig schaffte es das Werk immerhin in die Shortlist für den Oscar als bester fremdsprachiger Film. Und doch waren gerade in Israel viele darüber empört, was Regisseur und Drehbuchautor Samuel Maoz (Lebanon) da abgeliefert hat.

Am Anfang war der persönliche Schmerz

Dabei wirkt Foxtrot zunächst wie ein relativ gewöhnliches Kriegsdrama. Der Fokus liegt nicht auf dem Krieg, sondern auf den Auswirkungen, die dieser für das Ehepaar hat. Die Geschichte, so scheint es zumindest, handelt in erster Linie von Schmerz und der unmenschlichen Aufgabe, mit diesem umzugehen. Aber wie soll man auch damit umgehen, wenn das eigene Kind stirbt? Mehr noch, es stirbt unter ungeklärten Umständen. Niemand sagt dir, was geschehen ist, du darfst es nicht einmal sehen, um dich von ihm zu verabschieden.

Das ist fesselnd und erschreckend, die Kombination aus Wut und Trauer, Resignation und Schock geht durch Mark und Bein. Und doch ist das nur die halbe Wahrheit. Oder besser: ein Drittel der Wahrheit. In drei Abschnitte hat Maoz seinen Film geteilt, ganz klassisch eigentlich. Doch je weiter Foxtrot voranschreitet, umso weniger klassisch wird es. Zu viel sollte nicht darüber verraten werden, was in den weiteren Abschnitten passiert. Aber es wird finster. Und bunt. Sehr surreal und doch auch satirisch. Ein absurder Albtraum, in mehrfacher Hinsicht.

Kritischer Umgang mit dem eigenen Land

Dass die israelische Ministerin für Kultur und Sport Miri Regev mehrfach gegen den Film wettert, gar die komplette Filmförderung in Frage stellt, ist nicht wirklich ein Wunder. Was anfangs noch wie eine sehr persönliche Geschichte um Trauer und Trauerarbeit wirkt, dreht immer größere Kreise. Es geht um Krieg, die damit verbundenen Schrecken. Aber es geht auch um die israelische Gesellschaft und den Konflikt mit den Palästinensern. Maoz, der selbst als Soldat während des Libanonkriegs 1982 im Einsatz war, lässt eigene Erfahrungen miteinfließen, lässt abseitigen Humor und diesseitigen Horror ineinander übergehen.

Das ist gewöhnungsbedürftig, mindestens. Elemente werden kombiniert, die eigentlich gar nicht zusammengehören, nicht passen sollten. Sie tun es aber. Maoz arbeitet mit größtmöglichen Kontrasten, atmosphärisch, inhaltlich, visuell. Und kommt dann doch wieder dort an, wo seine Reise begann – vergleichbar zum titelgebenden nordamerikanischen Standardtanz, der auch mehrfach im Film auftaucht. Foxtrot, das vor dem deutschen Kinostart auf mehreren Festivals läuft (Filmfest München, Jüdisches Filmfest Berlin-Brandenburg), handelt dann auch davon, wie eine Nation auf der Stelle tritt, sich in Ritualen und Rollenmustern festsetzt und dabei sich selbst vergisst, Gewalt nicht einfach Ausdruck von Feindseligkeit sein muss. Manchmal gibt es sie auch nur, weil es nichts anderes gibt.

(Anzeige)